昨日、紹介した「神社」ですが、本当の名前は「ジンジャー」といいます。

さて、メカに何を載せようかと色々考えてみました。

受信機は、TahmazoのFM6DSを使います。

受信機は、TahmazoのFM6DSを使います。

この受信機は、FMの小型受信機なのですが、受信距離は800mありデュアルコンバージョンで安定しているので安心して使用することができます。

エルロンには、フランスに行ったときに買いこんできた、Hi-TechのHS-125MGを使うことにしました。

このサーボは、メタルギアで着陸したときのギア欠けの心配も少なく薄型なので翼への搭載も楽で、2mオバーの機体には定番になりつつあります。

フラップには、OK模型のDS2512MGを使いましす。

こちらは、デジタルのメタルギアサーボで特にフラップの場合は、左右のフラップが同じ角度で正確に下がって欲しいので、デジタルサーボを使うことにしました。

ラダーとエレベーターは、OK模型のS2414を使いことにしました。

こちらのサーボは胴体のポッド部分に搭載するので、万が一ギア欠け等のトラブルがあっても交換も簡単にできるので、予算的なこともあってトルクもあって使いやすいこのサーボにしました。

後は、お決まりのty1のVOLT SPY CIAを搭載します。

これは、台湾の莊さんの会社が作ってOKさんが国内販売している機体発見器つき電圧モニターです。

スロープグライダーの場合は、万が一の不時着の時等はこの機体発見器が非常に役にたちます。

地方のスロープクラブなどに行った場合などは、これらの発見装置が付いていない機体を不時着させてしまった場合などは、安全面から捜索してもらえない場合もあります。

受信機電源は、デジタルサーボを使用していることもあり先日紹介したように、1000mAのニッケル水素電池を使って機体に搭載しやすいものを作る予定をしています。

尾翼の取り付け部分の少し広くなったところにサーボを積みます。

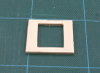

尾翼の取り付け部分の少し広くなったところにサーボを積みます。 3mmベニアを使ってサーボベットを作製します。

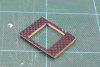

3mmベニアを使ってサーボベットを作製します。 現物にあわせていくと横のところが細くなってしまったので、カーボンキュアシートをベニアに接着して補強しました。

現物にあわせていくと横のところが細くなってしまったので、カーボンキュアシートをベニアに接着して補強しました。 出来上がったサーボベットをエポキシで接着します。

出来上がったサーボベットをエポキシで接着します。