当店オリジナルのダイカットバルサキット

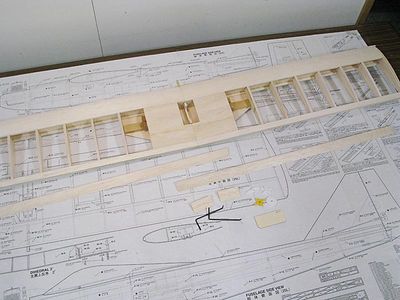

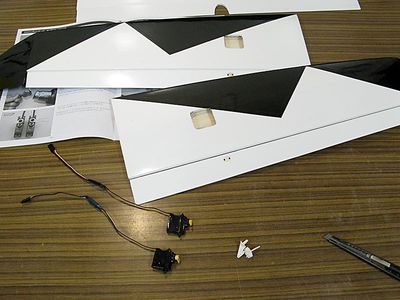

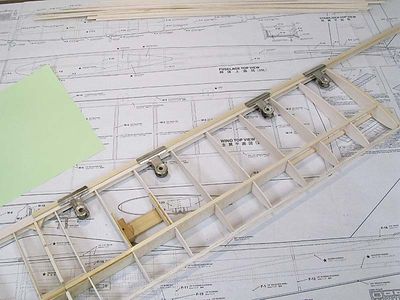

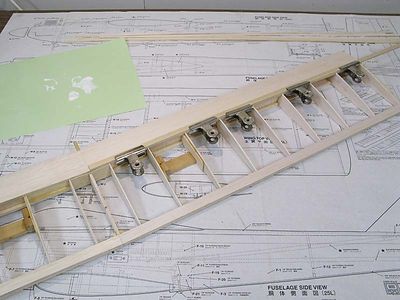

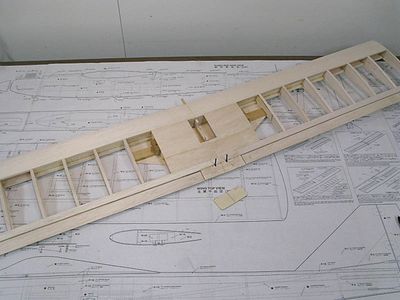

TOPMODEL コンボ 25L バルサキットの製作、第4回目になります。

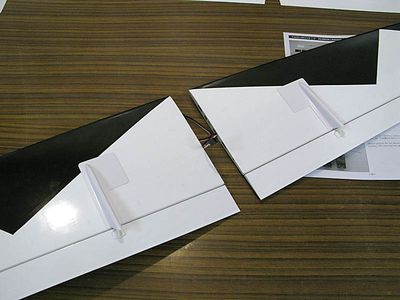

今回は、エルロンの取付準備をしていきましょう。

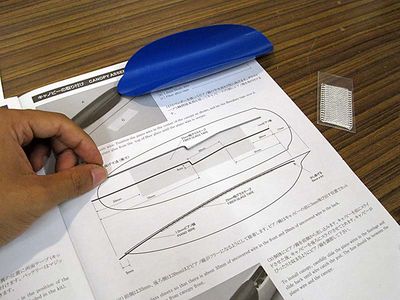

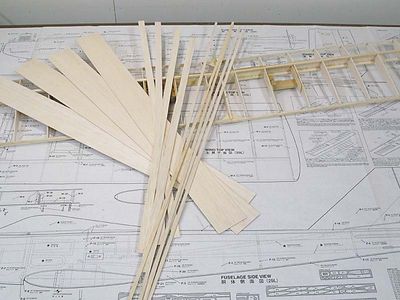

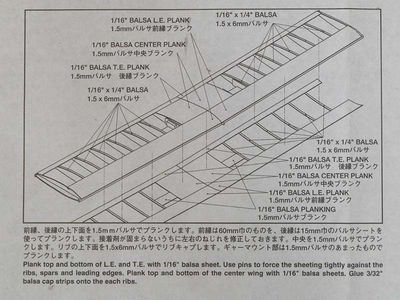

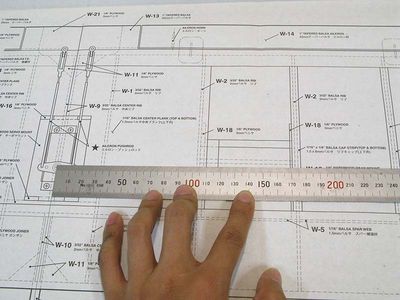

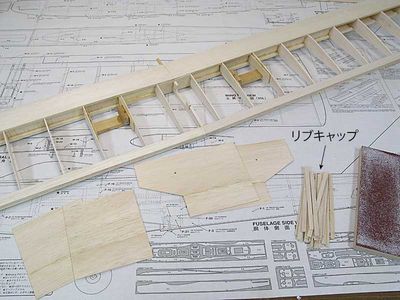

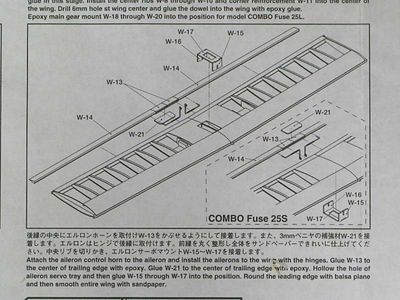

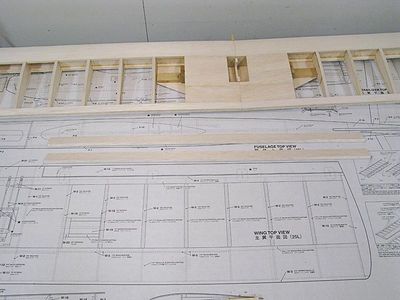

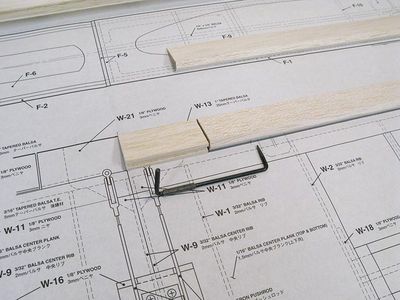

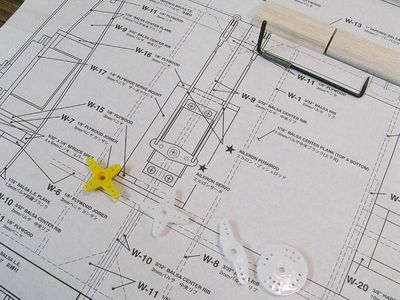

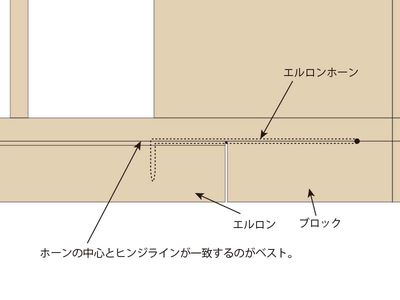

図面に描かれている、今回の工程の説明です。

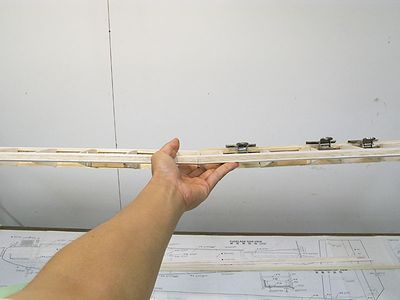

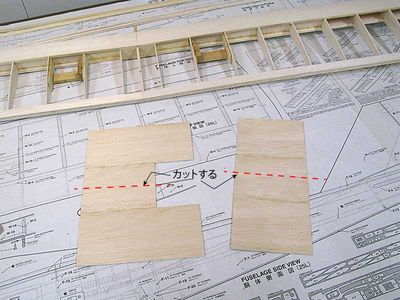

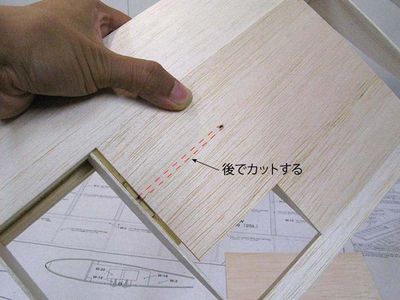

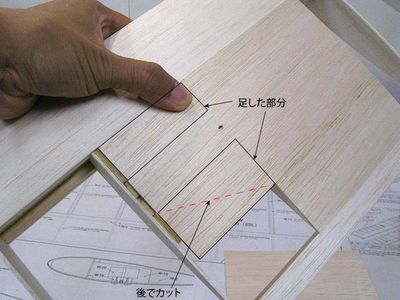

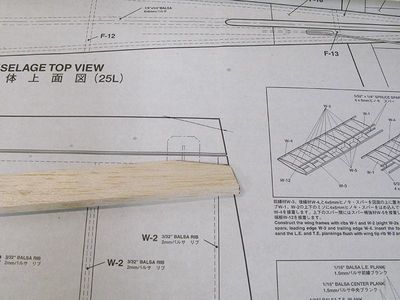

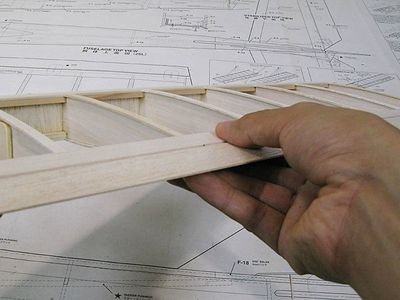

エルロン材は長めのものが入っていますので、必要な長さに加工します。

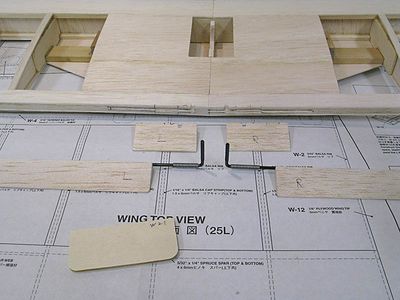

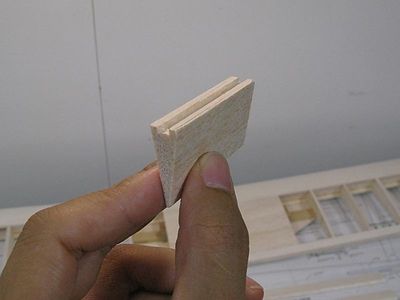

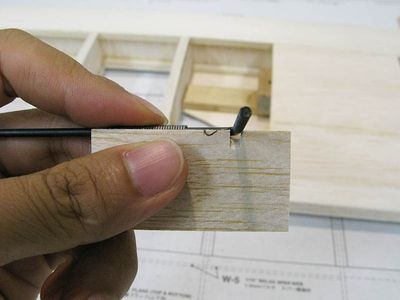

こちらはエルロンホーンの受け(ブロック)です。エルロンホーンが入るミゾがあります。

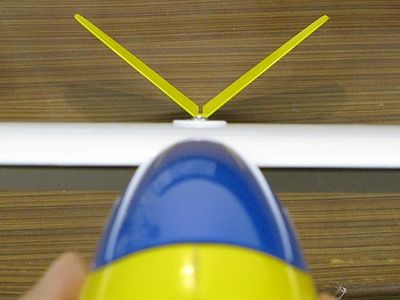

ホーンとブロックの位置関係は大体このようになります。

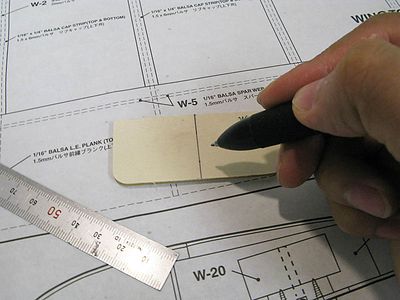

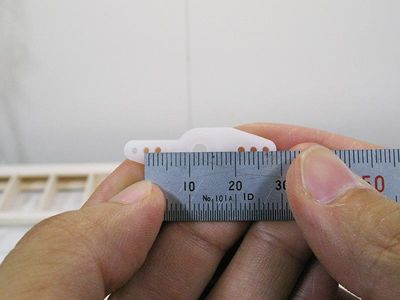

エルロンホーンの取付位置を決めるのですが、図面では左右のコントロールホーンの間隔が24mmになっています。

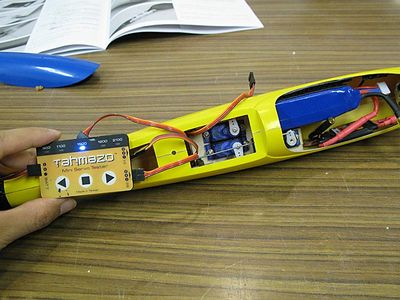

少し昔の図面ですので、描かれているサーボやサーボホーンも、もしかしたら今の基準とは違うのかもしれないと思い、手持ちのTahmazo TS-1034やTahmazo TS-1036、その他のサーボホーンをいくつかひっぱり出してきました。

コントロールホーンの間隔と、サーボホーンの穴の間隔があまりにズレていると、舵を切った時に無駄な負荷がサーボやエルロンにかかります。それを防止するために、サーボホーンの穴の間隔を確かめようとしているわけです。

そのうちのひとつ、外から2番目の穴の間隔は24mm。

他のサーボのサーボホーンを見てみても、24mm間隔でコントロールホーンの位置を決めても問題なさそうな間隔(23~25mm程度)でした。

ということで、コントロールホーンの間隔は24mmで決定です。

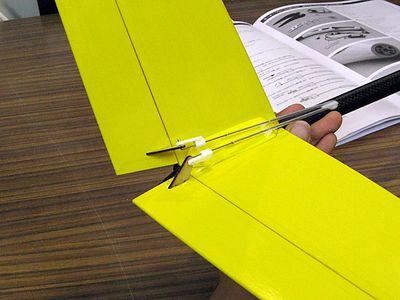

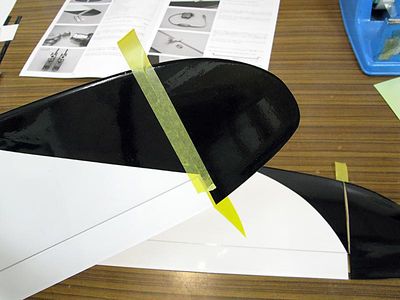

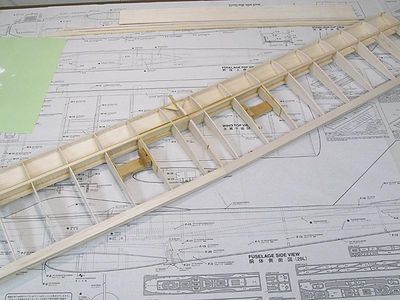

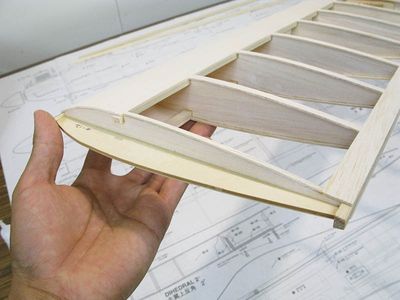

次に、エルロンの翼端の加工。

長さはもちろんですが、OK模型さんに「図面通りの形だとフラッター(飛行中にバタバタと舵が暴れる現象)を起こす可能性もあるので、角をある程度落とした方がいい」というアドバイスを頂きましたので、写真のように角を落とすことにしました。

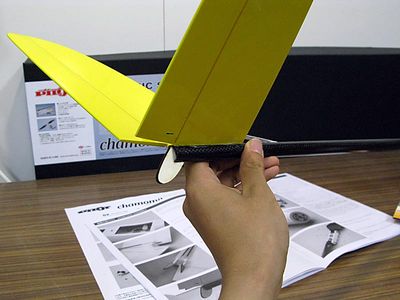

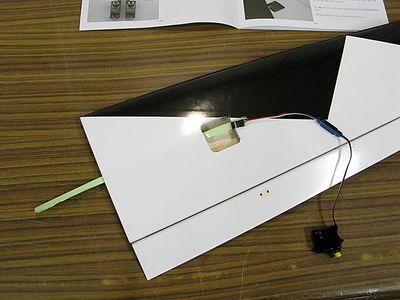

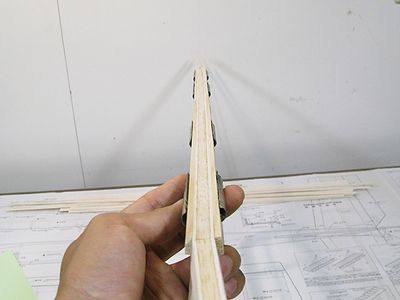

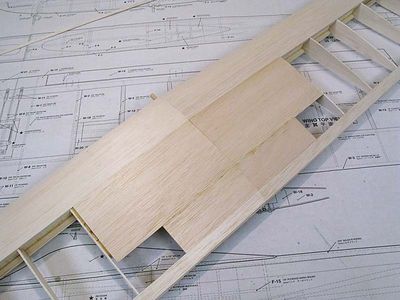

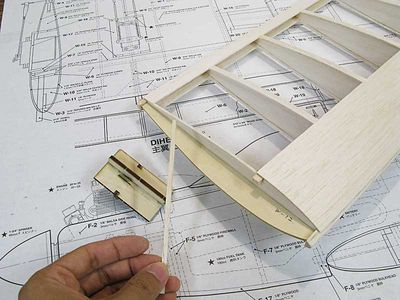

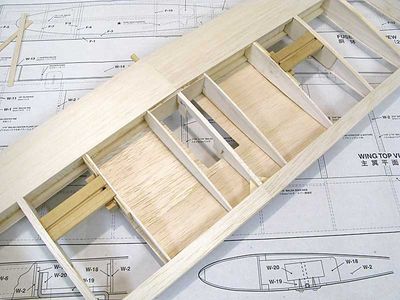

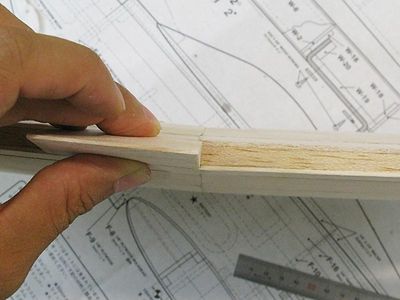

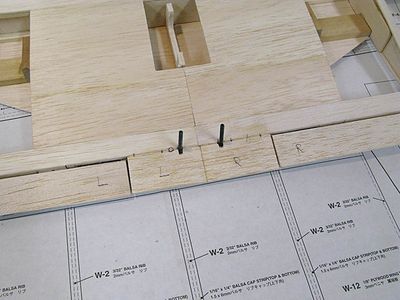

エルロンホーンブロックも、主翼の上反角に合わせて突き合せ部分を加工します。

次に、ホーンが出る部分を中央側から12mmの位置に切り欠いて、ホーンが収まるように加工していきます。

ホーンが無理なく動くように、斜めに切り落としておくのも忘れないようにします。

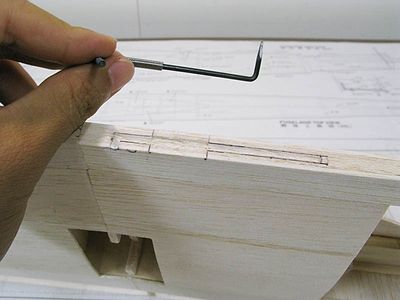

主翼の後縁も、ホーンが半分だけ収まるようにミゾを彫っておきます。

というのは・・・

こうすることで、エルロンのヒンジラインに、エルロンホーンのピアノ線の中心が近づけることができます。

ブロックだけでホーンを収めると、ヒンジラインと少しずれたコントロールホーンになります。

それがさほど大きな問題だというわけではないと思いますが、ちょっとしたコダワリでこのようにしました。

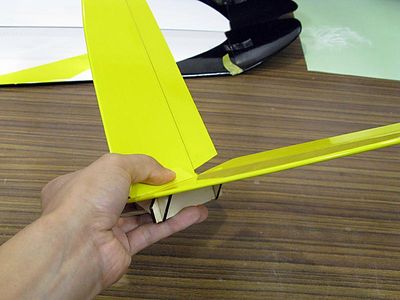

ホーンが無理なくブロックの中に収まったら、エルロン側の、ホーンが入る位置を決めていきます。

まずはエルロンに軽くホーンを押し当てて印を付けます。

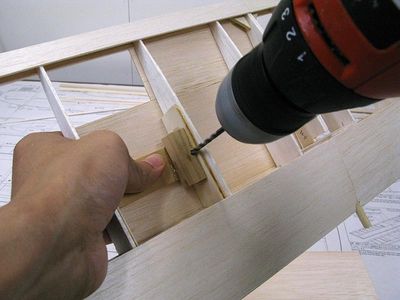

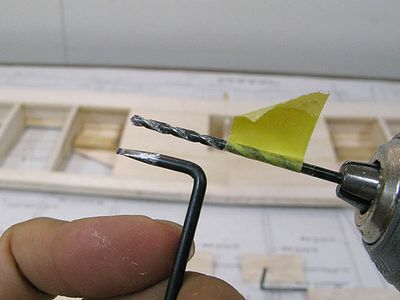

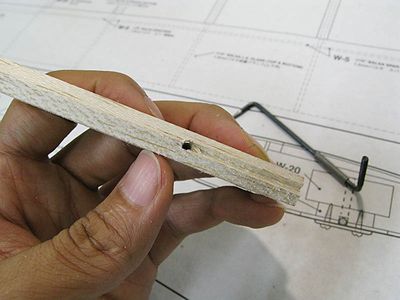

ホーンが入る深さに、ドリルに目印をつけておいて、慎重にエルロンに穴をあけていきます。

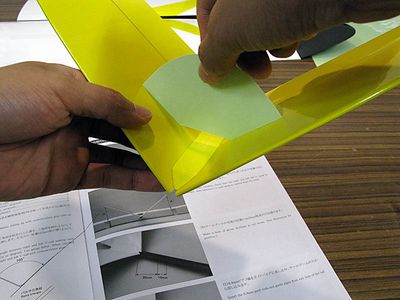

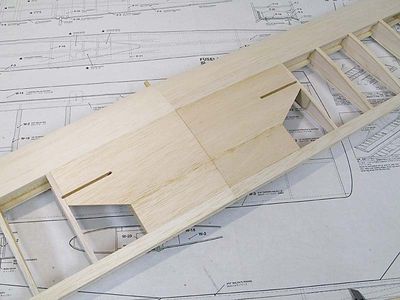

穴があいたら、ホーンが埋まる部分のミゾを彫ります。 先ほどのコダワリに則って、エルロンのヒンジラインにピアノ線の中心が来るように、ホーンが半分だけ埋まるようにミゾの深さを決めます。

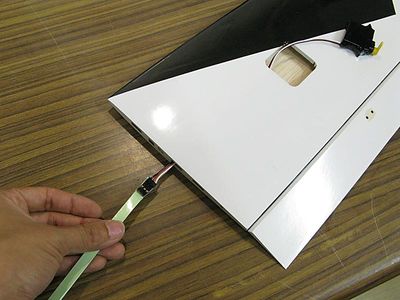

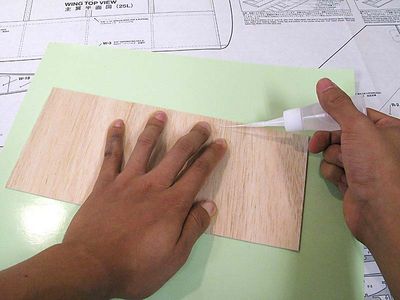

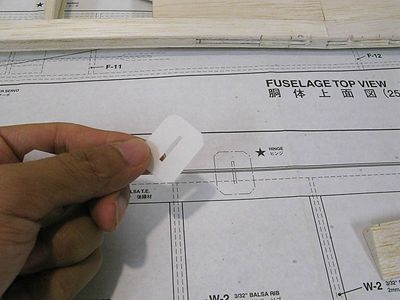

次に、別途用意したイージーヒンジLを取り付けます。

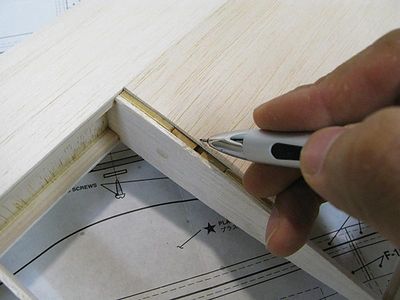

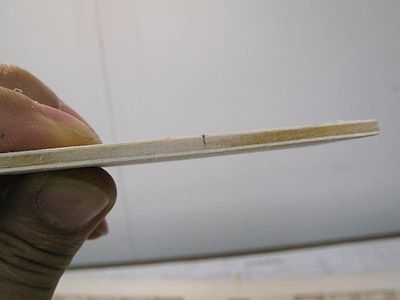

後縁の厚みの中心に、ヒンジの幅の切り込みを入れて、そこにヒンジを挿し込みます。

そのヒンジを利用して、エルロン側のヒンジが入る位置をけがきます。

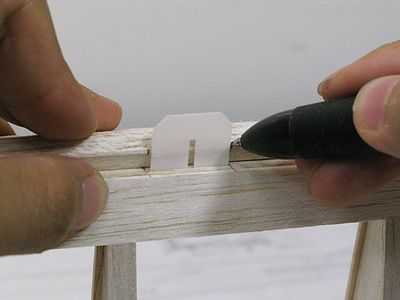

同じようにエルロンに切り込みを入れます。

後縁、エルロン共に、ヒンジが翼型の中心線に合うように切り込み入れます。

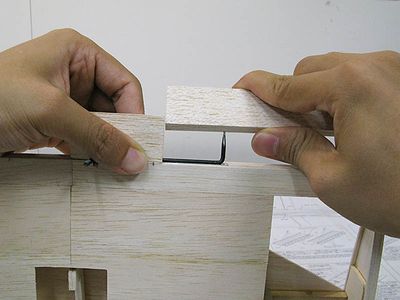

ヒンジはまだ接着せずに、段差をチェックします。

段差がある場合は、上下どちらかにヒンジのミゾがずれています。

主翼側、エルロン側どちらかの切り込みの位置を調節しておきます。

ブロックをエポキシ接着剤で主翼に接着します。コントロールホーンを包み込むようにします。

エポキシ接着剤でホーンが固着してしまいそうですが、硬化後にホーンをパキッと動かせば、外れてくれます。

ヒンジはまだ接着していません。

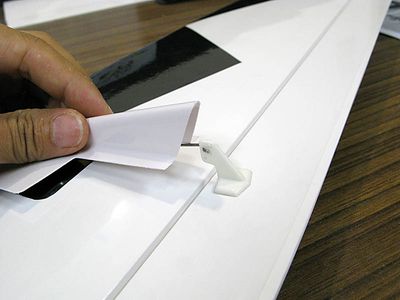

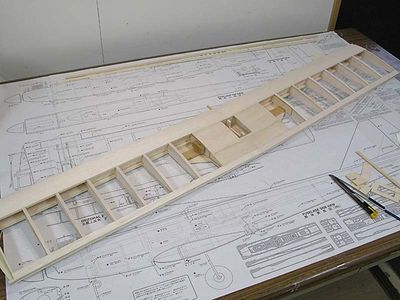

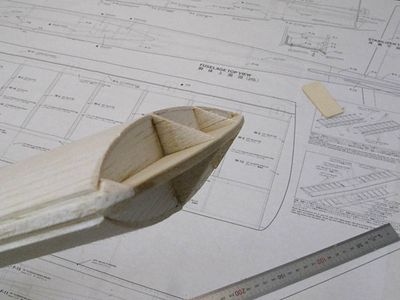

フィルムを張ることを想定して、スムースなラインになるように、エルロン翼端側の整形をしておきます。

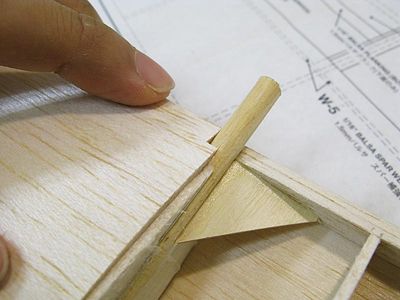

ついでに、図面にはありませんが、念のためにバルサの端材を三角に切り、接着して翼端を補強しておきます。

厚みの半分くらいの深さまでカッターナイフで切り込みを入れ、主翼の上反角に沿って曲がりやすいようにしておきます。

これもまだ接着せず、この部材だけでフィルム張りをして仕上げ、その後に接着すればきれいに仕上がる筈です。

図面に記載されている説明には、この段階でエルロンヒンジ、ベニヤの補強材は接着しておくように指示されています。

絹張りを想定してのことだそうですが、今回はフィルム張り仕上げをしたいので、エルロン等はフィルムを張ってから取り付けて仕上げることにします。

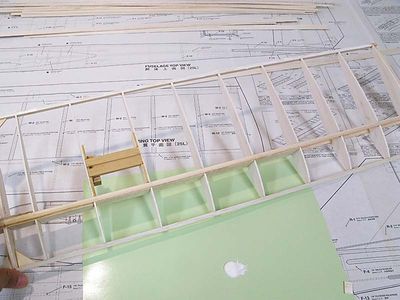

つまり、これであとはサンディングすれば主翼は生地完成になります。

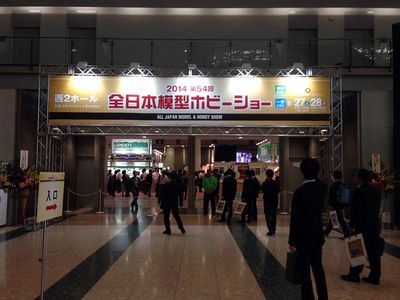

ということで次回からようやく胴体の組立に入るんですが、ここでお知らせです。

今回製作していますこのコンボ25Lを、フィルム張り済みの完成機として限定1機、販売させていただきます。

ご予約いただいたお客様には、仕上げに使うフィルムの色(単色)を選んでいただこうと思います。

在庫のあるAフィルムないしEライトフィルムから、1色お選びいただければと思います。

完成するまでにご予約が無い場合は、こちらで色を決めて仕上げます。

ショップの業務の合間に製作していますので、10月下旬頃の完成予定となっております。

価格は、税込16,000円の予定です。近日、ショップに予約商品として追加いたしますので、ご興味のある方はチェックしておいてください。