組立てもいよいよ大詰めになりました。

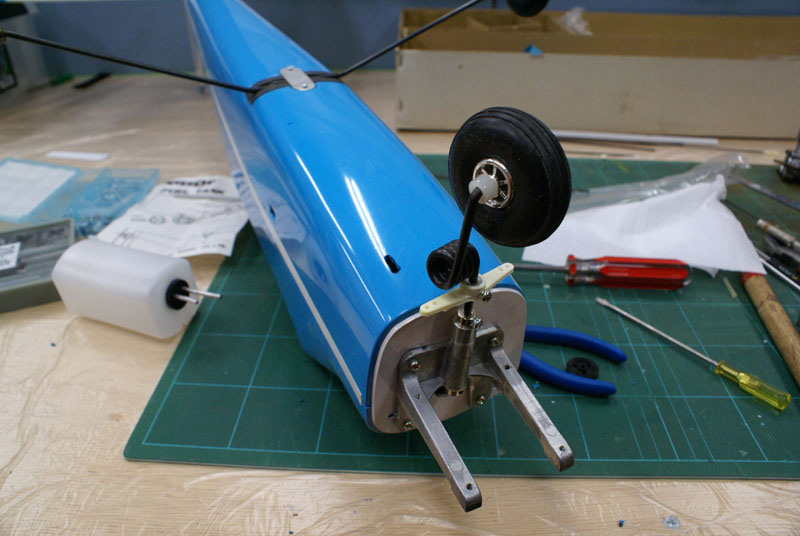

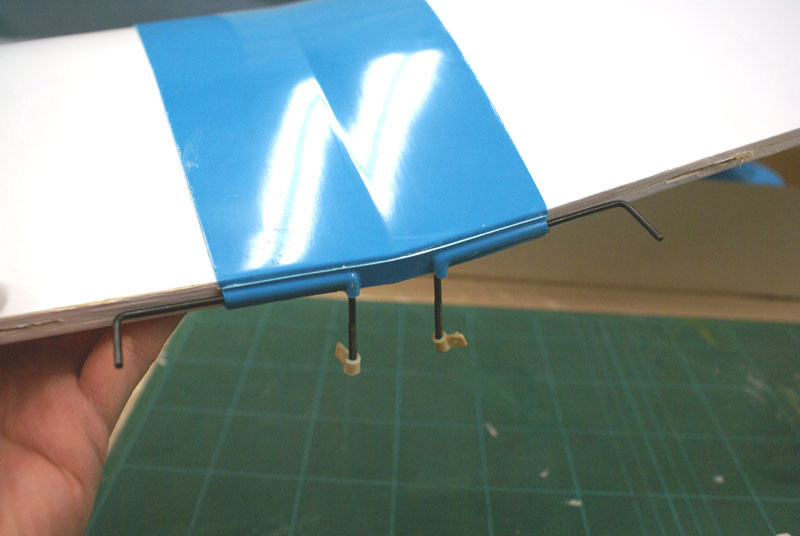

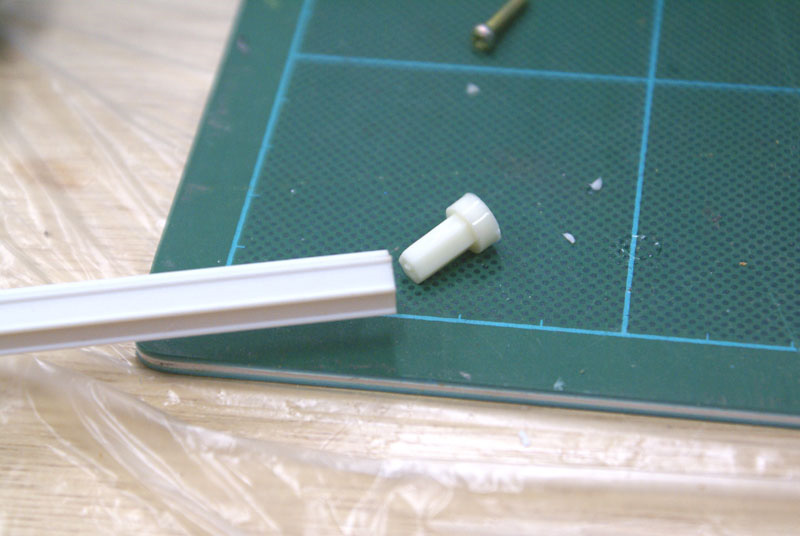

ラダーとエレベーターのコントロールロッドは、樹脂製のロッドに金属ロッドをねじ込むタイプになっていました。

ラダーとエレベーターのコントロールロッドは、樹脂製のロッドに金属ロッドをねじ込むタイプになっていました。

ロッドの出口も凹型に成形されていてそこにロッドが通る穴をあければちょうど良い位置にロッドが来るようになっていました。

ロッドの出口も凹型に成形されていてそこにロッドが通る穴をあければちょうど良い位置にロッドが来るようになっていました。

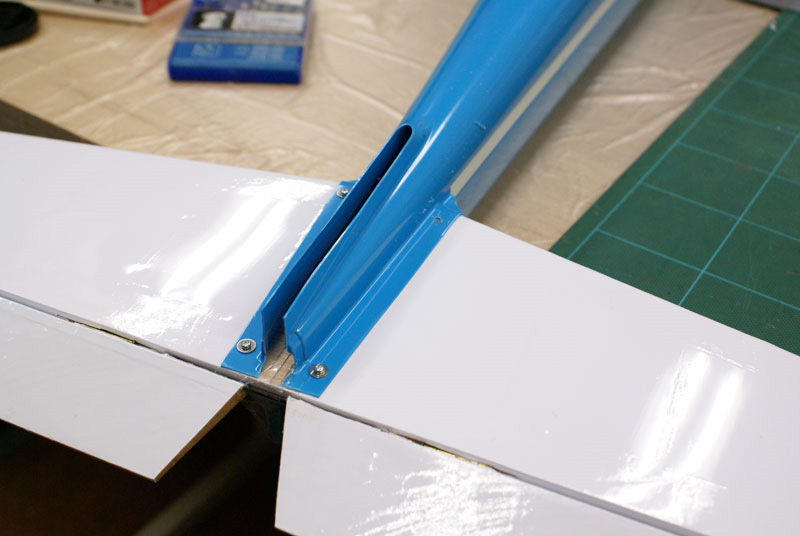

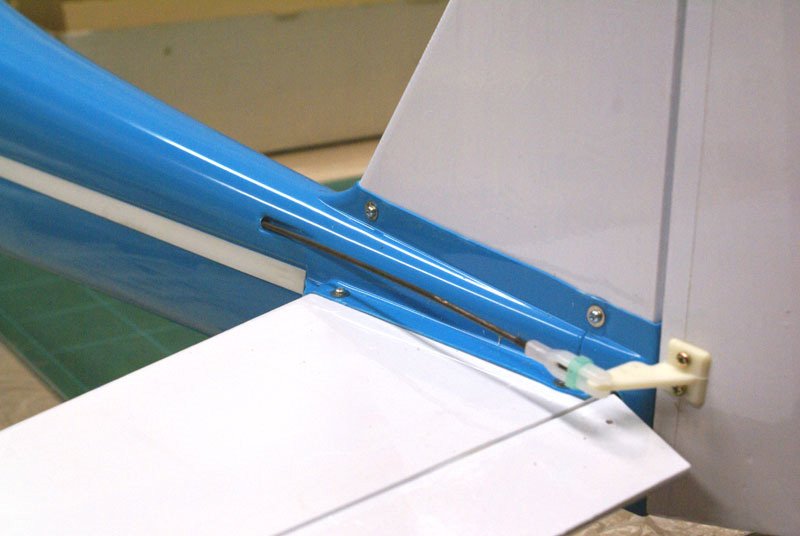

主翼をとめるゴムを掛けるところも良く有る竹の棒ではなく、樹脂成形されたものをビスで固定するようになっています。

主翼をとめるゴムを掛けるところも良く有る竹の棒ではなく、樹脂成形されたものをビスで固定するようになっています。

ビス穴も最初から開けられているので左右がずれることも無く正確に仕上がります。

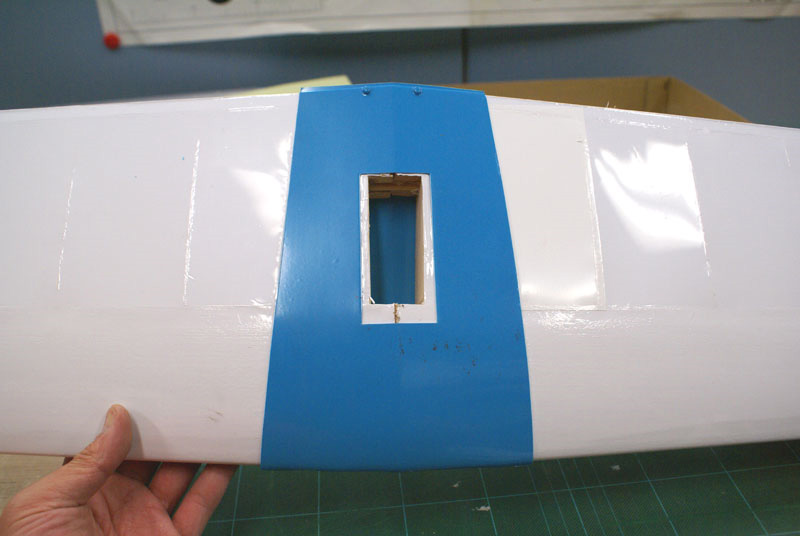

受信機のスイッチを付けるところも前もって加工されています。

受信機のスイッチを付けるところも前もって加工されています。

意外とスイッチを付けるときに悩むのがこの穴あけ作業なんです。

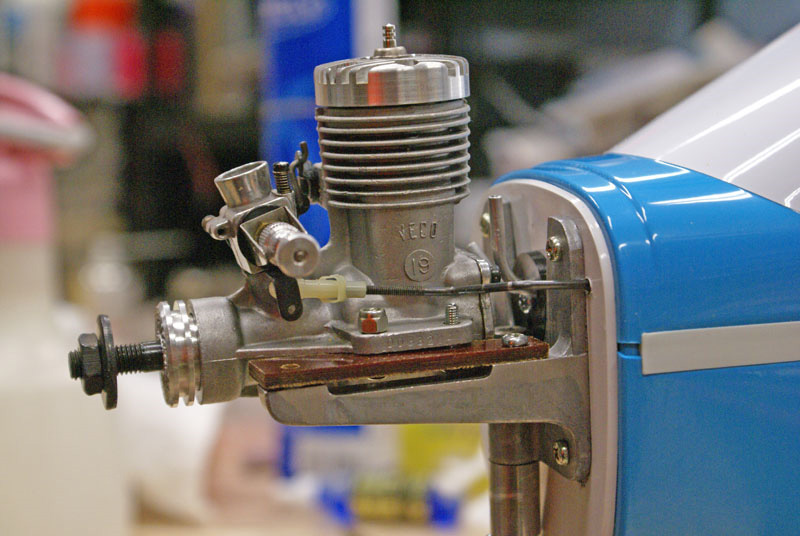

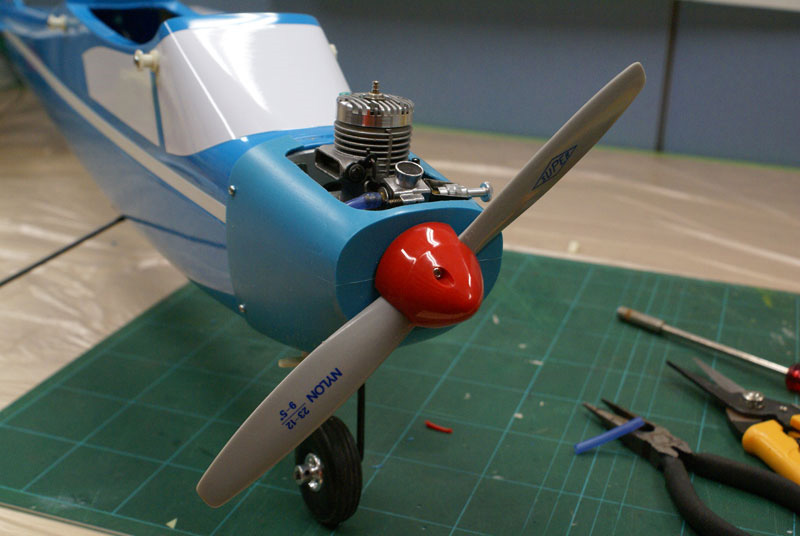

カウリングとプロペラ・スピンナーを取り付けて胴体は完了です。

カウリングとプロペラ・スピンナーを取り付けて胴体は完了です。

プロペラは、グラウプナーのナイロンペラ9×5を使用しました。

真っ赤な樹脂製の小ぶりのスピンナーが可愛いです。

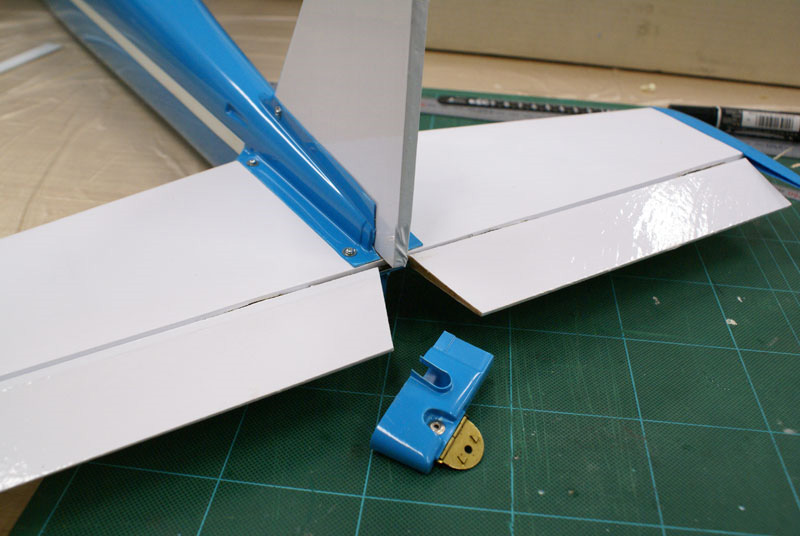

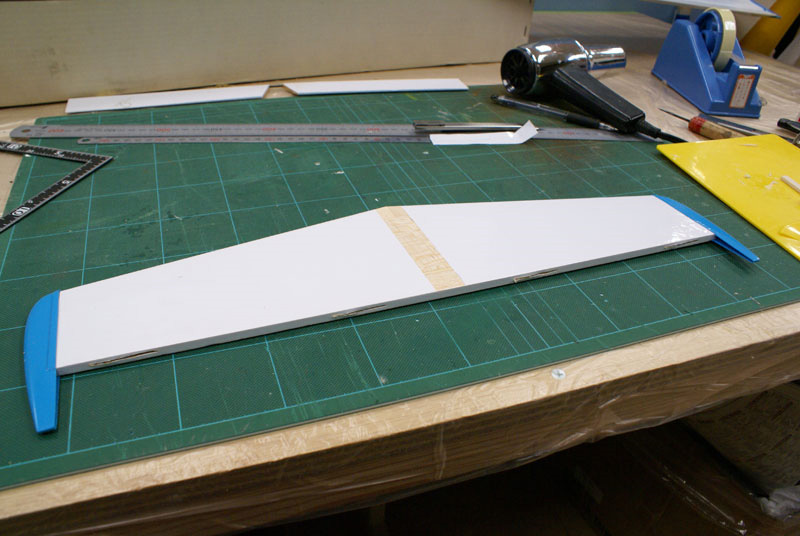

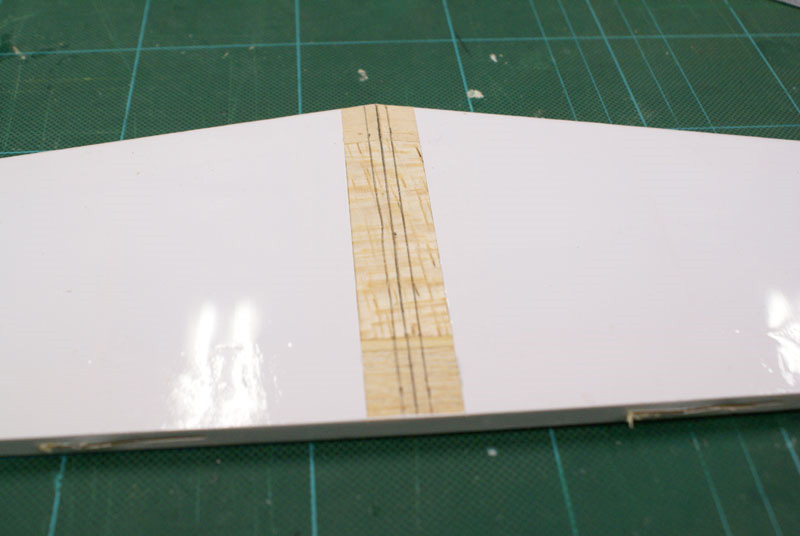

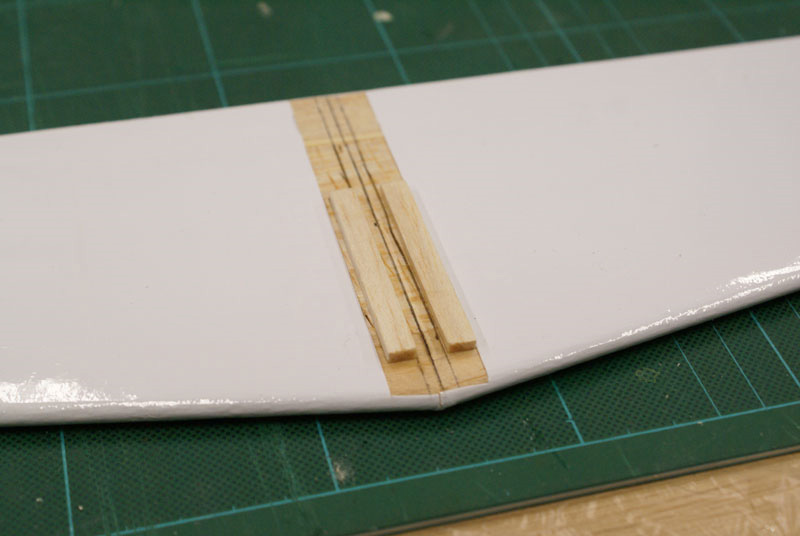

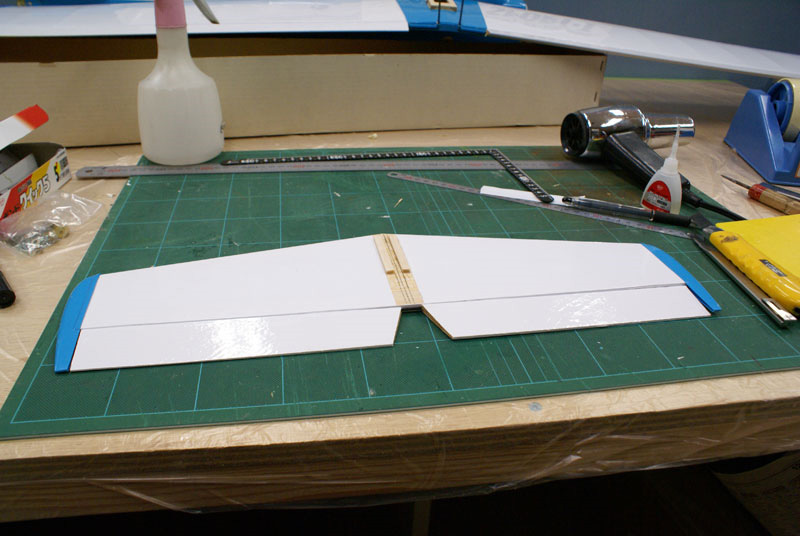

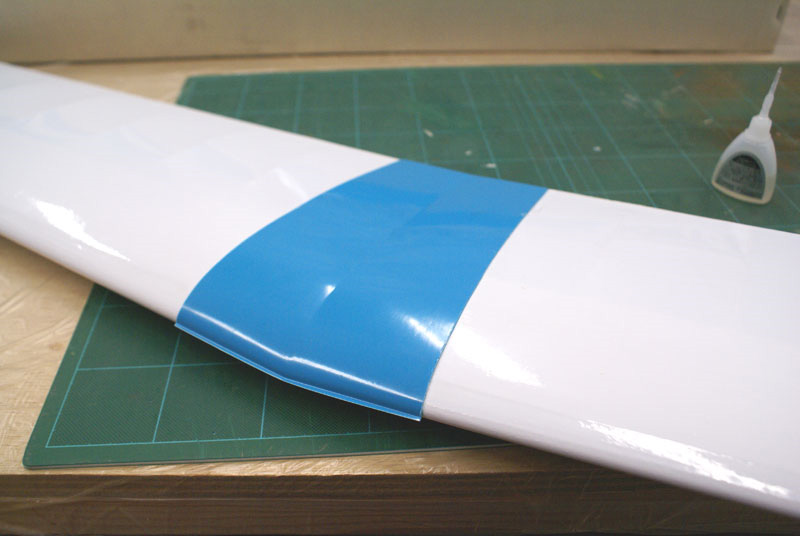

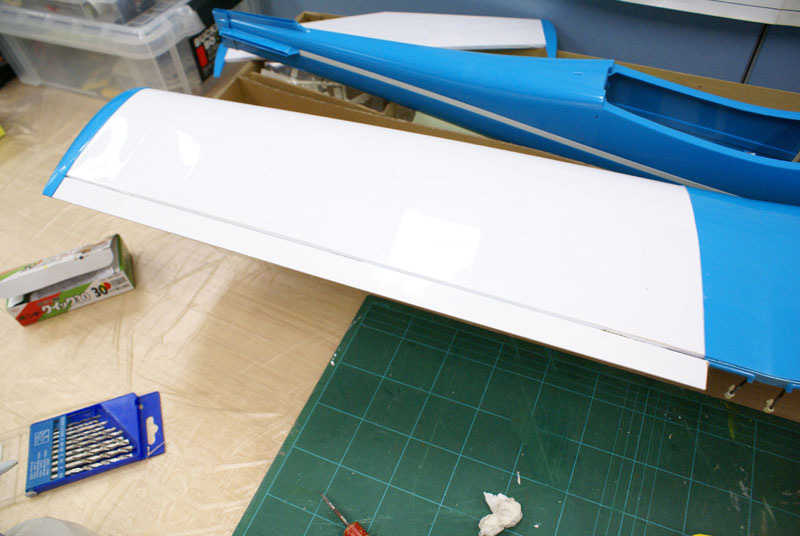

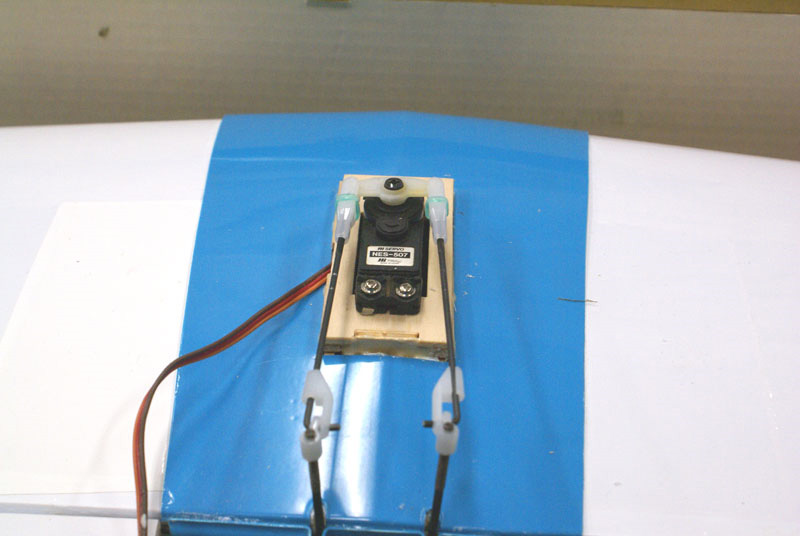

主翼にエルロンサーボをベニア製マウントを使用して取り付けます。

主翼にエルロンサーボをベニア製マウントを使用して取り付けます。

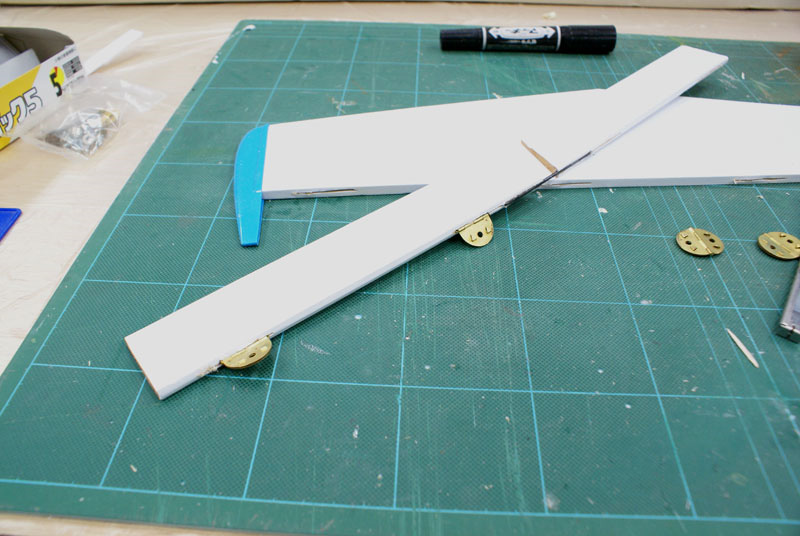

完成して、主翼を取り付けるとそのスタイルがなんとなくノスタルジックな感じをうけます。

完成して、主翼を取り付けるとそのスタイルがなんとなくノスタルジックな感じをうけます。

「クラシックミート2007」の当日この機体を見たヤマ編がすごく懐かしがられていたのが印象的でした。