と・・・言うことで、今回は思いっきりのいい天気に恵まれいよいよ開会式です。 先ずは機体と参加者全員で記念撮影です。

先ずは機体と参加者全員で記念撮影です。

今回は、AWのスタッフが皆さんのカメラを預かって撮影してくれました。

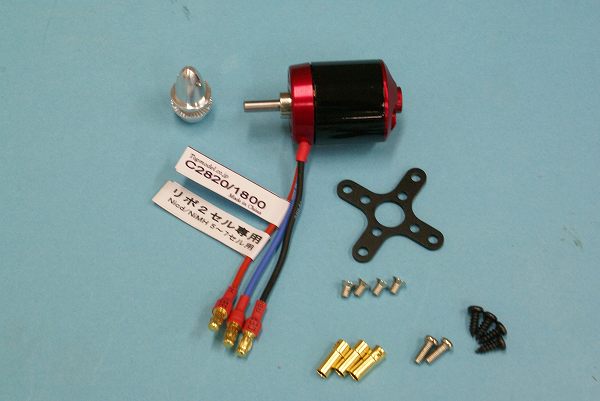

続いて協賛各社の紹介です。

続いて協賛各社の紹介です。

ちなみに、お昼のメーカーデモフライトは、今回ほとんどがダクデットファン機を飛ばしていたのが印象てきでした。

開会式も終わって、OSの菅原さんが、フライトレクチャーを行っている間に、私たちは、朝食代わりにミスドで血糖値をあげておりました。

開会式も終わって、OSの菅原さんが、フライトレクチャーを行っている間に、私たちは、朝食代わりにミスドで血糖値をあげておりました。

天気の良い早朝の飛行場で食するドーナッツとコーヒーは、格別です。(#^.^#)

レースは、「ウォーバードエキスパートクラス」からスタートなので、早速私の出番となりました。

レースは、「ウォーバードエキスパートクラス」からスタートなので、早速私の出番となりました。

エンジンスタート!

同時飛行は、ムスタングとレアベアです。

同時飛行は、ムスタングとレアベアです。

どちらも、レース常連の強敵です。

わたしの「DAGO-RED RS」もコーラーもったんに押し出してもらって、加速いよいよレースの始まりです。

わたしの「DAGO-RED RS」もコーラーもったんに押し出してもらって、加速いよいよレースの始まりです。

しかし、天気良すぎ・・・暑~い(~_~;)