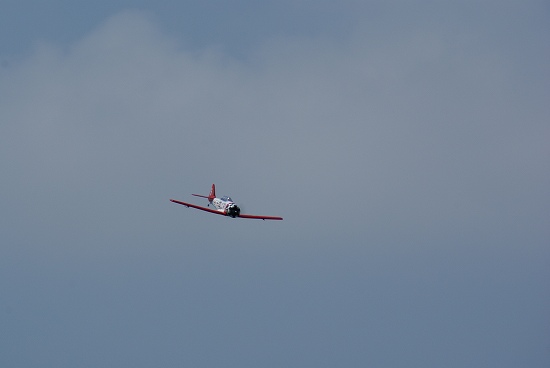

「FOX 2.55m ARF」を紹介します。 このキットは、実機のアクロバットグライダーのFOXを忠実にスケール化した機体で、サイズも翼長2550mmと国産のスケールグライダーと比べると一回り大き目になっていますが、とても良い飛行性能を持っています。

このキットは、実機のアクロバットグライダーのFOXを忠実にスケール化した機体で、サイズも翼長2550mmと国産のスケールグライダーと比べると一回り大き目になっていますが、とても良い飛行性能を持っています。

キットの内容はARFなので、そんなに部品点数が、多くないです。

キットの内容はARFなので、そんなに部品点数が、多くないです。

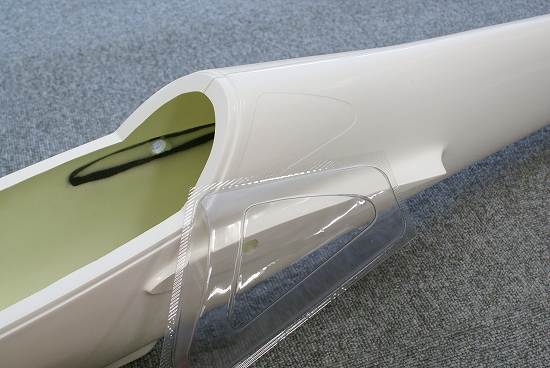

胴体は、FOX独特の形状を正確にFRPコンポジットで再現しています。

胴体は、FOX独特の形状を正確にFRPコンポジットで再現しています。

写真で見るより実際に見る方がボリュームがあります。

メインとリアのタイヤは、付属していませんので、好みの物を購入してください。 FOX独特のリアウィンドウは、胴体にかがきされた部分をルーター等で開けてそこに透明キャノピーを接着するようになっています。

FOX独特のリアウィンドウは、胴体にかがきされた部分をルーター等で開けてそこに透明キャノピーを接着するようになっています。

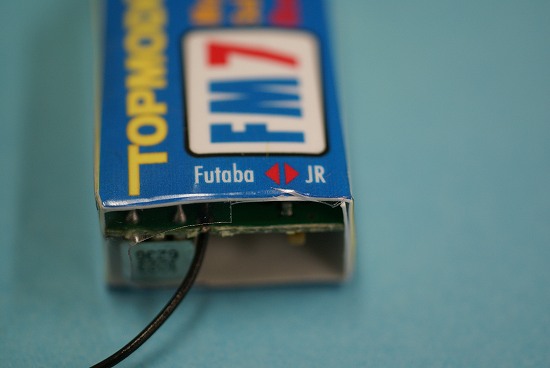

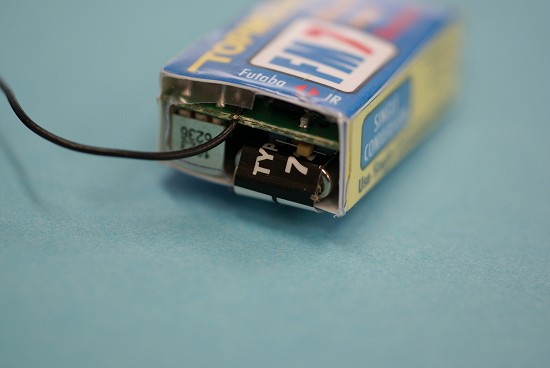

メカプレートは、3mmベニアが入っているので、それに搭載するメカに合わせて加工して取り付けるようになっています。

メカプレートは、3mmベニアが入っているので、それに搭載するメカに合わせて加工して取り付けるようになっています。

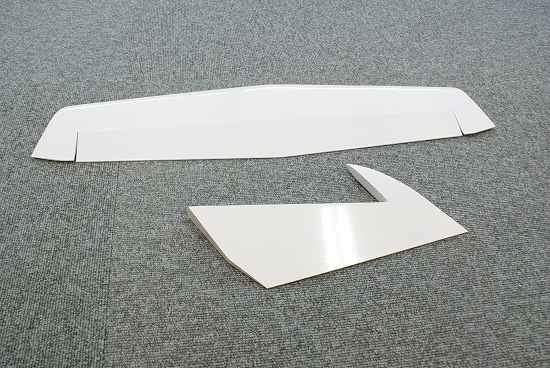

左右の主翼は、スチール製のカンザシで取り付けるようになっています。

左右の主翼は、スチール製のカンザシで取り付けるようになっています。

主翼は、スチロールコアにアベチ張りオラカバ仕上げの丈夫なものになっています。

主翼は、スチロールコアにアベチ張りオラカバ仕上げの丈夫なものになっています。

スチロールコアの主翼は、万が一主翼を破損した場合にシャーレにくらべえ修理が簡単に行えるのが良いところです。

翼型もRG15を使用しているので、走りが良く実機同様アクロ性能にも優れています。

翼端部分の形状も上手く再現されています。

翼端部分の形状も上手く再現されています。

本機は、エルロンのみでフラップやスポイラーは、付いていません。

エルロンのヒンジは、カバーリングフイルムをヒンジとしているので上面に段差がありません。

水平尾翼とラダーは、バルサリブ組みのバルサフルプランクでオラカバ仕上げになっていて軽量に仕上がっています。

水平尾翼とラダーは、バルサリブ組みのバルサフルプランクでオラカバ仕上げになっていて軽量に仕上がっています。

コクピット・キャノピー関係とサーボカバーなどは、丁寧に真空成型されたパーツが入っています。

コクピット・キャノピー関係とサーボカバーなどは、丁寧に真空成型されたパーツが入っています。

特にヨーロッパ製のグライダーのキャノピーの透明度の良さは、いつも関心します。

リンゲージパーツは、ラダー・エレベーターのコントロールロッドやコントロールホーン・キャノピーラッチなど細かなところまで入っています。

リンゲージパーツは、ラダー・エレベーターのコントロールロッドやコントロールホーン・キャノピーラッチなど細かなところまで入っています。

写真下の黒い棒は、スチール製のカンザシです。

組立説明書は、英語になっています。

組立説明書は、英語になっています。

カラーリングのステッカーは、入っていないので、自分の好みでカッティングシートや、カバーリングフィルム等で仕上げてください。

機体を以前に買っていただいたお客さんから、とても飛行性能が良く今まで飛ばしたFOXの中で一番素直に飛んでくれたとの、メールをいただいたことも合わせ紹介しておきます。