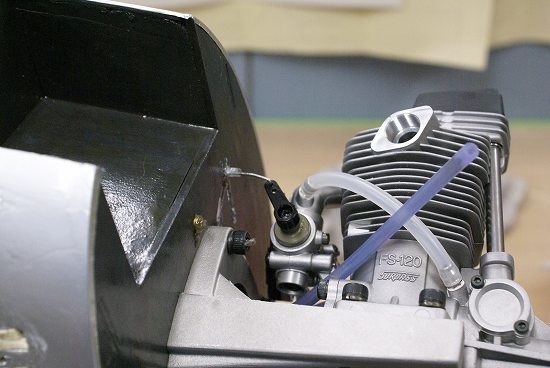

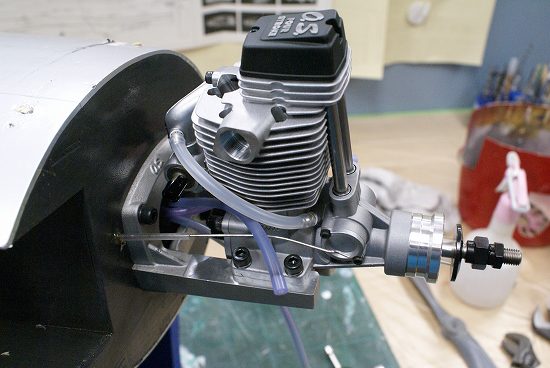

さて、スケパイもあと1週間となり、サンダーボルトのエンジン換装が済んだのでテストフライトに岐阜羽島のOHC専用飛行場にお邪魔してきました。

こちらら、名古屋のASKYHOBBYさんのお客さんが中心にRCを楽しんでおられるクラブです。 さて、飛行場に到着するともう炭がいこしてあり、いつでもBBQの用意がでてきいました・・・って飛行機はどうなってんのよ。

さて、飛行場に到着するともう炭がいこしてあり、いつでもBBQの用意がでてきいました・・・って飛行機はどうなってんのよ。

こんな肉やホワイトコーンなどのご馳走を用意してもらっていました。

こんな肉やホワイトコーンなどのご馳走を用意してもらっていました。

こちらからも、近江牛のホルモンを貢ぎ物に献上してとりあえずらごしらえです。

でお腹いっぱいになったところでテストフライトに・・・

でお腹いっぱいになったところでテストフライトに・・・

4CエンジンということでペラをAPC14x10で先ずテストしかしいまいちスピードが伸びません。

とりあえず数周飛ばして様子をみて一旦着陸です。

他のサイズのペラをもっていなかったので、OHCメンバーの16×6を借りてプロペラを交換してフライトしてみましたが、やはりダイヤが大きいくてこちらもエンジン回転も上がらすスピードも乗りません。

他のサイズのペラをもっていなかったので、OHCメンバーの16×6を借りてプロペラを交換してフライトしてみましたが、やはりダイヤが大きいくてこちらもエンジン回転も上がらすスピードも乗りません。

しばらく飛ばしているとエンジンが苦しそうになってきたので着陸で、再度14×10に交換してフライトまだこちらのほうがましのようです。

この日は、横風が強く着陸に苦労しました。

この日は、横風が強く着陸に苦労しました。

進入路にある木をかすめるように入ってくるのですが、あまりエンジンを絞りすぎると機体が振られますし木を抜けて滑走路に入ったところで乱流で機体が持ち上げられます。

このサンダーボルトは、機体サイズの割りに軽量なので沈下率が低く意外と伸びるのでなかなか降りずに数回ゴーアラウンドしってガス欠ぎりぎりで無事着陸しました。 今回は、テストできなかったのですが、スケパイ前日のテストフライトが出来れば15×8か13x13N・14×8ぐらいを再度テストしてみたいところです。

今回は、テストできなかったのですが、スケパイ前日のテストフライトが出来れば15×8か13x13N・14×8ぐらいを再度テストしてみたいところです。

OHCメンバーの皆さんご協力ありがとうございました。m(__)m

(Photo by Poppotan)