これまで3回にわたってセットの中身を見てきたOK模型のアイランドブリーズ。

すらりと伸びた楕円形の主翼にフラップを装備したマイルドな飛行性能で、どちらかというと低翼入門者やのんびりフライトがお好みの中級フライヤーがターゲットかと思われます。

ところが、その優しい飛行性能が組立にもそのまま通用するかというとどうもそうではないんですね。

数多く機体を作った方ならともかく、初めてガソリンエンジンを使われるかたや初めてフラップ付の機体を組み立てる、というようなかたには戸惑われる部分もあるかと思います。

そのような方のお役に立てばということで、今回はいくつかのポイントを説明させていただく事にします。

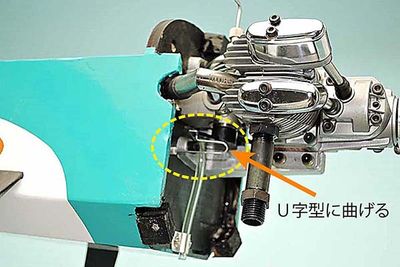

まずはエンジンまわりです。

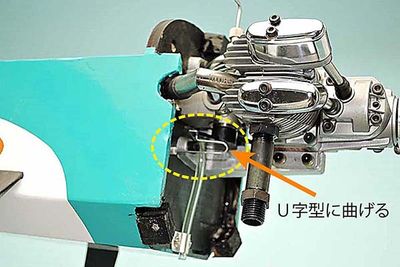

これはガソリンエンジンに限った事ではないのですが、写真のようにエンジンのスロットルアームと防火壁(第一胴枠)が近い場合、スロットル(エンコン)プッシュロッドをUターンさせないとロッドの動きがしぶくなってしまいます。

この部分の工作ですが、ループプライヤーを使うときれいにU字型に曲げることが出来ます。ちょっとしたことですが、きっちりと仕上げたリンケージはいつ見ても気持ちがいいものです。

また、FG11のスロットルのストロークですが、アイドルはかなり開いていないと安定してアイドルしません。

それにFG-11の下半分の反応は良くないのでエキスポをかける必要もあるみたいです。

なお、FG-11の排気管は、少し曲がっているのでこれは後ろ向けずに外へ向くように固定します。

こうすれば、カウリングを被せた後、マフラーが取り付け可能になります。

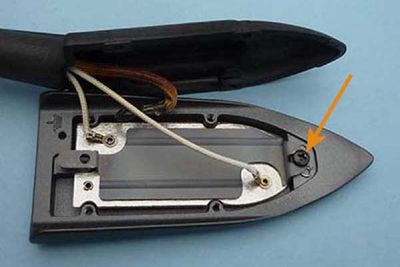

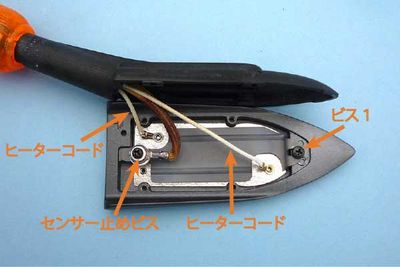

ところで、ガソリンエンジンにはグローエンジンにない装置が必要になります。

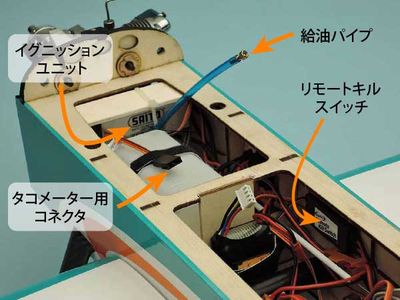

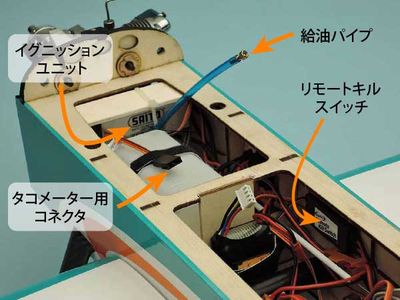

その一番手がエンジンのプラグに火花を飛ばすイグニッションユニットで、これは写真のようにタンクの前、第一胴枠の後側に写真の様に取り付けます。

燃料タンクは、薄いスポンジを敷いてベルクロで固定、その時にオンボードタコメーター用のコネクタ(イグニッションユニットから出ています)も止めておきます。

このタコメーター、機体に取り付けたままにするのでなく、エンジンを調整する時だけキャノピーを開けてこのコネクタに挿してエンジンの回転数をチェック、飛行時には取り外しておくという使い方を店主はしています。

次にリモートキルスイッチ、これもガソリンエンジン特有のもので、送信機の操作でイグニッションユニットの電源をON/OFFするものです。機体に手動のスイッチを取り付ける方もおられますが、飛行終了時や緊急時に送信機の操作一つで即座にエンジンを止めることが出来るスグレモノです。

安全のためにもぜひ装備したいもののひとつだと思います。

また、タンクの配管は3本配管で給油用のチューブは写真のような位置に配置します。

こうすることで、ガソリンの給油はキャノピーを開けて行い、飛行時には給油パイプを胴体の中にしまっておくことが出来るので、外に余分なパイプが露出せずスマートですね。

受信機バッテリーとイグニッションバッテリーは共用にしています。店主は2.4GHz帯のプロポ装置を使っていますが、これで問題なく使えています。

使用するバッテリーはリポ3セル(11.1V)、1000mAhのタマゾー受信機用リポバッテリーLP-3S1000RIG。これをカンザシとタンクの間に立てて搭載しています。こうすると場所を取らずに良いですよ。

更に、リポバッテリーはレギュレーターSVR3-6Vを使って出力電圧を6Vにしています。

この写真では見にくいですが燃料タンクの横の側板にとりつけてあります。

イグニッションユニットは受信機の空きチャンネルからリモートキルスイッチを介して電源を取ります。

受信機はサーボの前に斜めにマウントを作って縛っています。こうすることで、受信機から延長コードを出さずにエルロン、フラップのサーボコードを直接受信機に挿す事が出来ます。

使用する受信機ですが、フル装備だと最低8チャンネルの受信機が必要になります。

内訳はエルロンx2、フラップx2、ラダー、エレベーター、スロットル、リモートキルスイッチです。

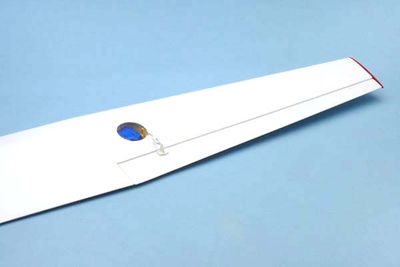

アイランドブリーズの組立の中で、戸惑う人が多いのはエルロンとフラップのリンケージではないかと思います。

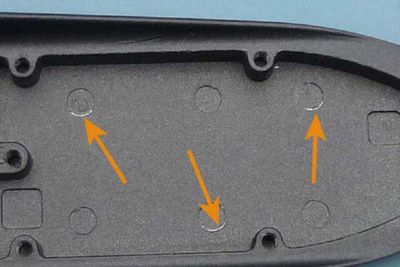

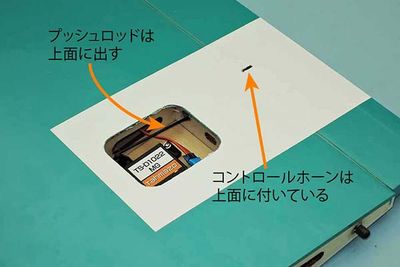

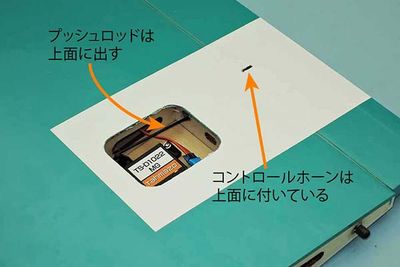

写真は主翼裏面(下面)のサーボ搭載部分を見たところです。

ピアノ線のプッシュロッドが主翼の上面を貫通してコントロールと繋がることになります。

前々回、2月1日の当ブログで図面を使って説明しましたように、下から上に主翼を貫通するリンケージ方式になっています。

ここで使うサーボはタマゾーTS-D1022MGが指定されており、それ用のマウントがキットに付属しています。

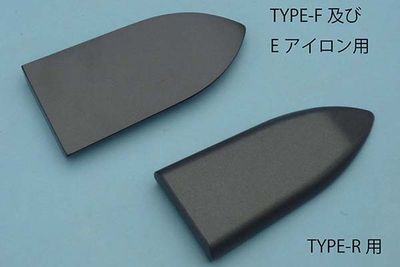

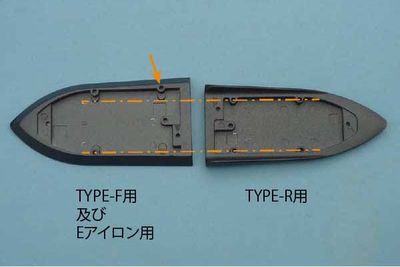

最後にこの写真ですが、プッシュロッドガイドホルダーはこんな感じでサーボベッドに接着します。

セットに付属している組立説明書の図では少し判りずらいと思いますので掲載してみました。

また、オンボードリポメーターは、受信機/イグニッション用電源リポバッテリーの残容量を見るためのものです。

リポバッテリーとレギュレーターを使用した電源システムの場合、受信機/イグニッションにはレギュレーターで調節した6Vの電源が常に供給されます。

ですから今まで通り受信機側で電圧を測定しても変動がほとんど無く、肝心のバッテリーの残容量のチェックが出来ないのです。

そのため電源となるリポバッテリーの電圧を見るオンボードリポメーターが必要になるという訳ですね。

初めてガソリンエンジンに挑戦されるかたもターゲットにしている機体という事で、ガソリンエンジン関係パーツの説明が多くなってしまいましたので、大変そうに思われたかも知れません。

確かに最初は戸惑いがあるかもしれませんが、それでも燃費の良さ、燃料の安さなどガソリンエンジンを使うメリットは大変大きいのではないでしょうか。

間もなく、待ちに待った春のフライトシーズンに入ります。

アイランドブリーズとSAITO FG-11ガソリンエンジンの組み合わせで、静かに、ゆったりと、しかも燃料代を気にすることなく思い存分フライトを楽しんで頂きたいと思います。