今回はいつもとはちょっとかわった趣向でお届けします。

実はグライダーをはじめとする数多くのOK模型の機体を設計されている高松利充さんがご自身のブログでラジコン飛行機の入門者向けの記事を掲載されているのを知ったんです。

拝見しますと、長年にわたり多くの機体を設計、製作、テスト、そして競技会やご自身の趣味としてのフライトも楽しんでおられる氏が、機体の組立からプロポのセッティング、飛行のアドバイスに至るまで、入門者のかたに判りやすく解説されているものでした。

「ラジコン飛行機を飛ばしたい」というタイトルですから、入門者向けのように思っていたのですが、実際に読み進めて行きますと記事の中にはベテランでもあっと思うような、プロならではの技やノウハウ、ネタがあちこちにばらまかれているほか、氏が手掛けておられるキットの説明書などの限られたスペースでは書ききれない多くの情報なども盛り込まれているなど、入門者の方はもちろんの事、それ以外の多くの方にも読んで頂きたい記事になっていました。

なかなか読み応えのある内容です。

ぜひ一度目を通していただきたいと思い、ご紹介させていただきます。

その前にちょっと!

その前にちょっと!

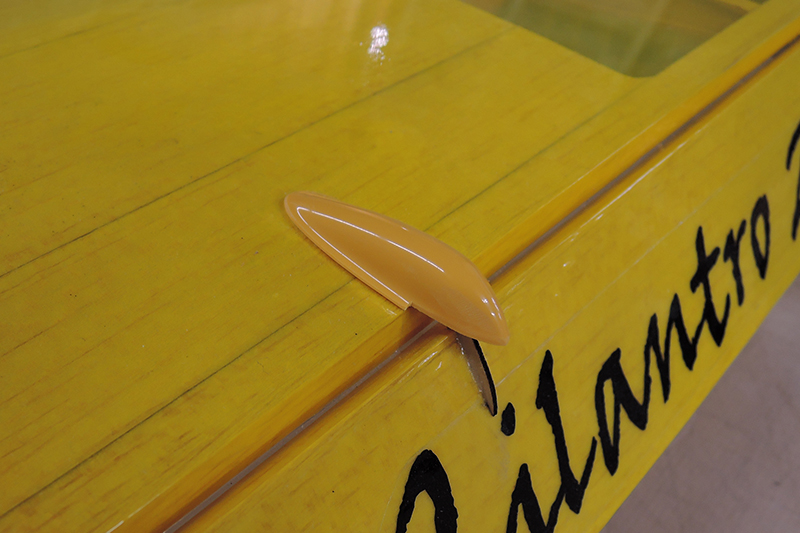

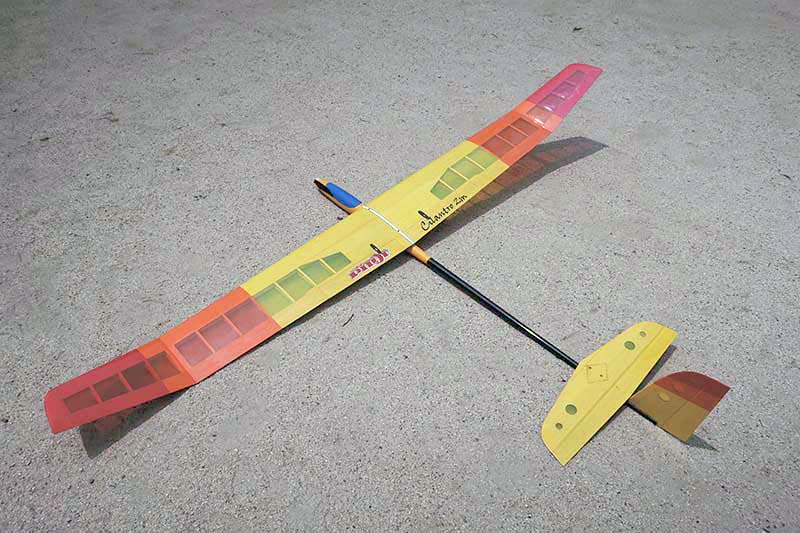

今回ご紹介するブログの題材として取り上げられているのが「PILOT シークアーサー(ARF完成モーターグライダー)」です。

ただ今当店ではこの「PILOTシークアーサー黄」のブログ掲載特別キャンペーンを実施しています。

この記事をご覧になって興味が沸いたかたは、ぜひこの機会に手に入れられては如何でしょうか。

それでは高松さんのブログです。

記事は全部で11回構成の力作ですから、索引代わりに各回の概要をご紹介するとともに高松さんのブログに直接リンクさせて頂いています。

・ラジコン飛行機を飛ばしたい。

入門者はどんな機体を選べばよいのか、なぜPILOTシークアーサーを教材にしたのか、その理由がわかりやすく具体的に説明されています。

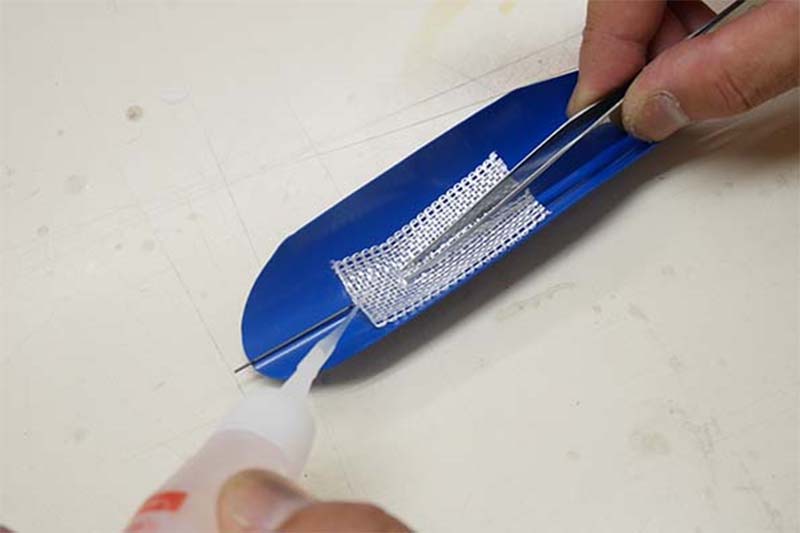

・PILOTシークアーサーを組み立てる

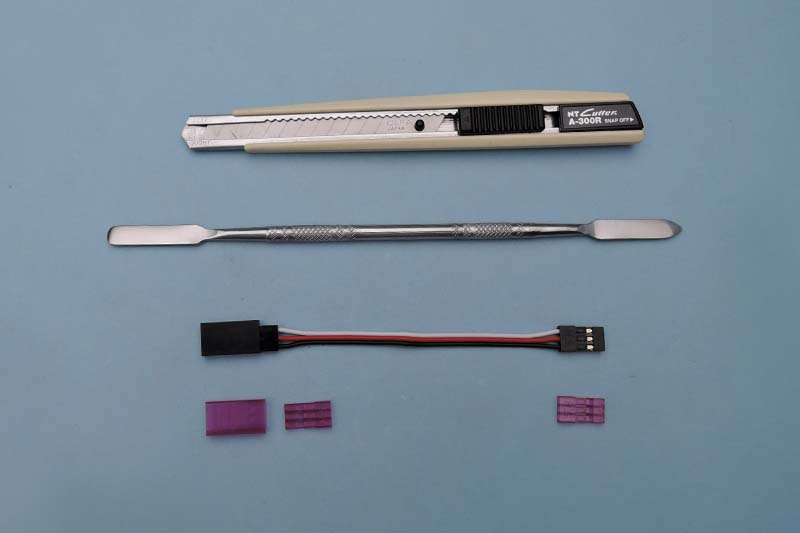

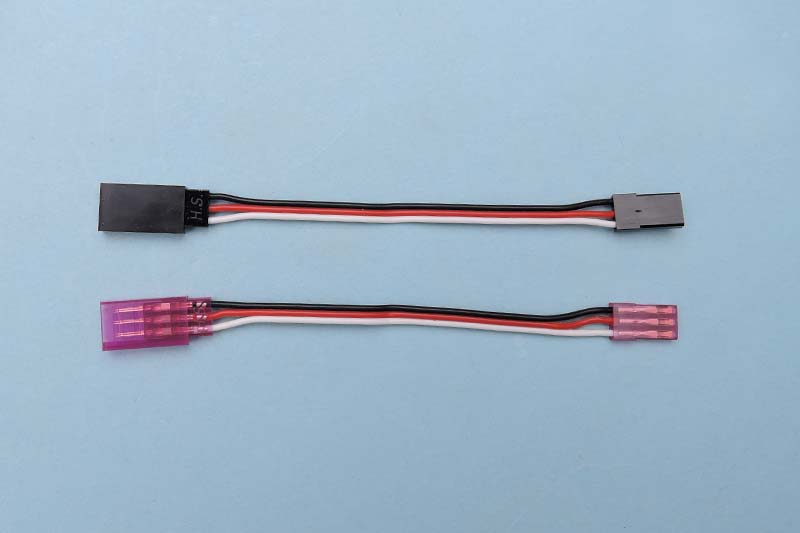

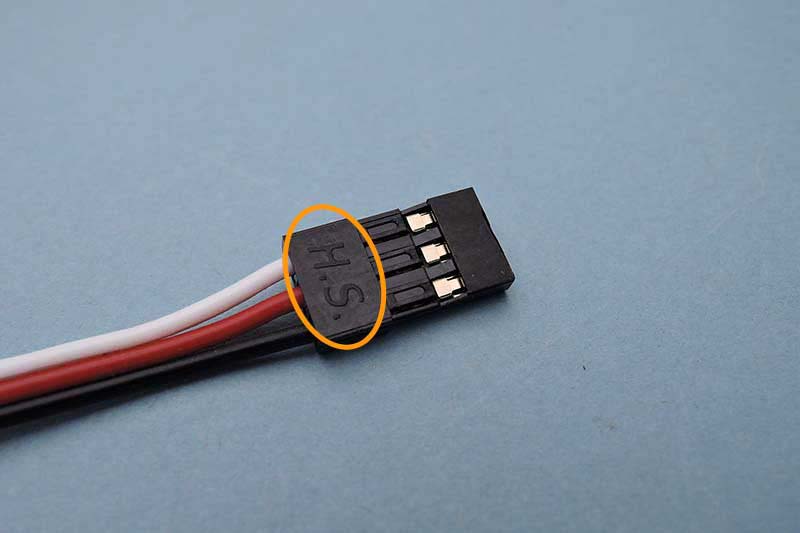

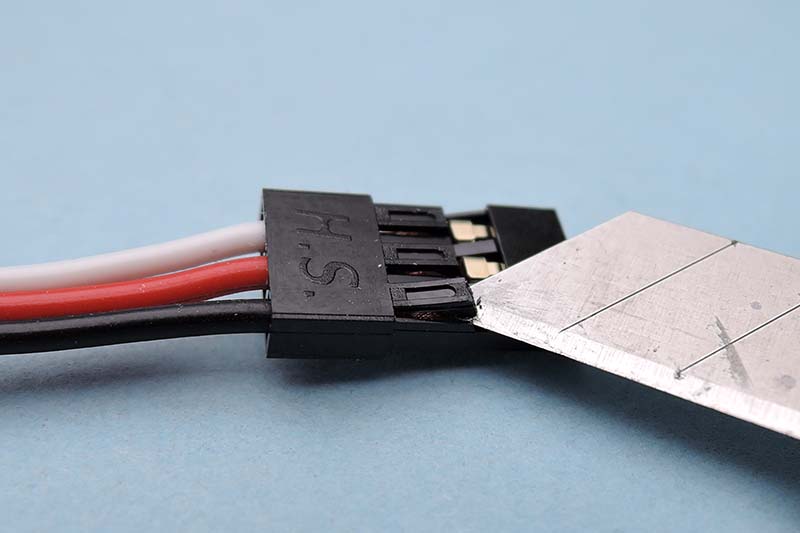

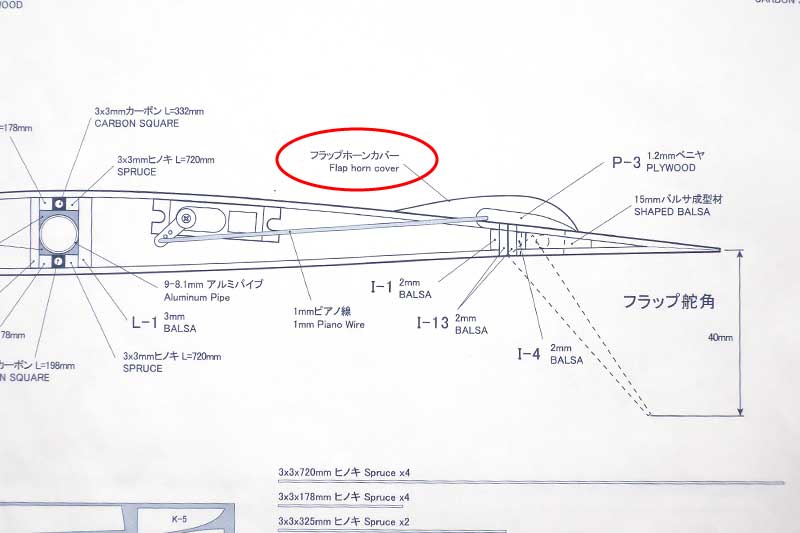

全9回にわたる組立て解説の第一回は主翼組み立ての準備編。

必要な道具やフィルムの扱い方をわかりやすく解説。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 2

外翼と翼端パネルの接合から胴体にカーボンパイプを取り付けるまで。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 3

胴体へモーターマウントを取り付け、水平尾翼と垂直尾翼を接着、そして中央翼の仮取付まで。

入門者でなくとも役立つネタがいろいろと出てきます。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 4

尾翼とサーボトレーの取り付け。

特に尾翼は正確に接着しないといけません。大体の見当をつけて一発でいい加減に接着してしまうと取り返しのつかない事になるかもしれませんので、そうならないように作業を進める方法が書かれています。

また、エポキシでの接着個所をきれいに仕上げる技も出てきます。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 5

リンケージの方法です。サーボを推奨のTS-1036にするという前提で、先にプッシュロッドを完成させる方法をとっています。

キットの説明書は色々なサーボを使う場合を考えた手順が書かれていますが、ここは敢えて説明書とは違った、いわば高松さんのいつもの方法を書かれているのが興味深いです。

また、プッシュロッドに使うピアノ線の先端のZ曲げの方法も面白いですね。

最後には今回の例題にプロポのFUTABA T6Kを選択された理由も説明されています。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 6

プロポを使ってリンケージを完成させる手順です。

送信機のスイッチを入れるところからコントロールホーンの接着、サーボトレーの接着まで細かく説明されています。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 7

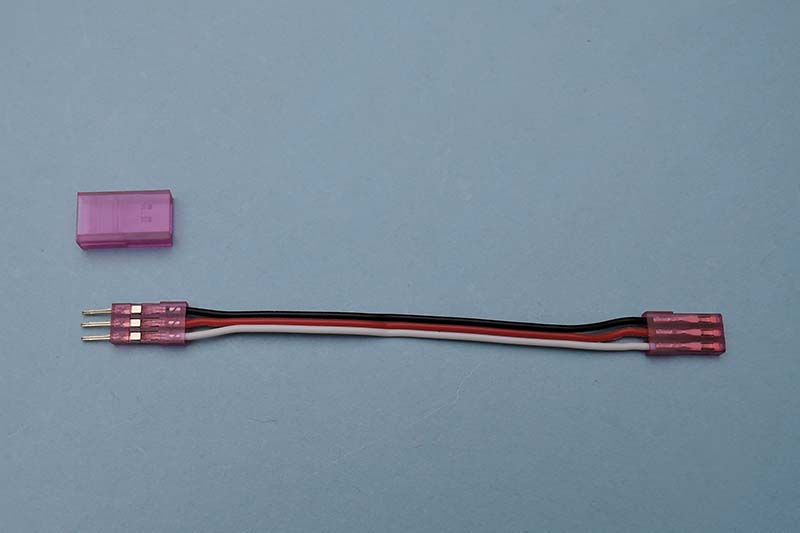

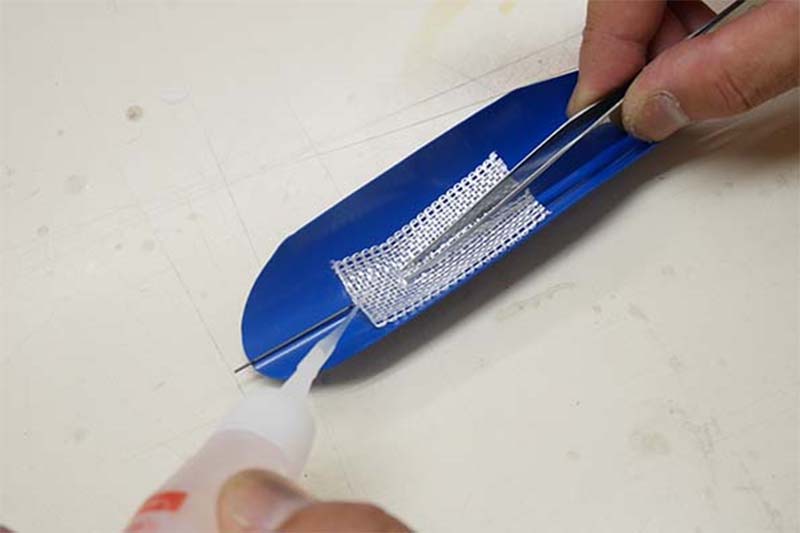

今の回は内容が多彩です。中央翼と外翼の接着にはじまり、キャノピーの仕上げ、ESC(スピードコントローラー)へのコネクタハンダ付け方法、そして受信機、リポバッテリーを胴体の中に積み込むまで、細かく解説されています。

ここまでで機体の製作は完了、残るはプロポの設定、そして飛行です。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 8

リポバッテリーの充電とプロポの設定の説明です。

使用するプロポはFUTABA T6K、このプロポの液晶画面の写真を使って飛行に必要な項目の具体的な設定方法をステップバイステップで細かく解説されていますので、コンピュータープロポは苦手だとか、初めてプロポを設定する、という方には大変貴重な解説になります。

・PILOTシークアーサーを組み立てる 9

前回に続きプロポの設定です。安全飛行に欠かせない「フェイルセーフ」の設定方法やテレメトリーを表示させる方法など、いろいろ役立つネタが入っています。

そしてESCのブレーキ設定方法の説明で飛行準備完了となります。

・PILOTシークアーサーを飛ばそう

いよいよ初飛行ですが、ラジコングライダーを飛ばすための場所の選定、安全対策や航空法などの最低限必要な知識から、どうすれば早く飛行が上達するのかを説明。そして基本的な操縦のポイントまで解説されています。

以上、高松さんのブログをご紹介させて頂きましたが如何でしたか。

当店ブログをきっかけに高松さんのブログをご覧いただき、一人でも多くの方がラジコン飛行機の楽しみを手に入れられる事を願っています。

(記事中の写真は(株)OK模型の許可を得て使用しています)

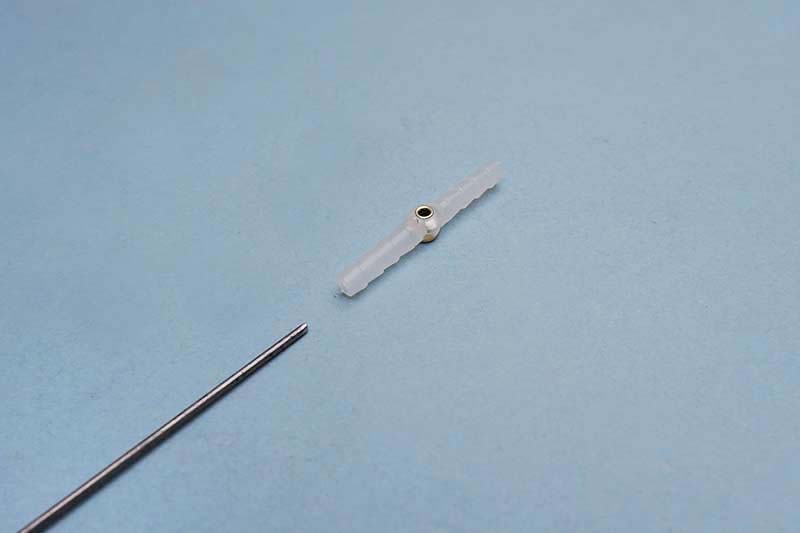

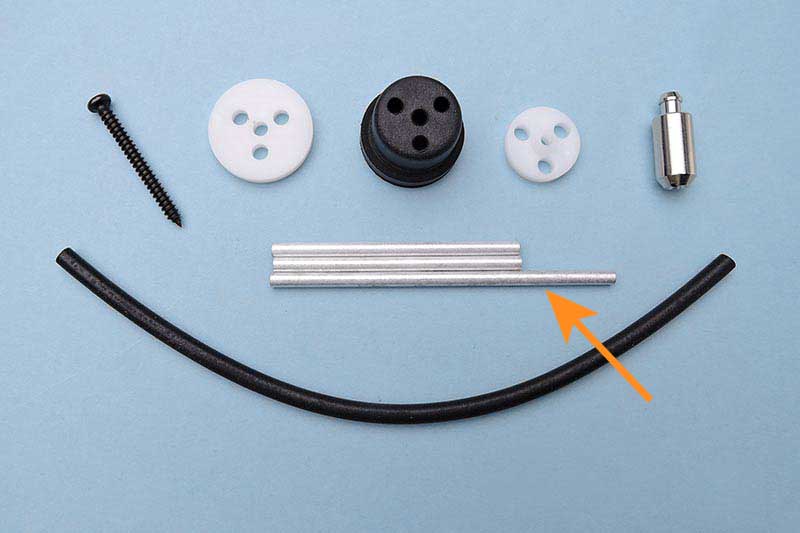

それは、燃料タンクについてくるアルミパイプ、材質が硬いものや柔らかいものいろいろとありますが、それを曲げようとしたものの、ちょっと力加減を誤ると写真のようにパイプが凹んで潰れてしまったという経験を皆さんお持ちではないでしょうか。

それは、燃料タンクについてくるアルミパイプ、材質が硬いものや柔らかいものいろいろとありますが、それを曲げようとしたものの、ちょっと力加減を誤ると写真のようにパイプが凹んで潰れてしまったという経験を皆さんお持ちではないでしょうか。 そこで、今回は材質が比較的硬い方に属する、PILOT製燃料タンクに使われているアルミパイプを例にとって、店主流の曲げ方の説明をさせて頂きます。

そこで、今回は材質が比較的硬い方に属する、PILOT製燃料タンクに使われているアルミパイプを例にとって、店主流の曲げ方の説明をさせて頂きます。 それでは作業に取り掛かりましょう。

それでは作業に取り掛かりましょう。 次に、このカドにパイプを押し当て、少しだけ曲げます。

次に、このカドにパイプを押し当て、少しだけ曲げます。 曲げている途中でカーブの内側を見たところです。

曲げている途中でカーブの内側を見たところです。 90度まで曲げて見ました。

90度まで曲げて見ました。 曲げ終わったパイプを別の角度から見たところです。くぼみもなくきれいに曲がりました。

曲げ終わったパイプを別の角度から見たところです。くぼみもなくきれいに曲がりました。