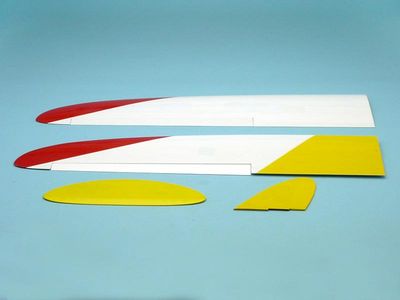

OK模型の70クラス スポーツスタント機「ルミナ」の箱開け紹介、第三回は主翼と尾翼です。

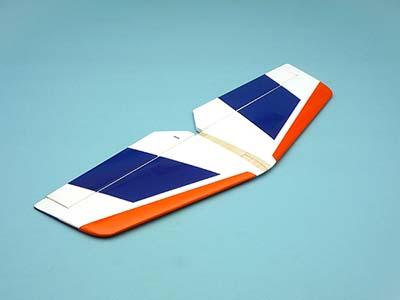

まずは主翼から。

写真の手前(下)が上面のパターン、奥(上)が下面(裏側)のパターンです。

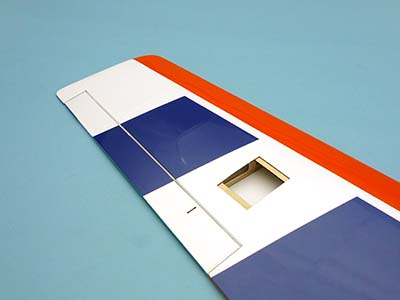

裏面はグライダーなどによく見られる白と濃紺の太いストライプで、色彩よりもコントラストの差を大きくつける事で下から見上げた時の視認性をアップしています。

裏側にはエルロンサーボ用のハッチ穴が開いています。

サーボは標準サーボが指定、横置きに搭載します。

エルロンホーンの入る溝はカット済です。

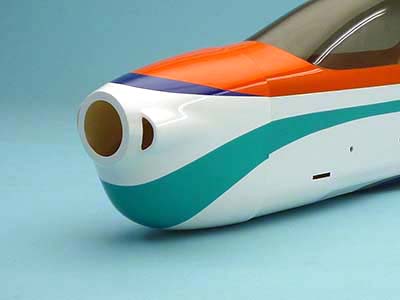

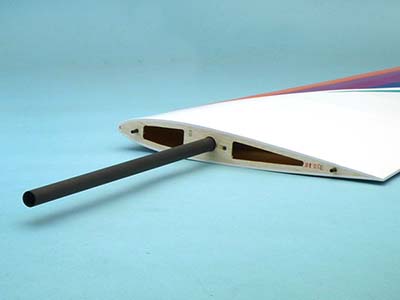

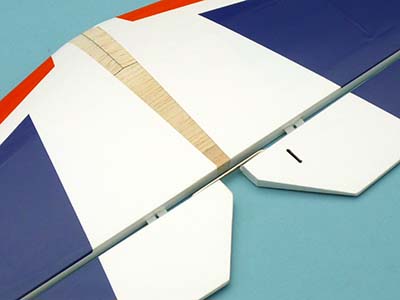

中央部です。

位置決めをするノックピンも取付済みですから、主翼中央部分の工作は”なし”です。

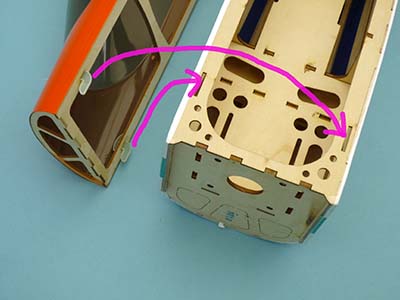

左右の主翼は胴体を挟んで、中空カーボンパイプで連結します。

ちなみに、カーボンカの直径は16mm、長さは560mmの長いものです。

主翼の固定は胴体の内側から4mmナイロン製蝶ネジで止める方式です。

カンザシのすぐ後ろにある小さな穴が蝶ネジのネジ穴です。

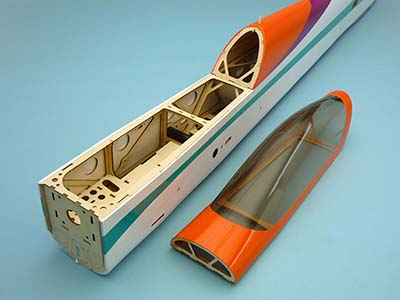

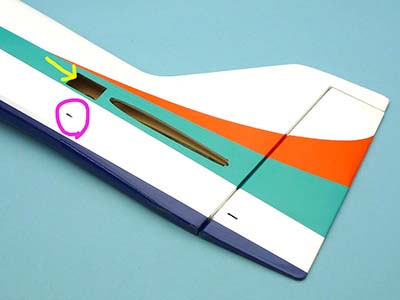

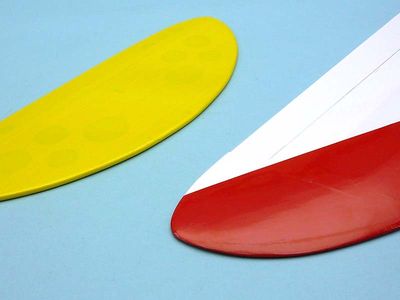

次は水平尾翼。

こちらは上面(表)になります。

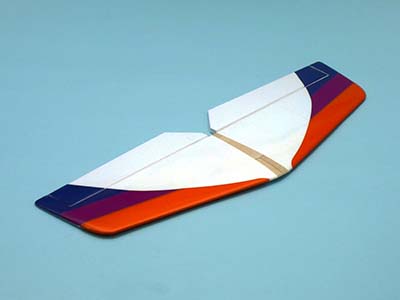

胴体への取付はエレベーターを取り外して尾翼取付穴に差し込んで接着します。

胴体との接着部分のフィルムは前もって剥がしてありますので、手間が省けて助かります。

先に延べましたがエレベータ―は左右連結になります。

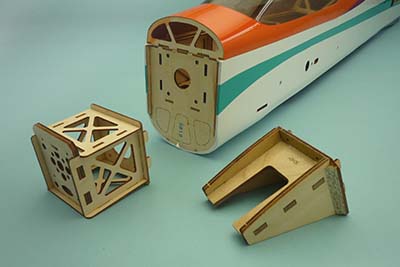

箱には写真のような状態で入っていますので、一旦バラバラにし、水平尾翼を胴体に接着してから左右連結のピアノ線とヒンジを使って水扁尾翼に取り付けます。

もちろん裏面も中央部の接着部分のフィルムは剥がしてあります。

またラダーやエルロン同様、コントロールホーンの入る溝はカット済です。

今回ご紹介しました主尾翼もそうですが、このルミナは切ったり貼ったりする工作個所が非常に少なく、かわりにねじ止め部分が多くなっています。そのため、すでに当店からお買い上げいただいたお客様からは「驚くほど速く出来上がった」との声も寄せられています。

次回は最終回、メインギアや小物パーツのご紹介です。