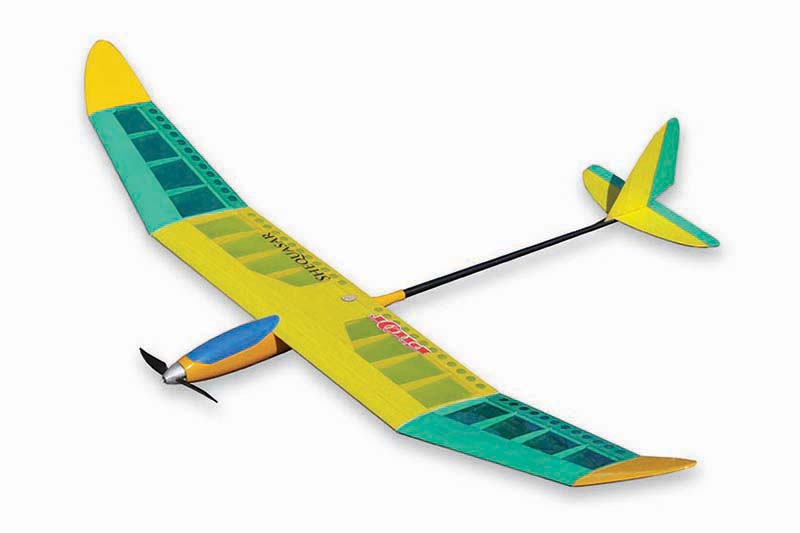

「入門機を卒業された皆さんのステップアップに最適」というPILOTシークアーサー、翼幅1340mmと、本格モーターグライダーとしては小柄な機体ながら優れた設計と日本製の繊細な造りに支えられた高性能で、入門者の方のみならず中・上級マニアのセカンドプレーンとしても当店で人気の機体です。

そのPILOTシークアーサーに「視認性が向上しました」というふれこみのPILOTシークアーサー黄が出ましたのでご紹介させて頂きます。

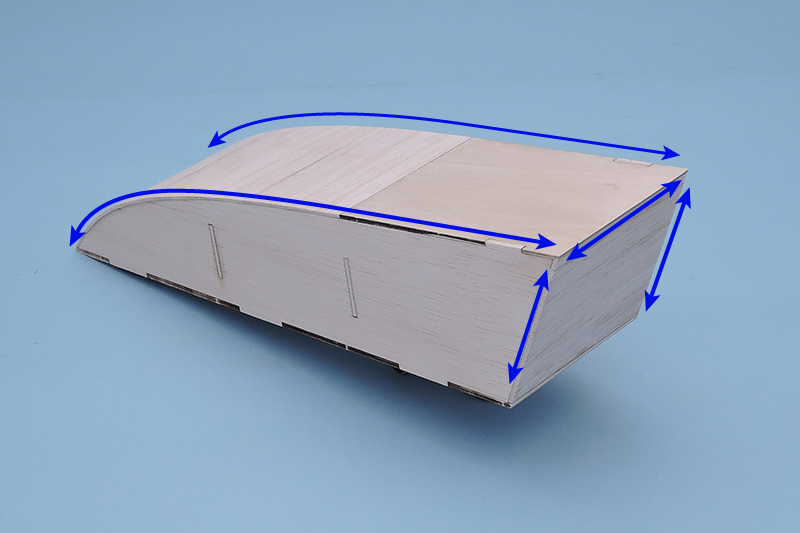

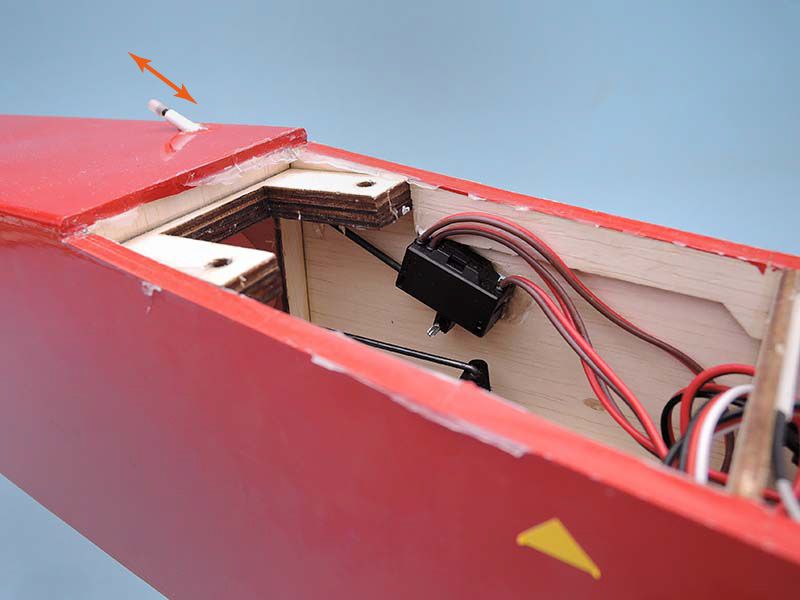

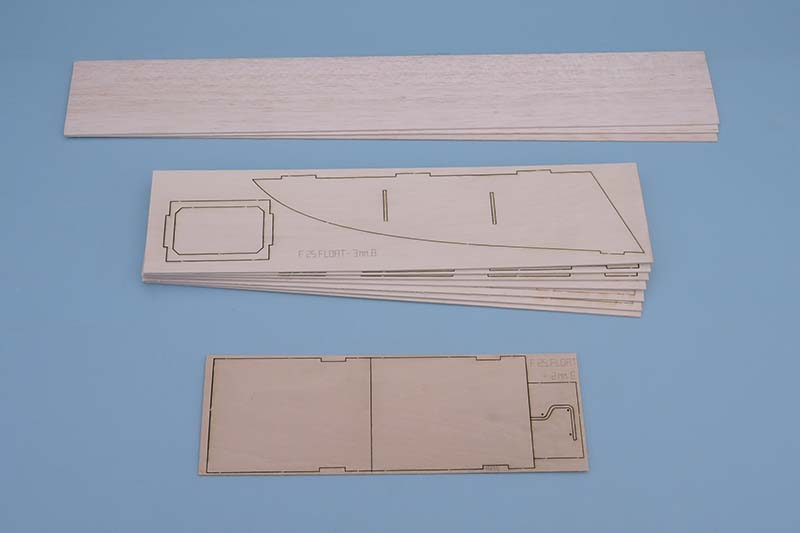

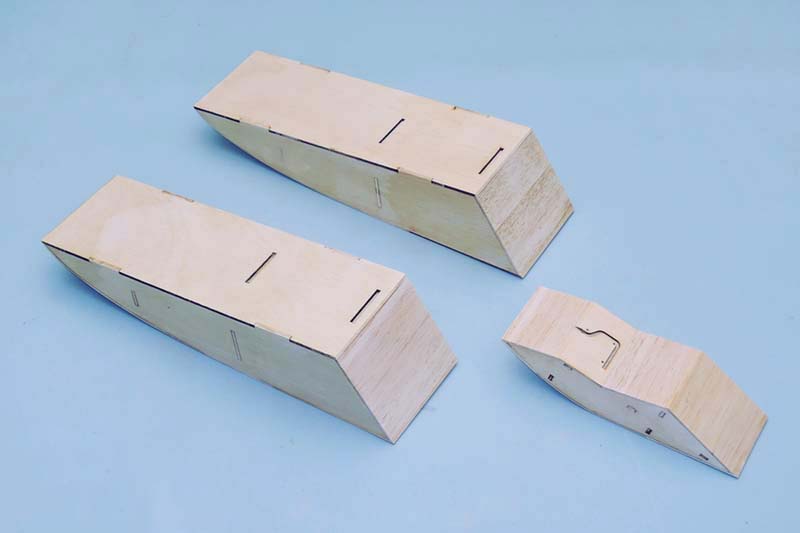

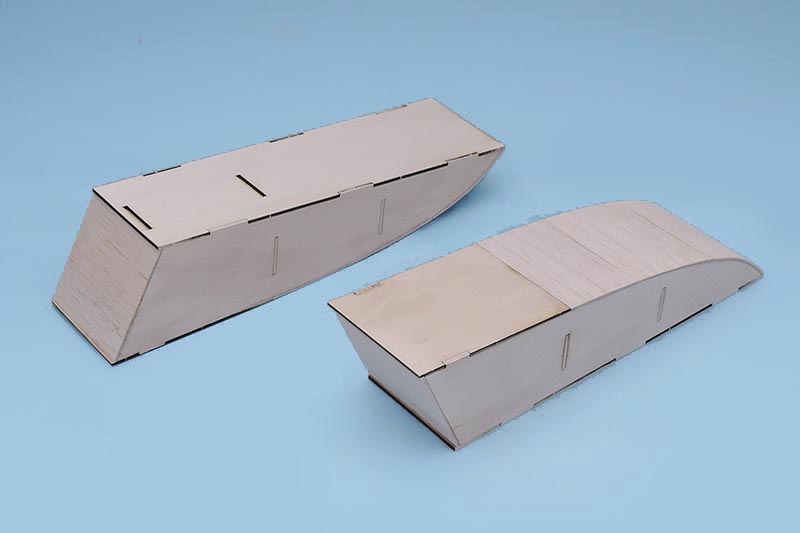

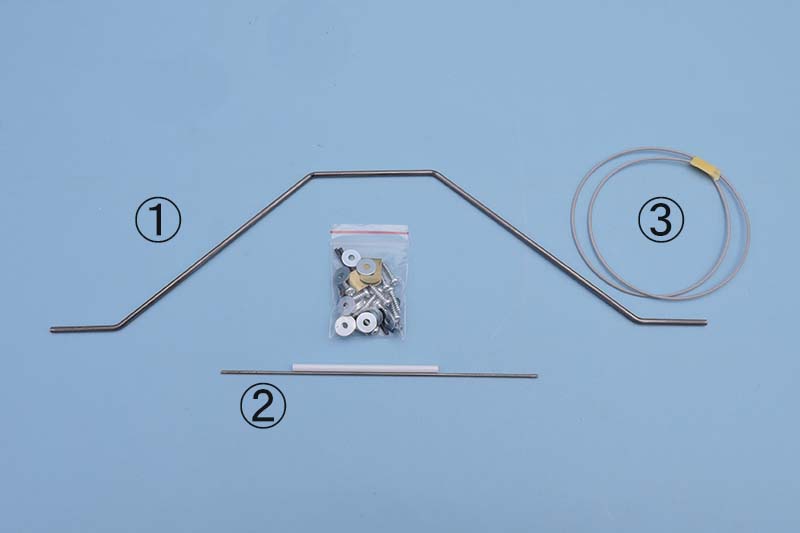

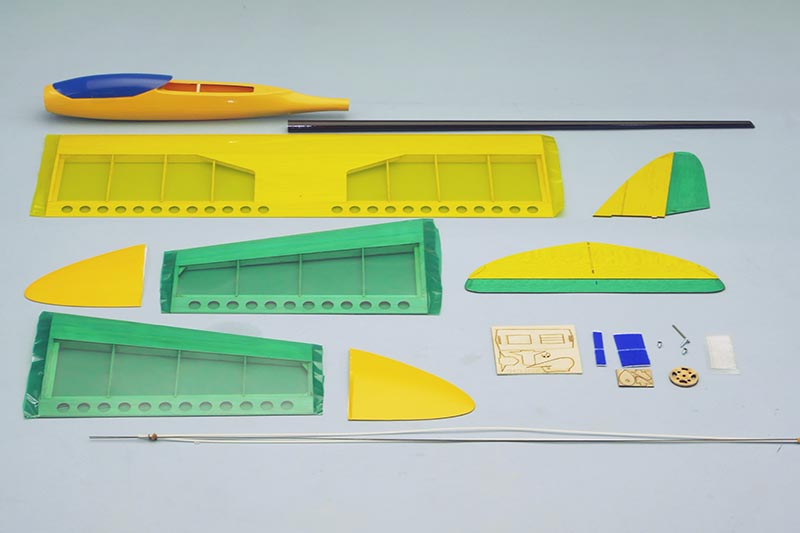

セットの中身はこんな感じです。なお、DXタイプにはこのほかブラシレスモーターとアルミスピンナー付き折ペラが付きます。

セットの中身はこんな感じです。なお、DXタイプにはこのほかブラシレスモーターとアルミスピンナー付き折ペラが付きます。

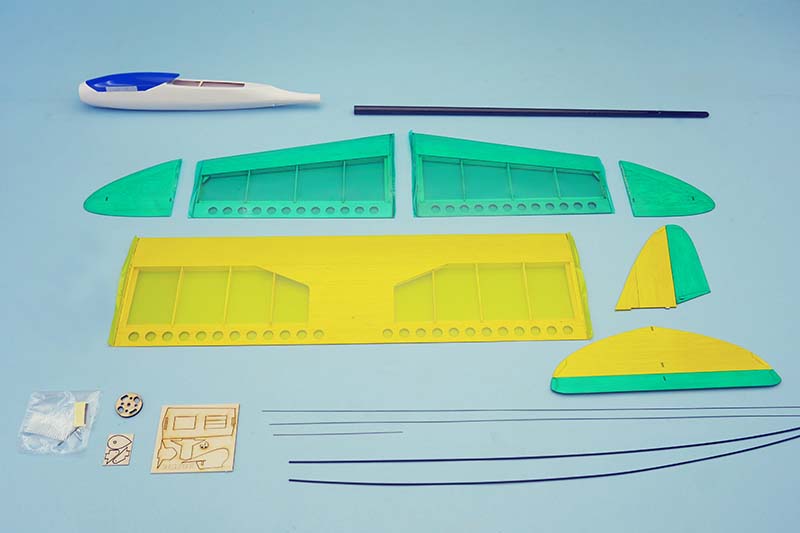

比較のために先に発売されていたPILOTシークアーサーの中身はこんな感じです。

比較のために先に発売されていたPILOTシークアーサーの中身はこんな感じです。

比べて見てお判りになると思いますが、黄色タイプは胴体ポッドが白から黄色になっているのと、主翼の翼端がグリーンから黄色になっています。

そのほかのキットの中身は変わっていないようです。

なお、キットの中身の紹介は当店ブログで以前ご紹介させて頂いていますので、そちらも参考にしてください。

・シークアーサー箱開け(1)

・シークアーサー箱開け(2)

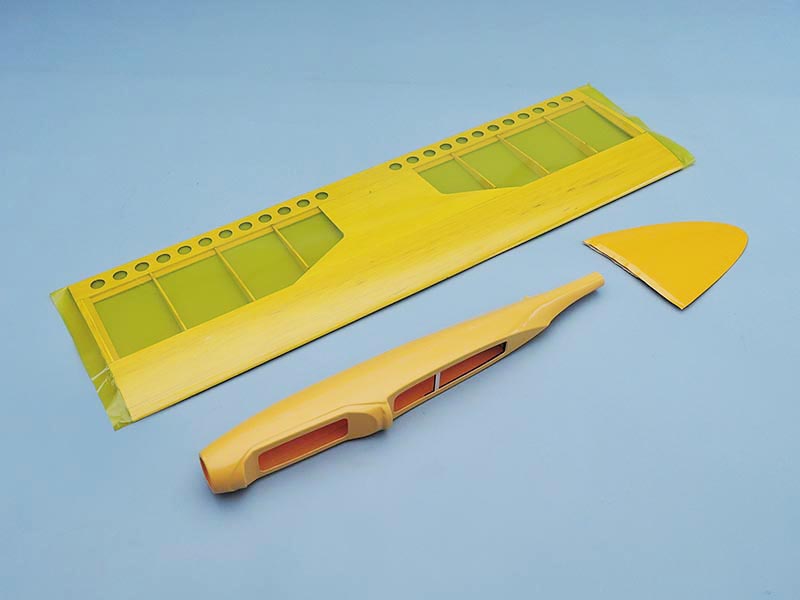

PILOTシークアーサー黄の黄色パーツを並べて見ました。

PILOTシークアーサー黄の黄色パーツを並べて見ました。

主翼中央パネルはノーマル?な白い胴体ポッドのモデルと今回の黄色モデルは同じです。どちらも同じEライト透明イエローでカバーされていますので、下のバルサ材が透けて見えるためか、黄色が何となく薄く見えます。

それに比べ、今回発売されたPILOTシークアーサー黄の主翼翼端は透明ではないAフィルムが使われており、黄色が濃く見えますね。

また、胴体ポッドも少し濃いめの黄色で仕上げられているのが写真でもおわかりいただけると思います。

この辺りがメーカーがうたい文句にしている「視認性の向上」に繋がっているのでしょう。

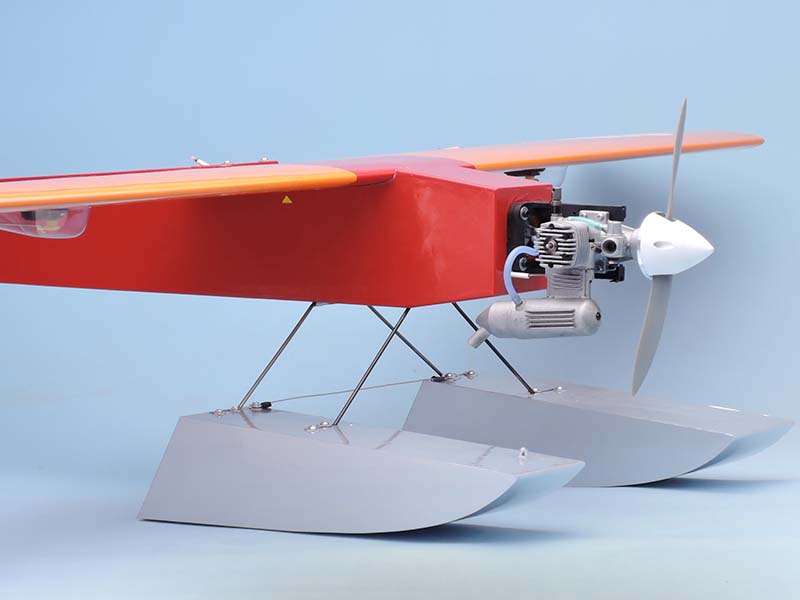

実際にフライトしているシーンです。

実際にフライトしているシーンです。

確かに翼端がくっきりと映え、主翼が引き締まった感じに見えますね。

頭上を飛んで機体がシルエットになった場合でも、胴体ポッドと翼端の黄色は良く判別できますね。

頭上を飛んで機体がシルエットになった場合でも、胴体ポッドと翼端の黄色は良く判別できますね。

このように、視認性が良くなったばかりか、高性能なグライダーを飛ばす醍醐味を満喫できるPILOTシークアーサー黄を持って春のフィールドに出かけて見ませんか。

というところでお知らせを2つさせていただきます。

まず、当店も協賛させていただいていますOK模型の恒例行事「Tahmazoフェスティバルin京都」の申し込みがただ今受付中です。

開催日は5月20日、場所は京都市伏見区のKMA関西模型飛行場です。

このイベント、キャッチフレーズは「みんなで楽しく遊ぶ」で、競技種目は「モーターグライダークラス」と「タイムラリー&タッチアンドゴー」の2種目です。皆さん、ぜひお気軽にエントリーしてくださいね。

なお、このうち「電動グライダー競技」は航空法の定めで「高度150m以上の飛行許可申請」をしなければならない関係で、締切が来週水曜日、4月25日と早くなっていますので参加ご希望の方はお忘れのないようお気を付けください。競技の詳細、申込などはこちらのOK模型の案内ページをご覧ください。

もう一つのお知らせは、ゴールデンウイーク期間中の当店営業日についてです。

この期間、当店はカレンダー通りに営業致しますが、祝日、休日が続いて実質営業日が少なくなっております。

お急ぎの品がございましたら、ショップのトップページにございます営業日カレンダーをご覧の上、余裕をもって早めにご注文下さいますようお願い致します。