早いもので、今月24日でトップモデルもオープン1周年を迎えられたのも、ユーザーの皆様のお陰と思います。

先日も、RCAW主催の「クラシックミーティング2007」に参加してきて、参加者の皆さんが色々思い入れのある機体をお持ちだと感心してきました。

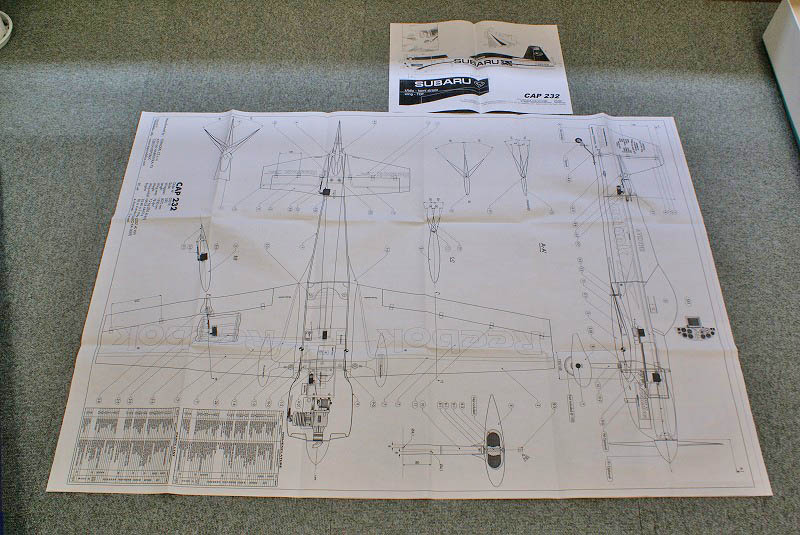

そこで、今回1周年を記念して往年の名機「トーラス」の生地完成機を1機だけですが、発売することにしました。

この機体は、1963年にエド・カズマスキー氏が設計し全米大会NATSで優勝したことで、世界的に有名になったもので日本でも、1964年に同氏が来日してデモ飛行をし、それを当時OK模型がキット化をして発売されて、日本のファンにも競技会に多く使用されたきたいです。

この機体は、1963年にエド・カズマスキー氏が設計し全米大会NATSで優勝したことで、世界的に有名になったもので日本でも、1964年に同氏が来日してデモ飛行をし、それを当時OK模型がキット化をして発売されて、日本のファンにも競技会に多く使用されたきたいです。

(上の写真は、当時モデルアエプレーンニュースの表紙になったカズマスキー氏と「トーラス」)

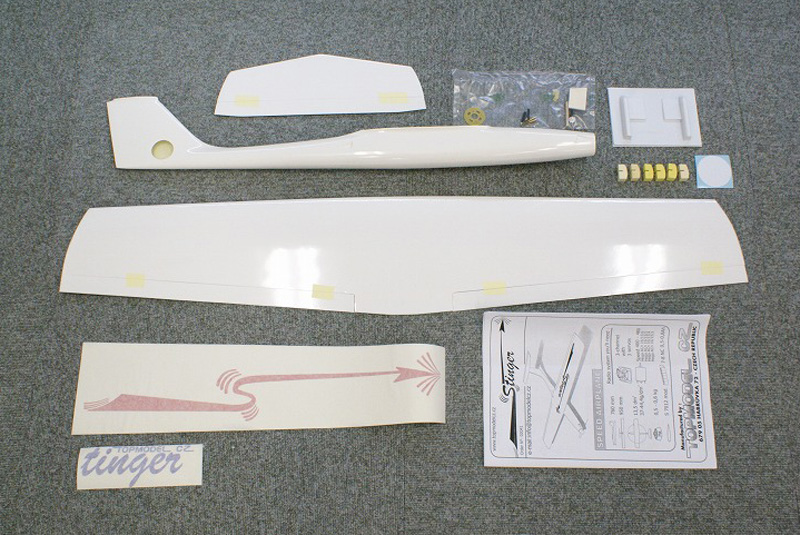

この生地完成機は、当時のOK模型の図面をもとに、数年前にプロビルダーが再現をした機体で、多分生地完成状態では、この1機しかない超レアビンテージ物です。

この生地完成機は、当時のOK模型の図面をもとに、数年前にプロビルダーが再現をした機体で、多分生地完成状態では、この1機しかない超レアビンテージ物です。

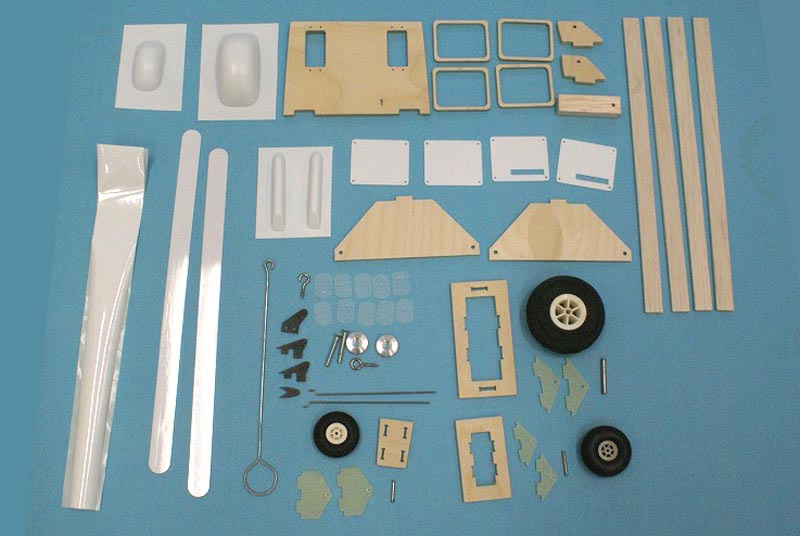

非常にシッカリ作りこまれていて、保管状態も完璧でバルサ材などまったく新品状態です。

垂直尾翼は、「トーラス」独特の形状が再現され水平尾翼の上に翼型に切り出されたバルサブロックで取り付けブロックを削って尾部を成型するようになっています。

垂直尾翼は、「トーラス」独特の形状が再現され水平尾翼の上に翼型に切り出されたバルサブロックで取り付けブロックを削って尾部を成型するようになっています。

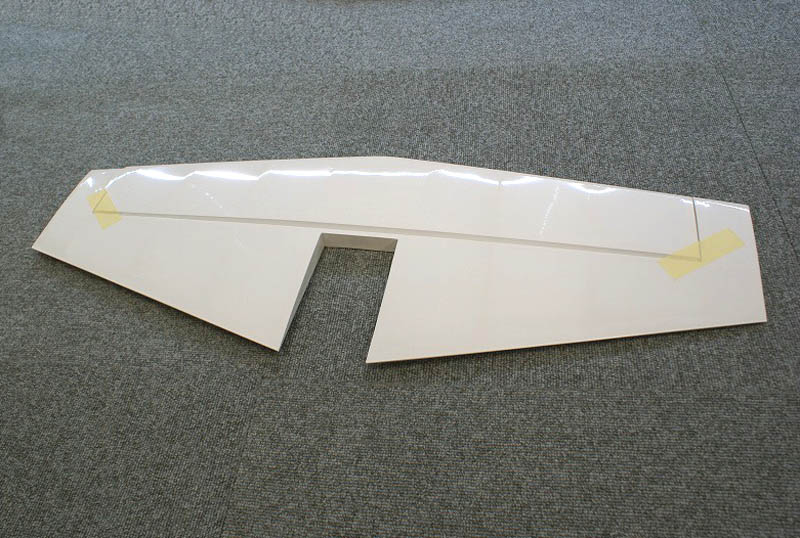

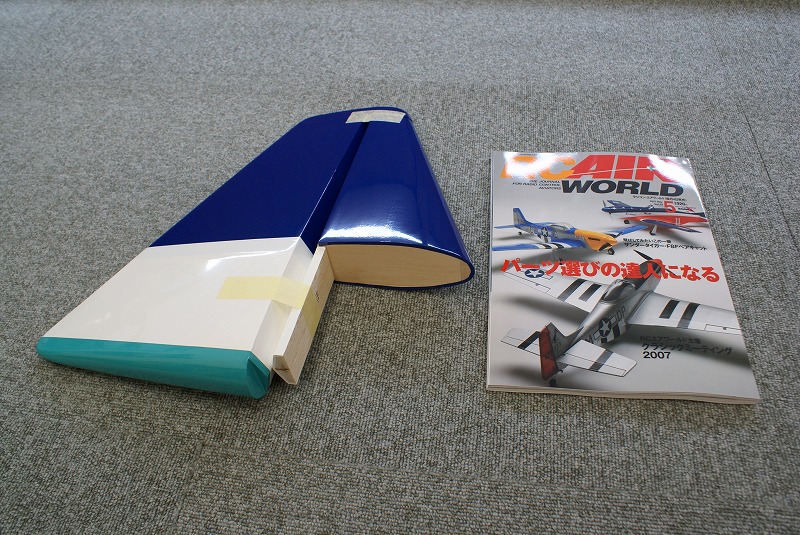

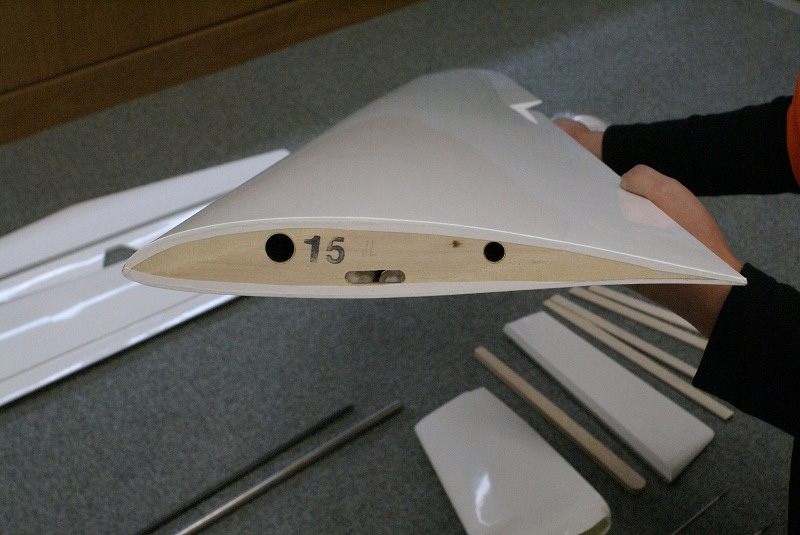

これは、主翼の翼端です。

これは、主翼の翼端です。

FRP成型された翼端をリブ型のバルサで取り付けるようになっています。

主翼は、一枚づつ丁寧に切り出されたリブで組まれ前後のプランクやリブキャップも隙間無く丁寧に仕上げられています。

主翼は、一枚づつ丁寧に切り出されたリブで組まれ前後のプランクやリブキャップも隙間無く丁寧に仕上げられています。

レーザーカットの無い頃の職人技です。

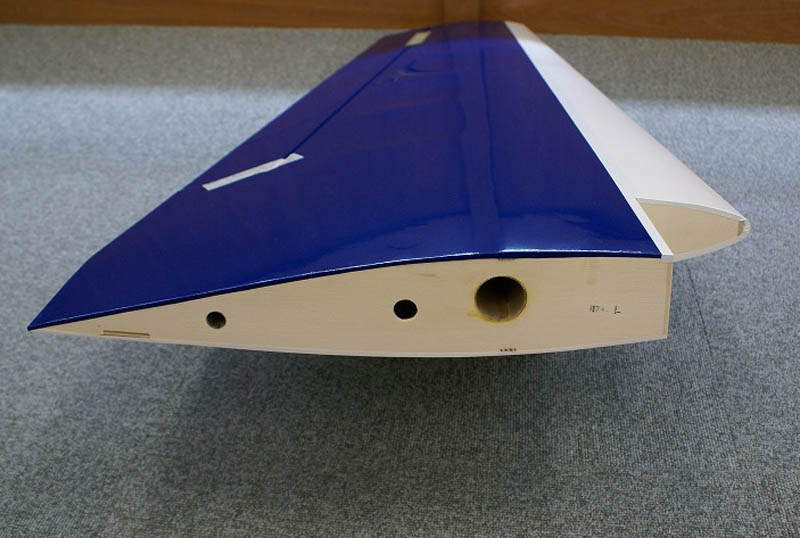

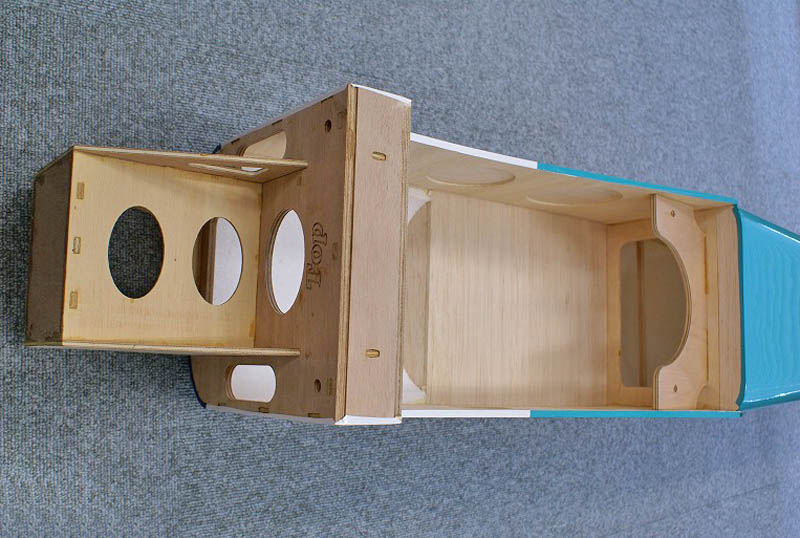

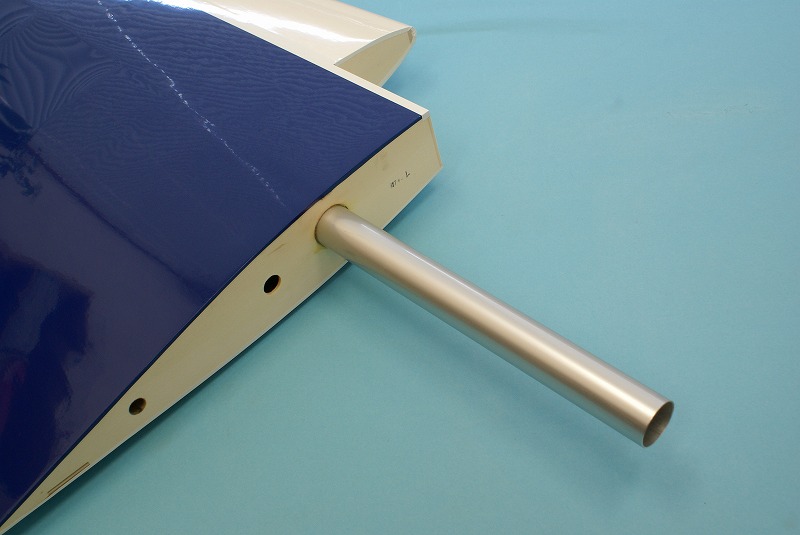

これは、主翼中央部とランディングギアの取付材のところです。

これは、主翼中央部とランディングギアの取付材のところです。

取付材は堅木にピアノ線が入る溝と穴が開けられその上からさらにバルサをプランクしてあります。

中央プランクにRをつけて切り出してあるのもこだわりの一つです。

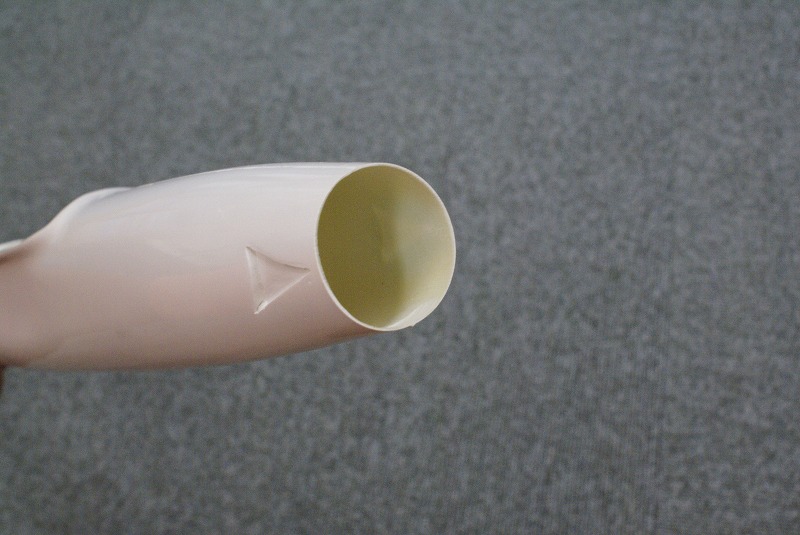

胴体や機首部分もトーラス独特の柔らかい曲線をブロック材とプランクで仕上げてあります。

胴体や機首部分もトーラス独特の柔らかい曲線をブロック材とプランクで仕上げてあります。

写真では、わかりにくいですが主翼留めのゴムを掛ける竹の丸材を通す穴もあけてあります。

これもオリジナルにこだわったところです。

メカ室は、当時のメカが大きかったので現在のメカなら十分の広さがあります。

メカ室は、当時のメカが大きかったので現在のメカなら十分の広さがあります。

また、非常に上質のバルサとベニアを使用しているので、とても軽量に仕上がっています。

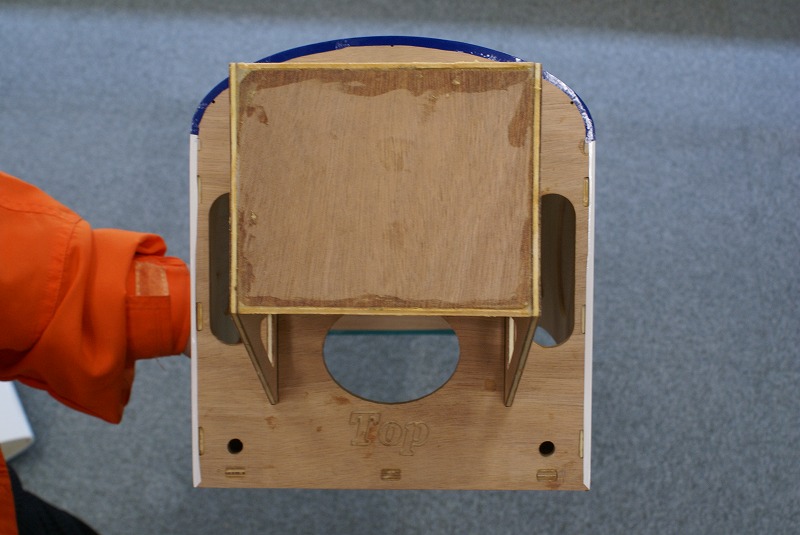

水平尾翼の取り付け部分は、水平尾翼が、平板ではなく翼型をしているので、それにあわせて加工されています。

水平尾翼の取り付け部分は、水平尾翼が、平板ではなく翼型をしているので、それにあわせて加工されています。

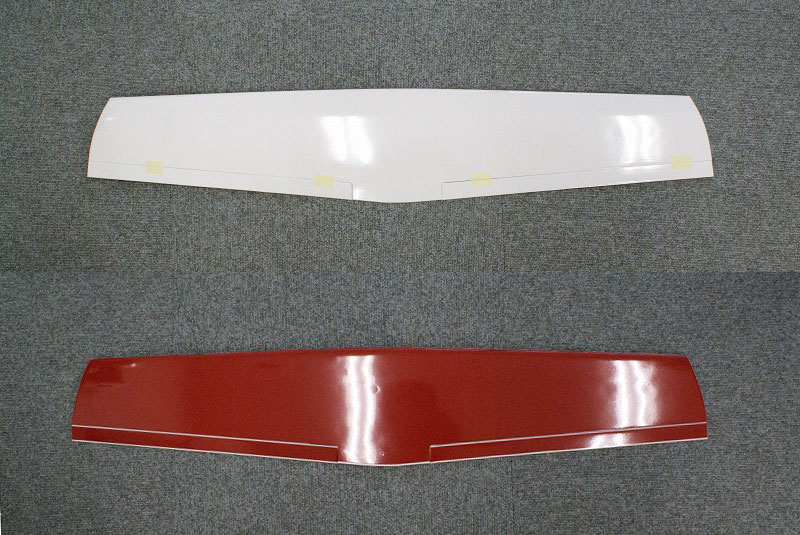

水平尾翼は、中央部分の翼型リブと斜めに配置されたリブで構成されその上下のバルサ材で翼型になるように製作されています。

水平尾翼は、中央部分の翼型リブと斜めに配置されたリブで構成されその上下のバルサ材で翼型になるように製作されています。

写真に無いですが、エレベーター・エルロン材もキッチリとした加工がされています。

キャノピーもオリジナル通りに真空成型されたエンビ製のものになっています。

キャノピーもオリジナル通りに真空成型されたエンビ製のものになっています。

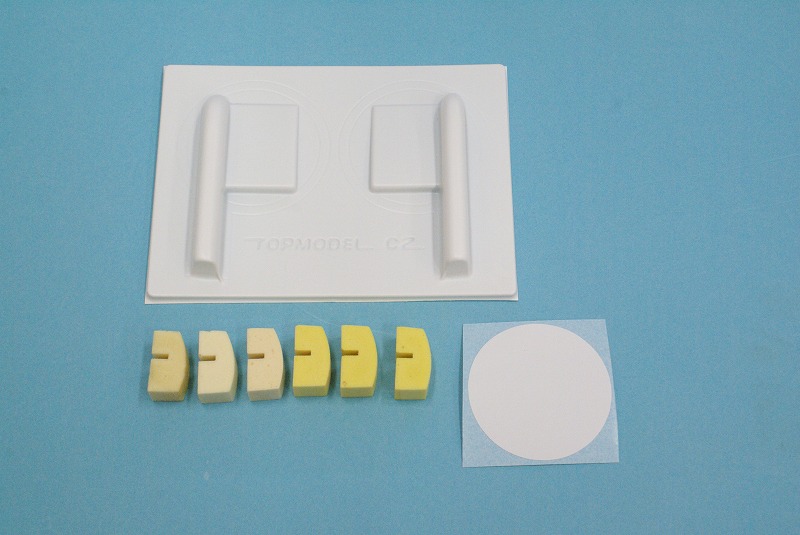

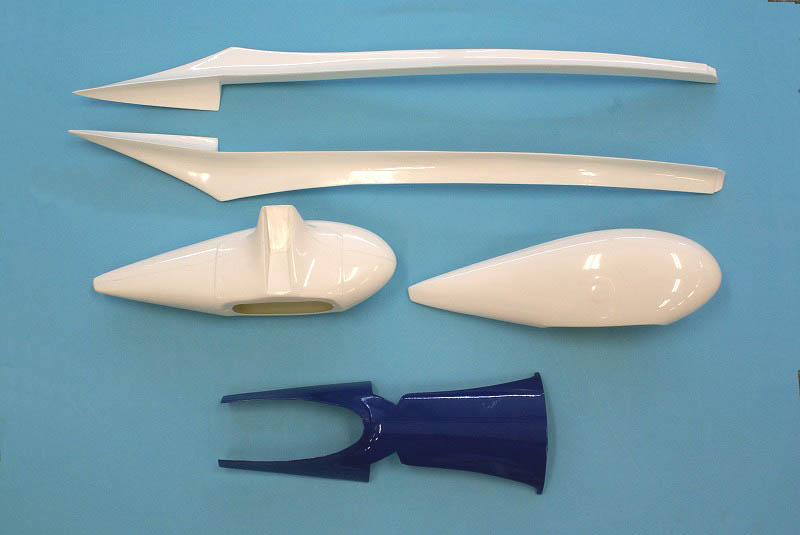

シンプルなメインギアと珍しいホーク型のノーズギアもオリジナルにこだわったところです。

シンプルなメインギアと珍しいホーク型のノーズギアもオリジナルにこだわったところです。

この往年の名機で、ゴールデンエイジやクラシックミーティングに参加してみては、いかがですか?

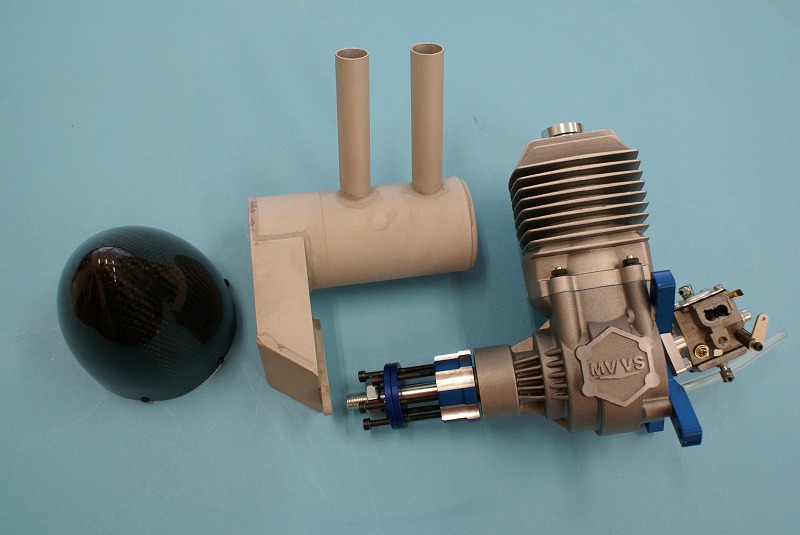

当時のクラシックエンジンを飛ばしてみるのも、現在の4Cエンジンで飛ばすのも良いかもしれません。

現在の4Cエンジンなら50クラスがジャストフィットするようです。

こんな、ビンテージな機体を当時のように絹張りドープ仕上げで仕上げてみては、いかがでしょうか・・・