電動スポーツアクロ機「RIO 1.25m ARF」を紹介します。

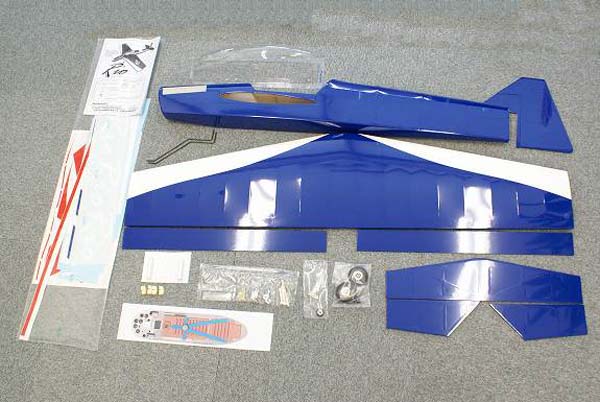

本機は、エンジン機なら2C25クラスの大きさの機体になります。 綺麗に仕上げられた機体とパーツ等がコンパクトにまとめてパッケージされています。

綺麗に仕上げられた機体とパーツ等がコンパクトにまとめてパッケージされています。

完成機体からタイヤ・リンゲージパーツ・デカールまで基本的なものは、パッケージされています。

完成機体からタイヤ・リンゲージパーツ・デカールまで基本的なものは、パッケージされています。

胴体はバルサとベニアを効率よく使い分け強度と軽さを両立しています。

胴体はバルサとベニアを効率よく使い分け強度と軽さを両立しています。

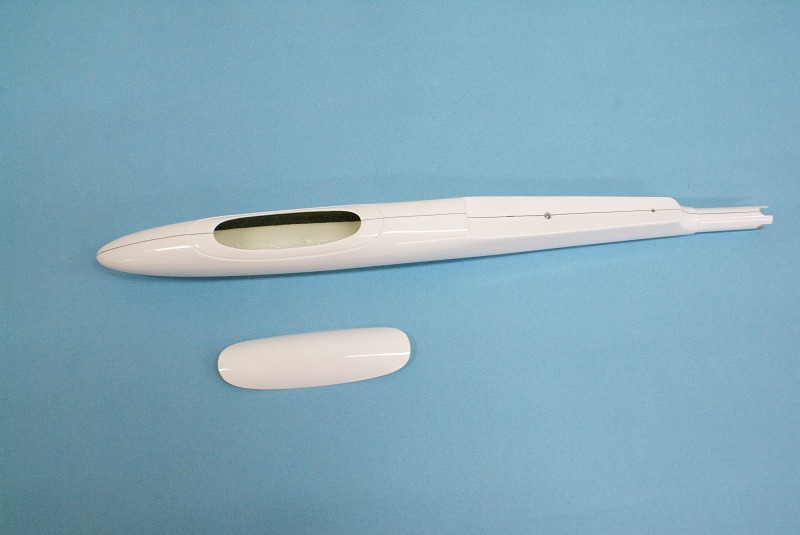

主翼が中翼タイプのため、機首からコクピットの部分が大きく開けられるようになっています。

メカ積みや、バッテリー交換などが機体を裏返すことなく行えます。

胴体の後側はバルサのトラス構造にフィルムが貼られて非常に軽量化された作りになっています。

胴体の後側はバルサのトラス構造にフィルムが貼られて非常に軽量化された作りになっています。

冷却用の空気穴も加工済になっていてその部分を覆っているフィルムを切取るだけになっています。

モーターマウントは、ベニア製で機体に接着済なので、フロントマウントのモーターを取付けるだけになっています。

モーターマウントは、ベニア製で機体に接着済なので、フロントマウントのモーターを取付けるだけになっています。

当社のCool-Spinシリーズなら、「C3223-1200」がお勧めになります。

バッテリーは、「Hot-Lips 3s1p3200/3s1p4000」がお勧めになります。

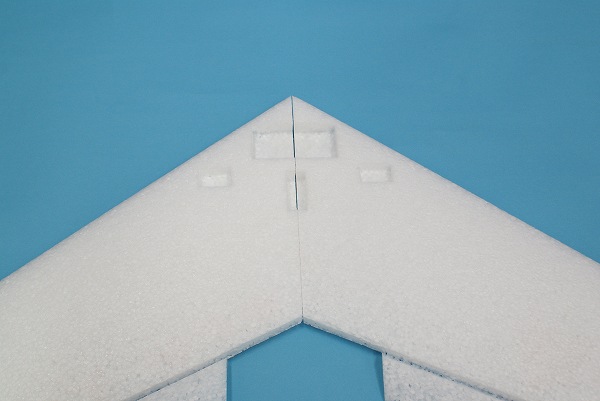

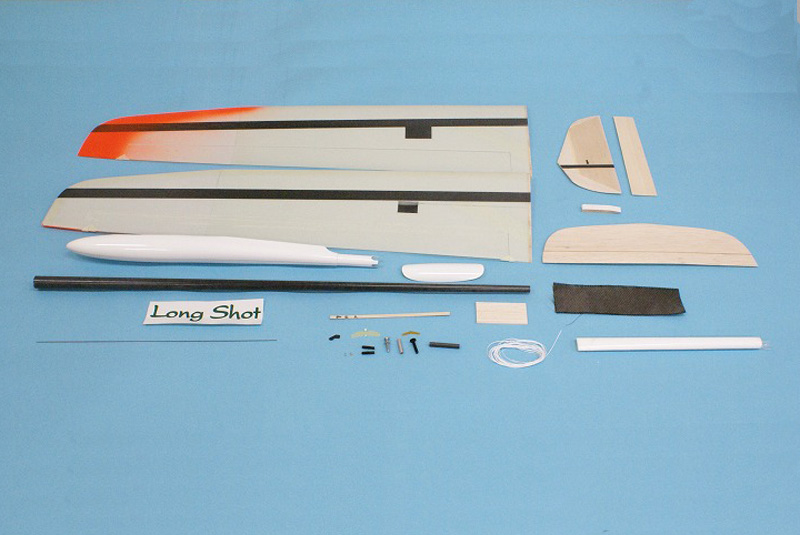

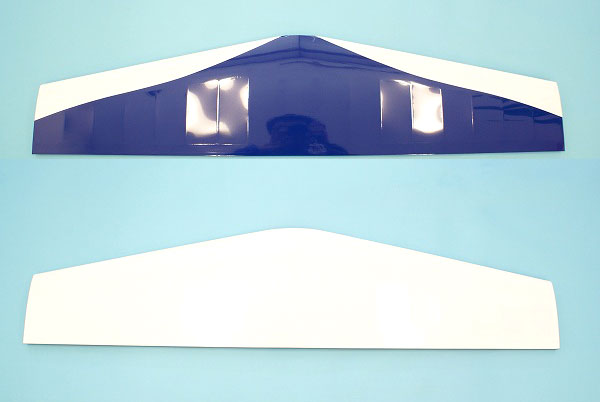

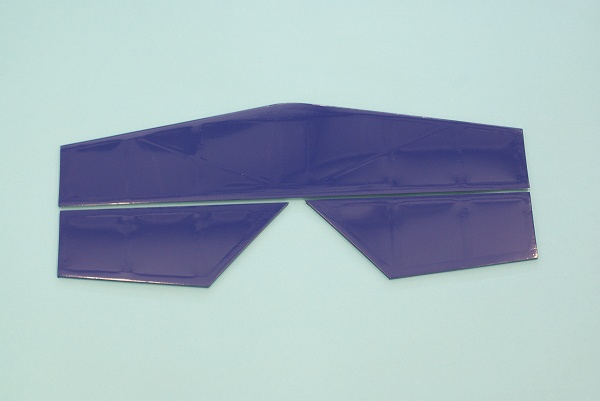

主翼は、バルサリブ組みオラカバ仕上げで1枚もので仕上げられているので左右の翼をつなぐ作業も歪のない翼になっています。

主翼は、バルサリブ組みオラカバ仕上げで1枚もので仕上げられているので左右の翼をつなぐ作業も歪のない翼になっています。

写真下は、裏面で、白一色のオラカバで貼られています。

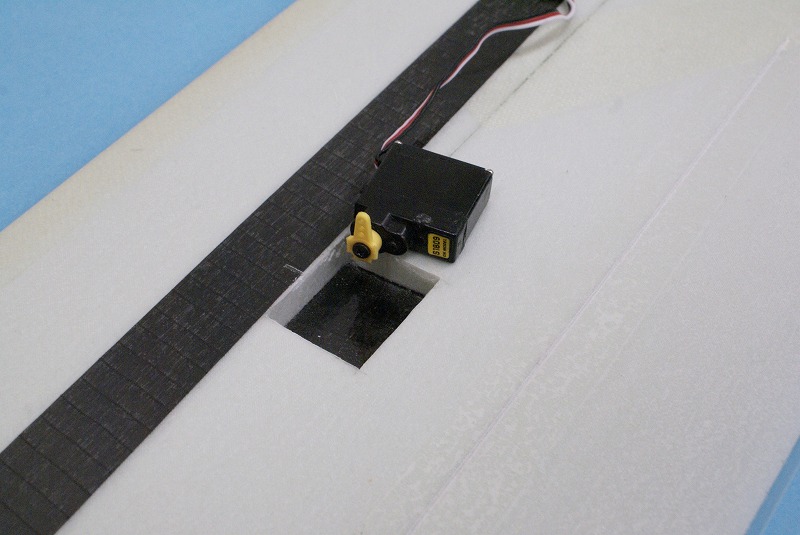

サーボを取付ける部分もフィルムを切取るだけになっています。

主翼の翼型は、NACA64A010になっていて、薄翼になっています。

主翼の翼型は、NACA64A010になっていて、薄翼になっています。

スピードに乗った飛行も出来そうです。

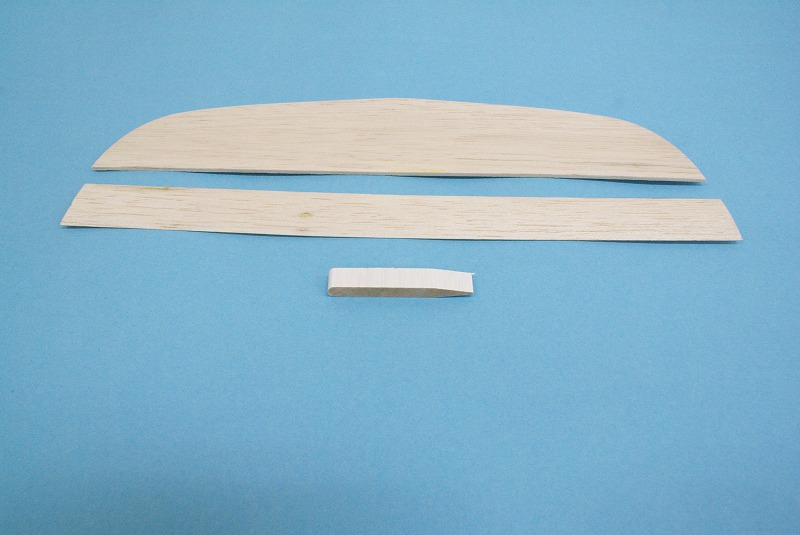

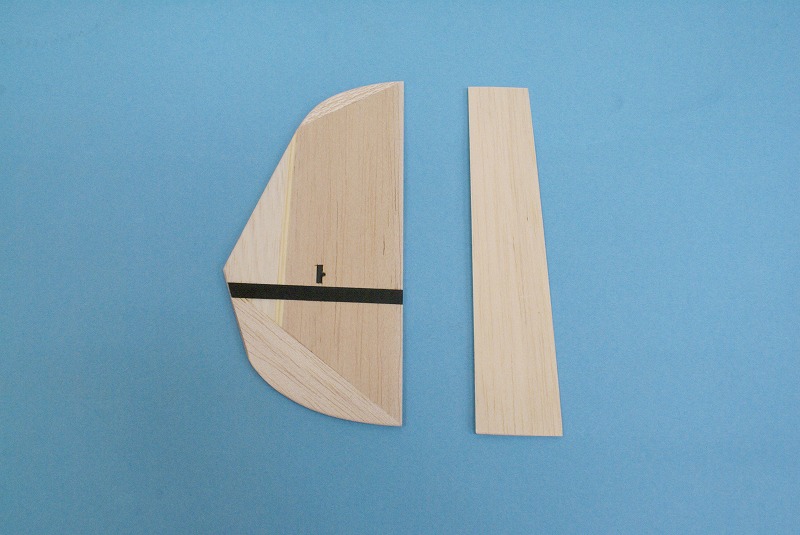

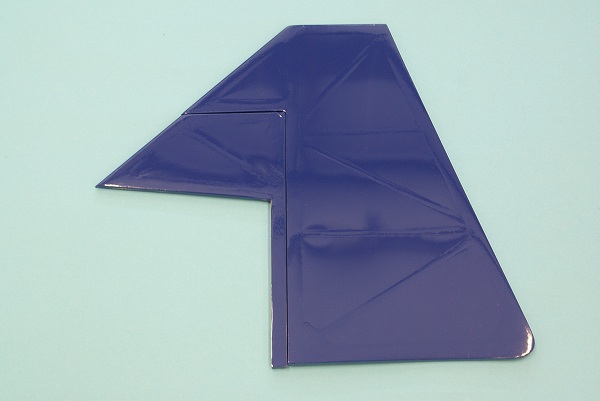

水平尾翼もバルサリブ組みで、エレベーターも面積の大きめになっています。

水平尾翼もバルサリブ組みで、エレベーターも面積の大きめになっています。

3Dアクロも意識したものになっています。

垂直尾翼もリブ組みでほとんどラダーになっていてこれも3D性能を高めたものです。

垂直尾翼もリブ組みでほとんどラダーになっていてこれも3D性能を高めたものです。

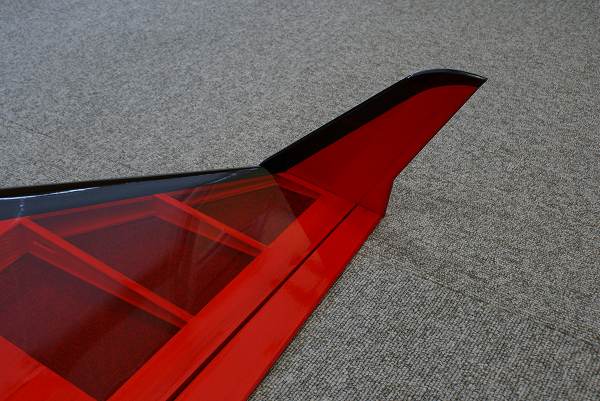

エルロンもフルスパンの幅広で、フィルムは主翼の色に合わせて貼り分けされています。

エルロンもフルスパンの幅広で、フィルムは主翼の色に合わせて貼り分けされています。

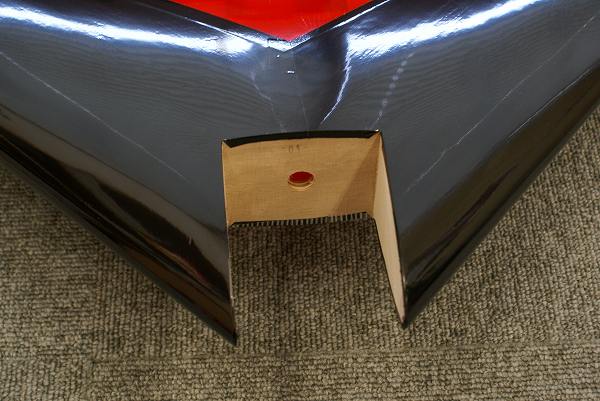

ヒンジ部分は、ヒンジテープを使用してとめるように斜めにカット加工されています。

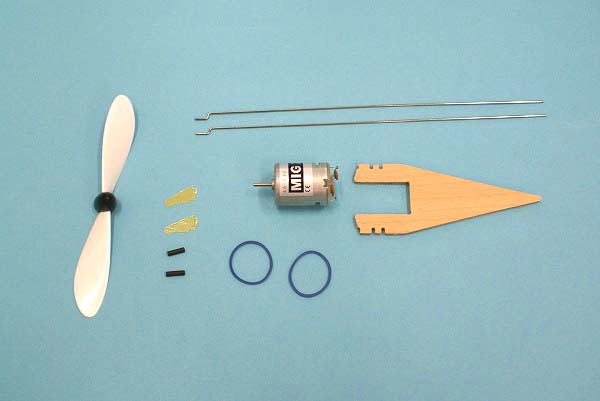

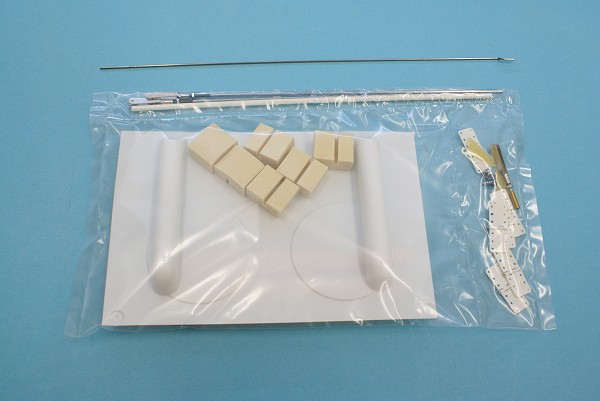

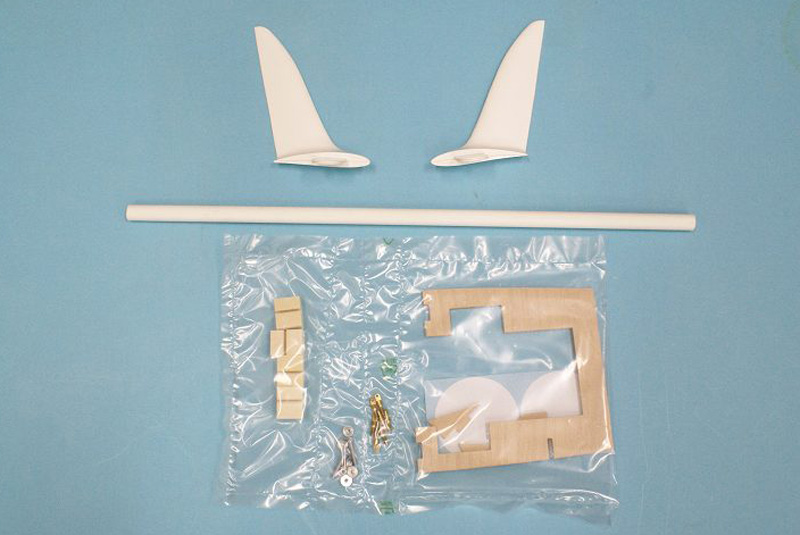

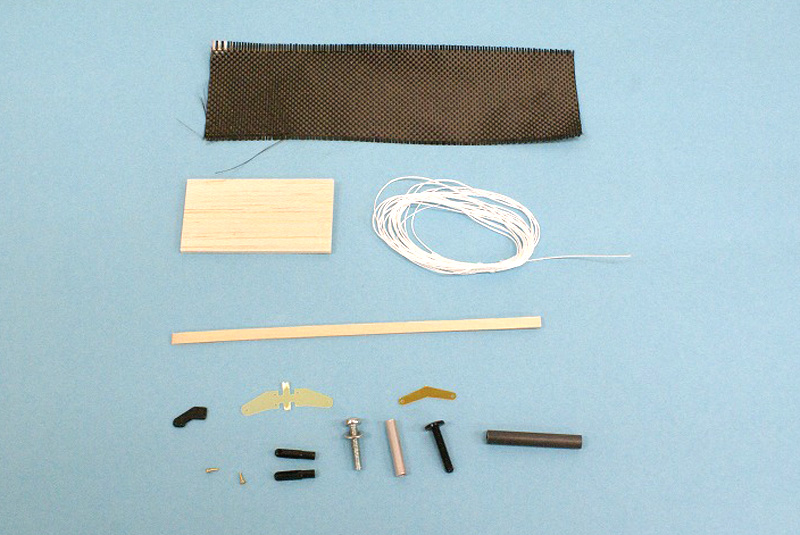

付属パーツは、メインタイヤ・尾輪セット・サーボマウント・サーボカバー・リンゲージロッド・クレビス・ホーン・その他ビス類など細かなものまで入っています。

付属パーツは、メインタイヤ・尾輪セット・サーボマウント・サーボカバー・リンゲージロッド・クレビス・ホーン・その他ビス類など細かなものまで入っています。

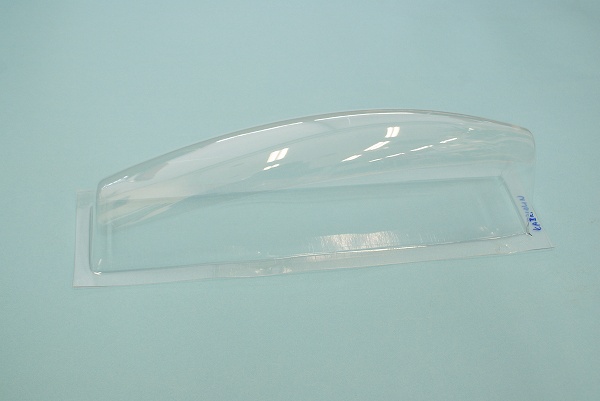

キャノピーは、「KABRIOLIN1.40m」同じパーツを使用しているようで、罫書き線でカットすると大きいので、一度罫書き線でカットして現物にあわせてサイズを決めてカットしたほうがよさそうです。

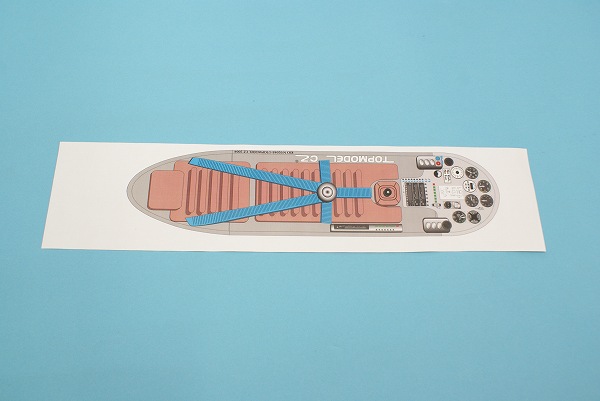

キャノピーは、「KABRIOLIN1.40m」同じパーツを使用しているようで、罫書き線でカットすると大きいので、一度罫書き線でカットして現物にあわせてサイズを決めてカットしたほうがよさそうです。 TOPMODEL製の機体のお洒落なのは、コクピットが印刷されてシートがはいっていて、これを貼って雰囲気をだしています。

TOPMODEL製の機体のお洒落なのは、コクピットが印刷されてシートがはいっていて、これを貼って雰囲気をだしています。

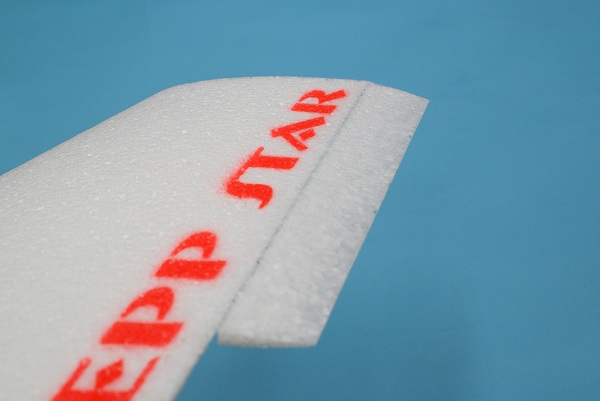

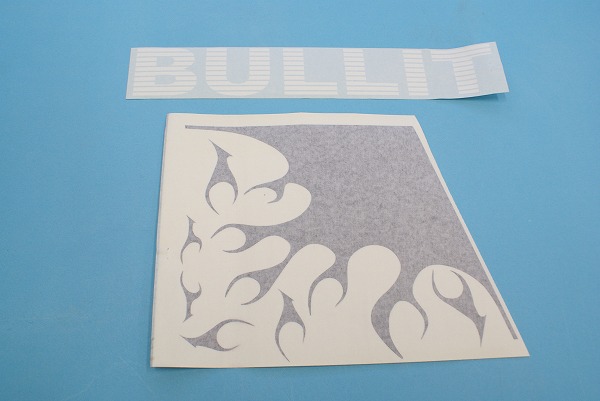

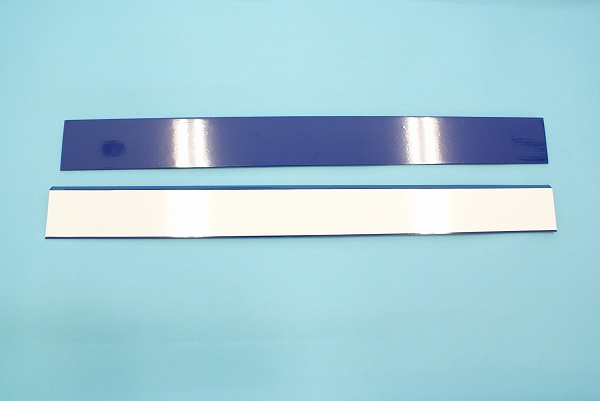

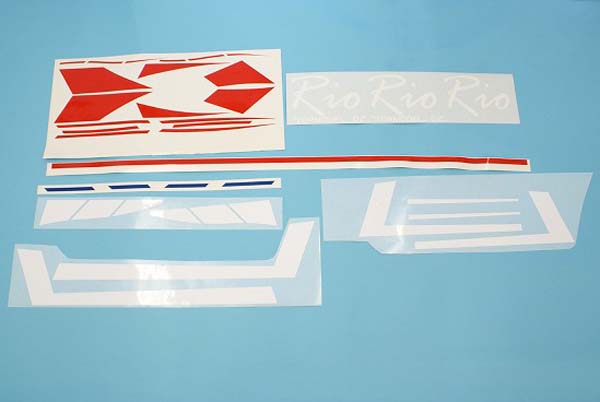

デカールは、カッティングシートをそれぞれの部分に合わせてカットしたものが、入っていて、パッケージ写真や説明書を参考に貼るとデザイン通りにカラーリングできるようになっています。

デカールは、カッティングシートをそれぞれの部分に合わせてカットしたものが、入っていて、パッケージ写真や説明書を参考に貼るとデザイン通りにカラーリングできるようになっています。

日本のキットの場合、透明シートに印刷されてものを、カットして貼ることが多いのですが、カットする手間が無いのがありがたいですね。

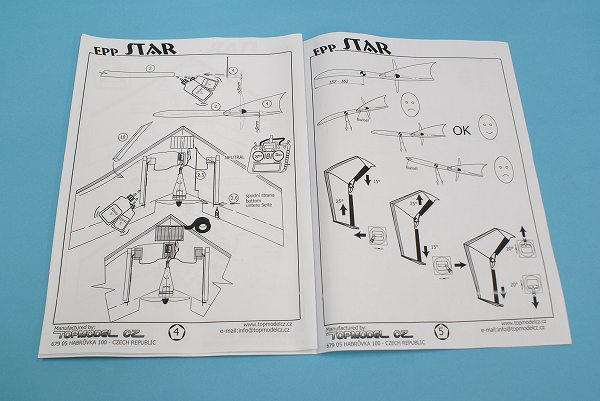

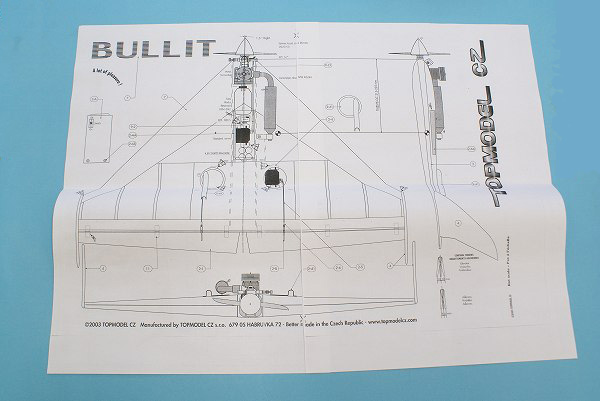

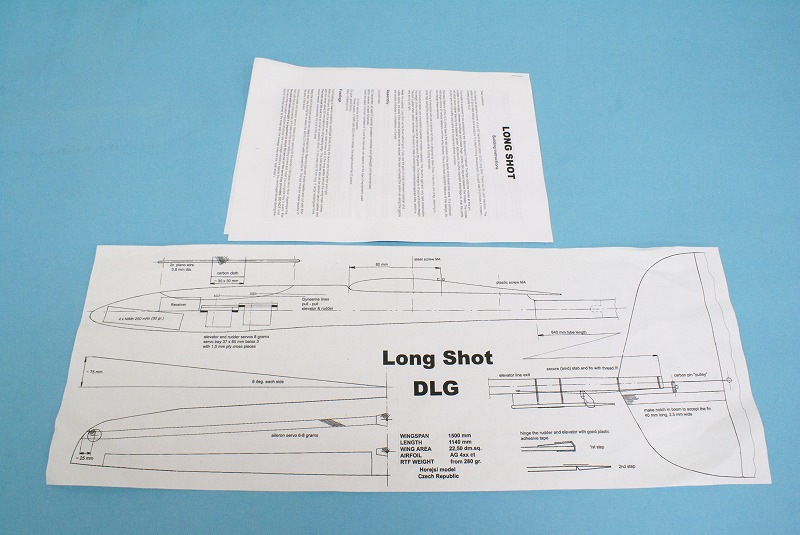

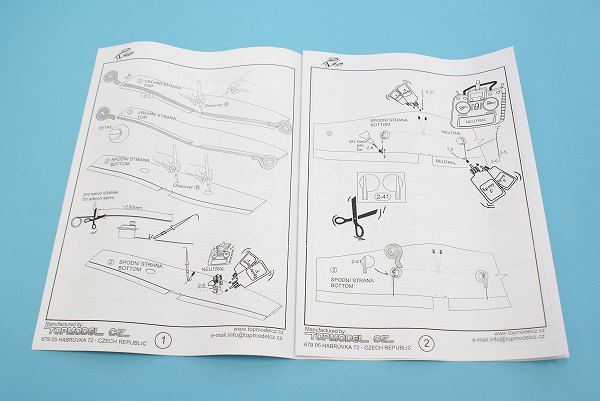

説明書は、ほとんどイラストになっているので、わかりやすくなっています。

説明書は、ほとんどイラストになっているので、わかりやすくなっています。

文書は、チェコ語になっていますが、読めなくても大丈夫です。

ヨーロッパの完成機は、フィルムの仕上がりなどは、中国製の安価なものと比べ物にならないぐらいに丁寧にしあげられています。