箱開けシリーズ、今回はOK模型の30ccガソリン機「V-proスペースウォーカー」を取り上げます。

実機は手作りの軽飛行機、いわゆるホームビルト機で、模型の世界ではノンビリフライト派のマニアに人気のスケール機としてよく取り上げられている機体です。このOK模型の機体は実機の1/4スケールモデルになっています。

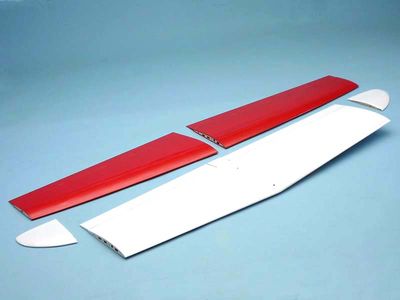

飛行性能は低翼機ながら大き目の矩形翼を採用していますので、低翼面荷重を利してゆっくりフライトを楽しむことが出来ます。更に、キットには上の写真で見えるように、実機にないフラップを装備することで更に低速性能を向上させていますので、低速性能を生かしたスケール飛行を楽しむことが出来ます。

さすがにガソリン30ccクラスともなると、箱はかなりのボリュームで、中にはびっしりとパーツが詰まっています。

箱を開けると大きなステッカーや尾翼が目に入りますが、まずは主翼のご紹介から始めましょう。

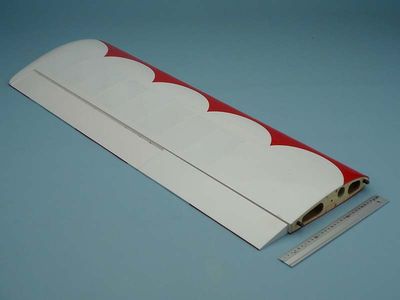

まずは主翼の上面(オモテ面)です。

右の定規は30cmのものですから、翼弦は30cm以上あります。

エルロンとフラップが後縁についていますが、工場出荷状態ではテープで仮止めしてあるだけでヒンジで止り付けられているわけではありません。

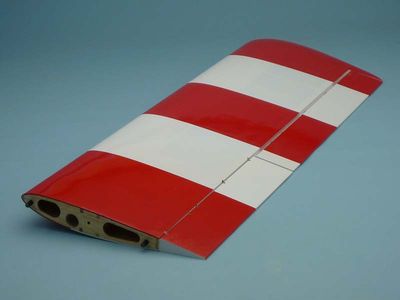

こちらが下面(裏面)です。

上面とはがらりと変わって大胆な赤白のストライプにして視認性を高めています。

このカラーリングについてメーカーに聞いたところ、スケール機とは言うものの実在する特定の機体をモデルにしたものではないという事です。

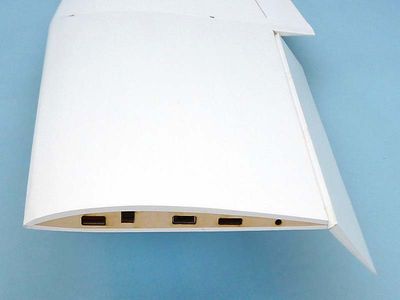

主翼付け根を見たところです。ご覧のような半対象翼型で、バルサリブに桧のスパー、前後縁と中央部はバルサプランクという、軽量化を主眼にした一般的なスポーツ機と同様の構造です。

前縁寄りにある真円の大きな穴は、ジュラルミンパイプの主翼カンザシが入る穴です。

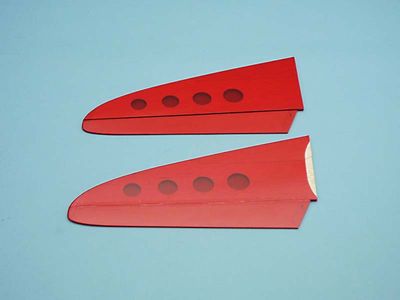

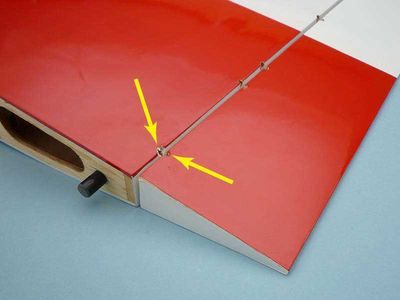

ここで、本機の特徴であるフラップ部分をもう少し詳しく見ることにします。

定規の右上に見えるのがフラップで、スパンが30cm以上ありますね。

さらに、その取付方法が少し変わっています。下写真をご覧ください。

主翼のフラップ部分を裏返したところです。

写真の矢印で示したところにピンヒンジを取り付ける穴があけられています。

同時に、主翼の後縁とフラップの前縁が隙間なくぴったりついていることに注目です。

普通は動翼側の前縁をクサビ型や斜めに削ってあるものですよね。

でも、実機に無いフラップですから、その継ぎ目を見えにくくするための細かい心配りここにあるんです。

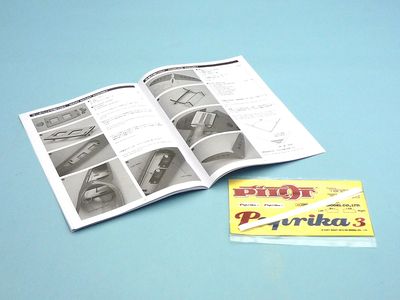

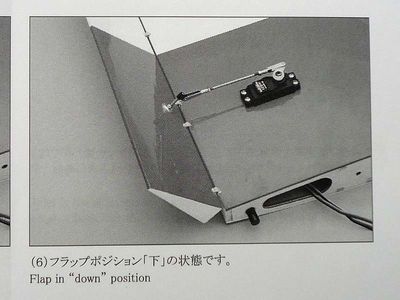

ではどんな風にヒンジを取り付けるかを説明書でご覧ください。

ヒンジはピンヒンジを使い、斜めに差し込んで使います。そうすることでヒンジの支点jが主翼とフラップの継ぎ目の下側になるわけです。こうしてヒンジの取り付け位置を工夫することで、フラップを下に大きく下げることが出来ると共に、上に引きあげた時は主翼の後縁とフラップの前縁がピッタリとくっつき、フラップ取付部のヒンジラインの隙間が目立たないように考えられているんですね。

次回は胴体を中心に見てゆきます。

楽しみにお待ちください。