発売が待たれていたOK模型の「アイランドブリーズ スプラッシュ」ですが、先日やっとメーカーから出荷されました。

ところが当店への入荷数(割当数)がごく少数でしたので、ショップに掲載するや、あっという間に売り切れてしまいました。

お待ち頂いていながら手に入らなかったお客様にはお詫びを申し上げます。

メーカーでは増産に励んでいるという事ですので、おいおい入荷してくると思います。申し訳ございませんが今しばらくお待ちください。

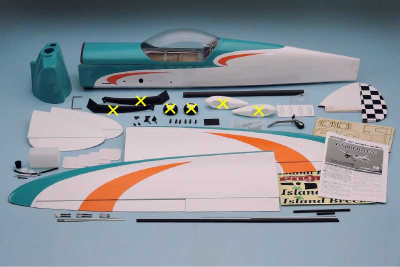

さて、今回はそのアイランドブリーズ スプラッシュ(以後「スプラッシュ」と省略)の箱開け紹介をさせていただきます。

今後購入を考えておられる皆さん、ぜひ参考になさってください。

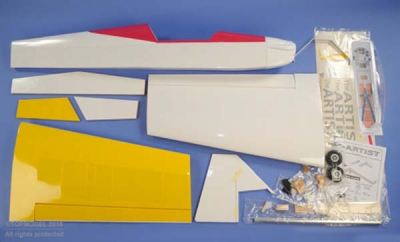

上写真は以前当ブログでご紹介させていただいた陸上型の「アイランドブリーズ」の構成パーツです。

水上機型のスプラッシュはベースとなるアイランドブリーズのメインギアの代わりにフロートがつく、と考えてよいみたいですので、写真で黄色いバツ印をつけたパーツがスプラッシュでは入っていなくて、かわりに、この後ご紹介するフロートのパーツが入るわけです。

細かいことですが、尾輪にバツ印が入っていないのに気が付かれたかたもおられると思います。でもこれは間違いではありません。さすがに尾輪のタイヤは使いませんが、ラダーと連動して尾輪を動かす仕組み(パーツ)をそのまま水中舵を動かすのに使うようになっているのでそのままなんです。

主翼、胴体などの共通部分については、以前のブログ

・アイランドブリーズ箱開け(1)

・アイランドブリーズ箱開け(2)

・アイランドブリーズ箱開け(3)

・アイランドブリーズ箱開け 番外編を見ていただくとして、今回はスプラッシュ独自のパーツを見てゆくことにさせていただきます。

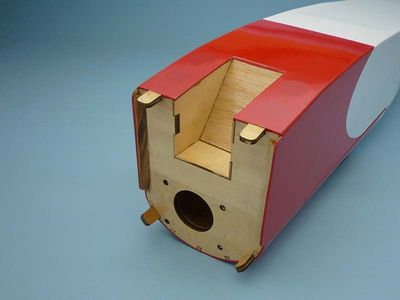

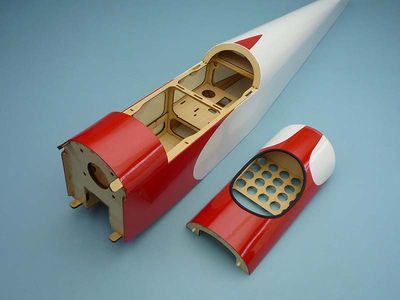

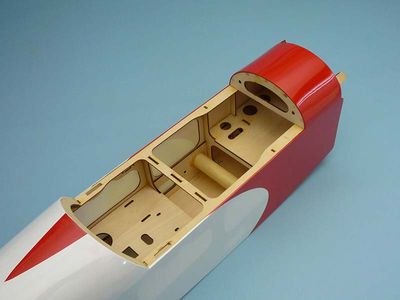

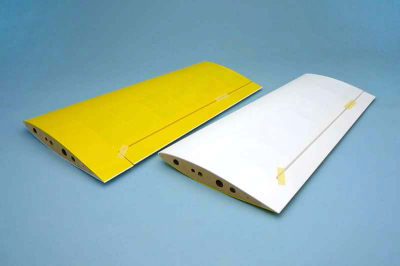

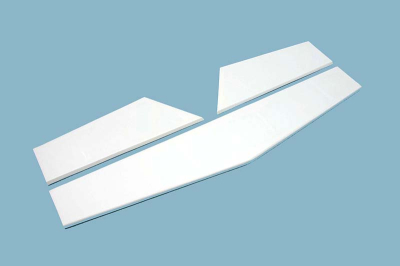

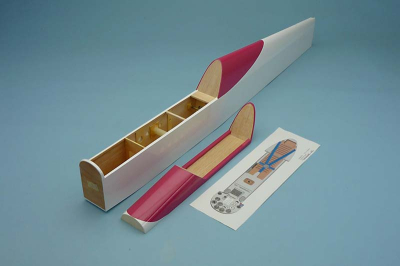

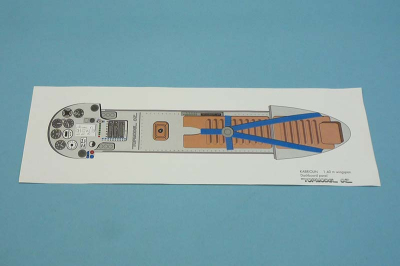

まずフロート本体です。

写真のように完全に出来上がっています。

外皮は少し固めの薄いプラスチックシート?のようで、先端や支柱取付部、ステップなど要所はABSプラスチックの成形品で補強されています。

でも、内部構造が気になりますよね?乱暴な着水でフロートが壊れた時などに浸水して沈んでしまう事は無いんでしょうか。

そこでOK模型さんに尋ねたところ、「内部はほぼフロートと同じ形の発泡スチロールのコアが詰まっています。ですから水の入る空間がほとんど無く、沈没する恐れは無いですよ」とのお返事をいただきました。

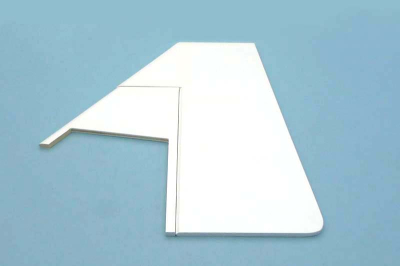

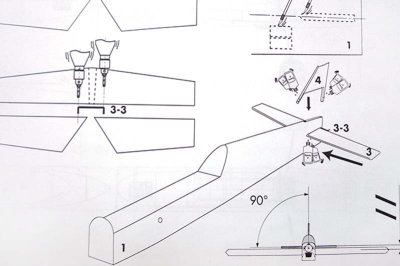

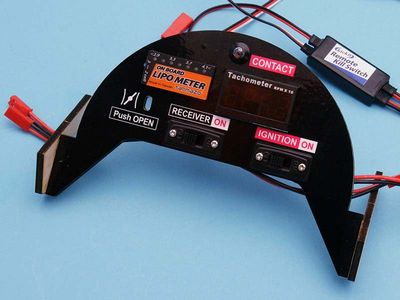

こちらはフロート支柱です。支柱と言ってもピアノ線ではなく、捩れや曲げに強いジュラルミン製の板で、胴体とフロートにはタッピングビスで固定します。

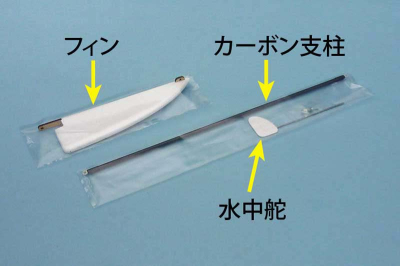

このほか、後部胴体に取り付けるフィンがあります。陸上機にフロートを付けて水上機にするとどうしても直進性が悪くなりますので、その対策としてほとんどの水上機(実機でも)はフィンをつけたり垂直尾翼を大きくしています。本機のフィンも同様の目的で、後部胴体の下面にタッピングビスで取り付けるようになっています。

その右のカーボン支柱は、左右のフロートを繋ぐもので滑走中や飛行中にフロートがバタつくのを防ぎます。

水中舵は最初に少し触れましたが、尾輪を動かすリンケージを利用してラダーと連動する様になっています。

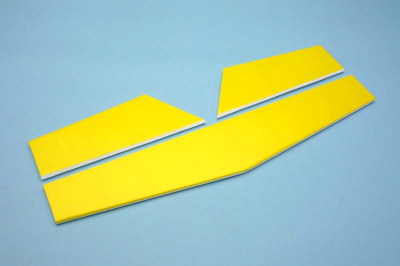

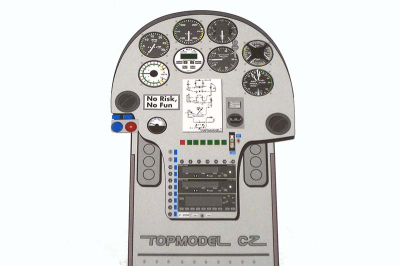

これは機体に貼るステッカーです。陸上型と同じものに「Splash」のロゴが追加されています。

どこに張っても良いですが、メーカーデモ機はフィンに貼っていますね。

ここまでスプラッシュのフロート関係パーツをザッと紹介させていただきました。

次回は水上機の命とも言えるフロート本体について、気になるポイントである接水面やステップの形状などをご紹介させていただきます。

![2-800] 2-800]](https://www.topmodel.co.jp/blog/wordpress/wp-content/uploads/2017/02/6a012877417bc2970c01b7c847a97e970b-400wi.jpg)