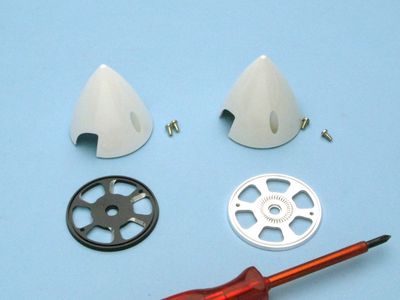

ロングセラーのABスピンナーには、57mmサイズにのみ、

「タイプR」という商品が存在します。

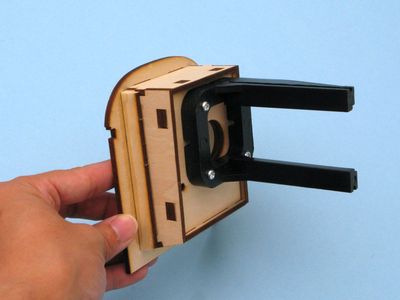

こちらがその、PILOT ABスピンナー タイプR 57mm 白。

同じサイズのABスピンナーPILOT ABスピンナー 57mm 白と比べても、

外観だけではバックプレートの色の違いでしか見分けがつきません。

そのバックプレートが、色以外にどう違うのか、見てみることにします。

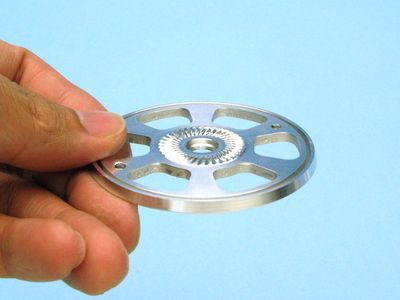

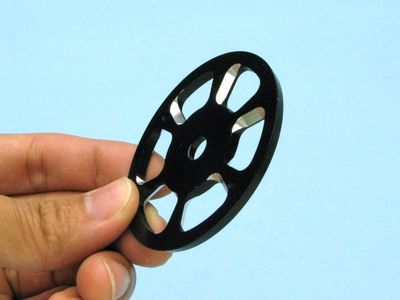

そして、タイプR。肉抜き部分が斜めに削られているのがお分かり頂けますか?

もちろん、裏面も削られています。

このバックプレートがスピンナーと一緒に回転し、ファンのような働きをして

エンジンやモーターに風を強制的に送り込むによって、

冷却効果が上がるというわけですね。

ただ、中央部分の滑り止め加工がタイプRにはありませんので、

滑り止めにPILOT グリップワッシャー Sなどを使用する必要があります。

では次回は、ABスピンナーそのものの特長をご紹介しようと思います。