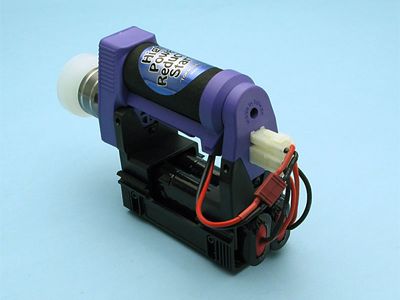

今回ご紹介するのは、

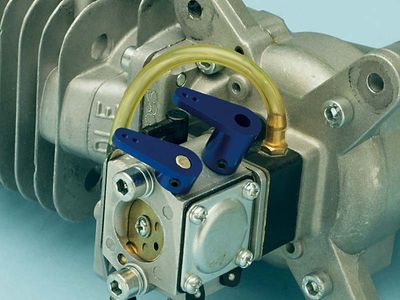

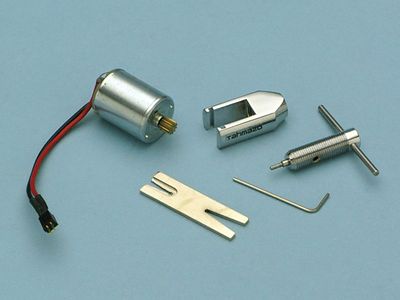

新発売のTOPMODEL ハイパワーリダクションスターター。

当店オリジナルのスターター第2弾です。

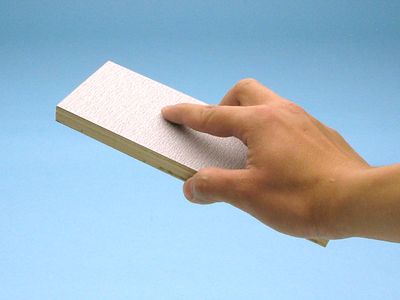

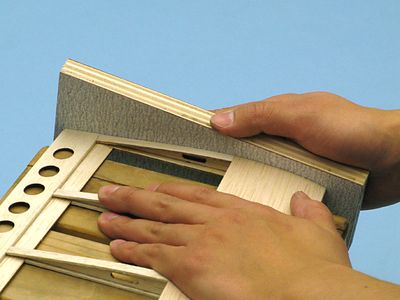

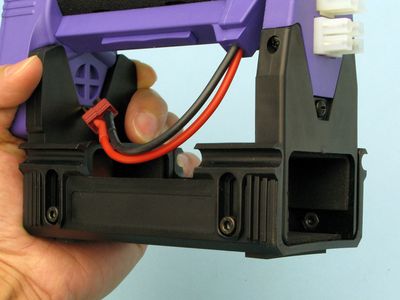

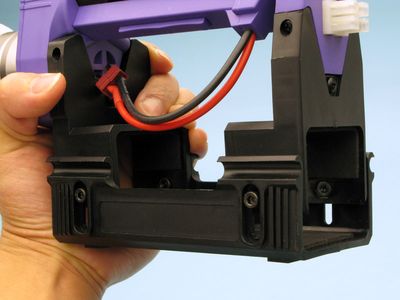

このバッテリーケース。

バッテリーケースにバッテリーを積むことができるので、コードレスのスターターとして使うことができるんです。

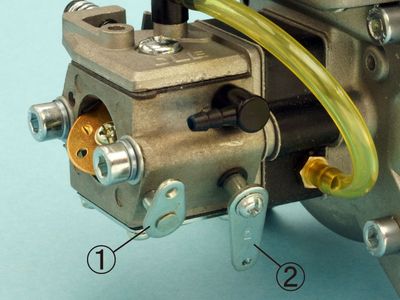

さらにこのスペースは、六角レンチ(3mm)でネジを緩めるだけで、

高さが31mm~46mmまで、簡単に調節可能になっています。(幅は約48mm)

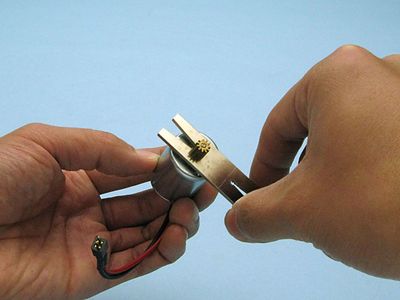

使用したいパワーに応じて、色々なバッテリーが使用可能になっているんです。

18Vまで対応しているので、4セルリポバッテリーも使えます。

当店オリジナルのTLB 14.8V4400mAhも、バッテリーケースにちゃんと入りますよ。

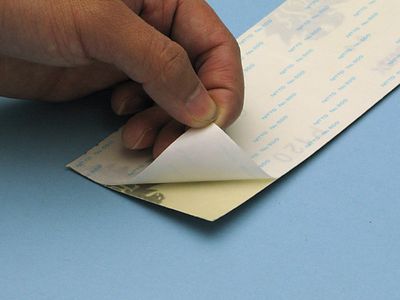

RCカー用の7.2VNixxバッテリーパックを2本直列で繋いでみました。

ピッタリ入ります。

このスペースは前後方向に仕切りがされていませんので、

バッテリーが多少長くても問題なく積むことができます。

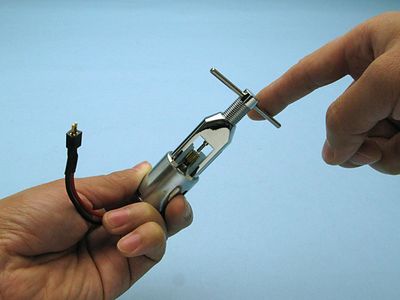

また、ワニ口クリップ(コード、コネクター付き)が入っていますので、バッテリーがあがってしまい使えない場合でも、12Vの鉛バッテリーが使えて安心です。

サッと使える、便利なスターターですよ。