当初2回で完結する予定のPILOT レインジャー137の箱開け、予定を変更して今回は延長戦?の3回目となります。

今回メインでご紹介させていただきますのは、レインジャー137のウリの一つ、というか特徴の一つである「翼端スラット」です。

スラットの効用などは前回説明させて頂いていますので、今回はスラットの構造を中心に少し詳しく説明させて頂きます。

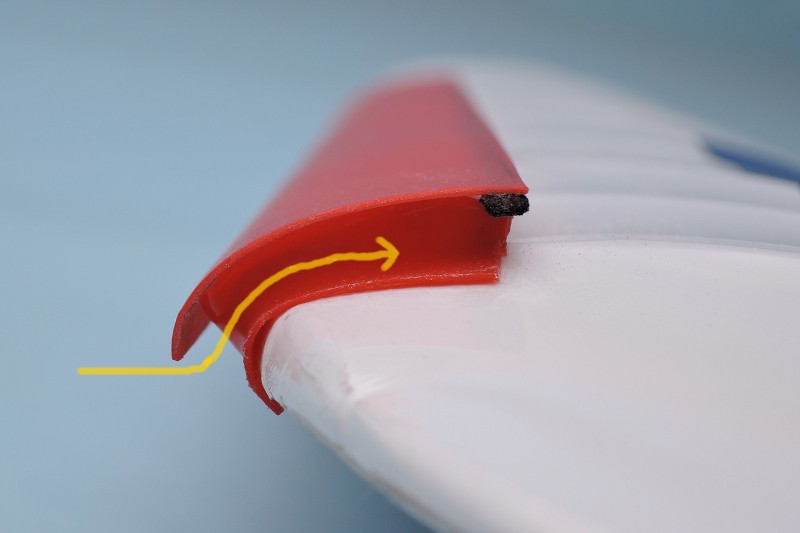

まずおさらいですが、黄色の矢印で示した赤いパーツがスラットです。

まずおさらいですが、黄色の矢印で示した赤いパーツがスラットです。

大きさは、主翼のスパン1370mm、片翼685mmに対して325mmと約半分の長さがあります。

前にも述べましたが、スラットはあらかじめ工場で取り付けされています。

その理由ですが、取付位置と取付角度が結構シビアで、それらが狂うと本来の性能を発揮できないばかりか大きなクセが出る原因にもなるので、工場で治具を使って正確に取り付けておく事にしたそうです。

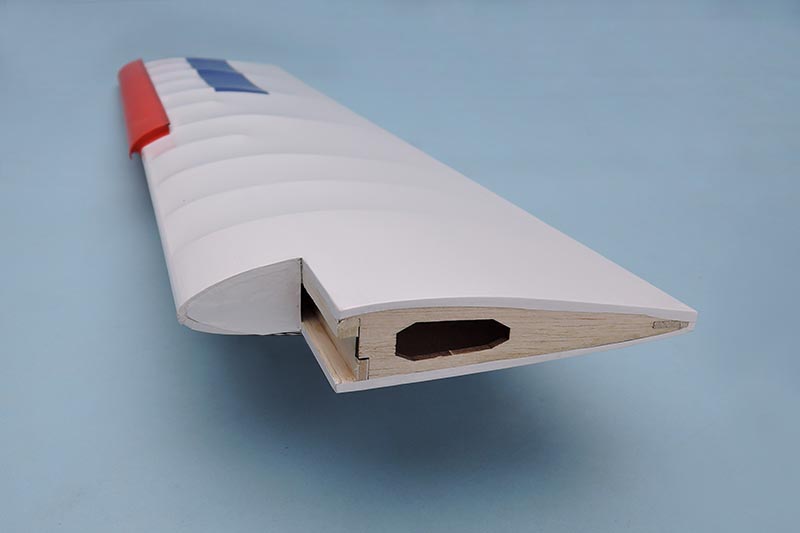

翼端側から見たところです。

翼端側から見たところです。

スラットの前縁は主翼下面には回り込まず、上面は前縁に約30mmかぶさっています。

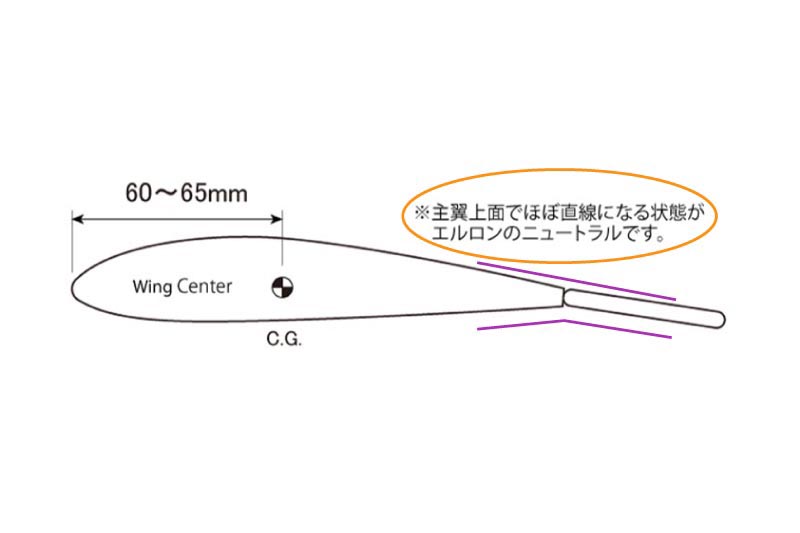

真横から見たところです。

真横から見たところです。

取り付け部材があるので主翼表面との隙間が判りにくいですが、黄色の線が空気の流れになります(手書きの見苦しいラインですみません(-_-;)実際の空気はもっとスムースに流れるはずです)

主翼の迎え角が増した時、主翼前縁から主翼の上面に流れる空気の一部をスラット内部を通して後部から出すことで主翼上面から空気が剥がれるのを軽減し、失速に入るのを遅らせるという仕組みなんです。

スラットの前縁部を下から見たところです。

スラットの前縁部を下から見たところです。

ここのスラットと主翼とのすき間が空気の入り口となります。

後ろから見るとこんな感じです。

後ろから見るとこんな感じです。

前縁から入った空気がここから出るのですが、スラットと主翼上面の間を通り抜ける時、空気は高速で流れるため内部が負圧となり、プラスチック製のスラットが主翼に張り付いてしまって機能を果たせなくなる場合があるそうです。

これを防ぐために、写真で黒く見えているカーボン材を貼ってスラットの剛性を増していると言う事です。

いろいろと苦労があるものですね。

これでレインジャー137の注目アイテム、スラットの解説は以上です。

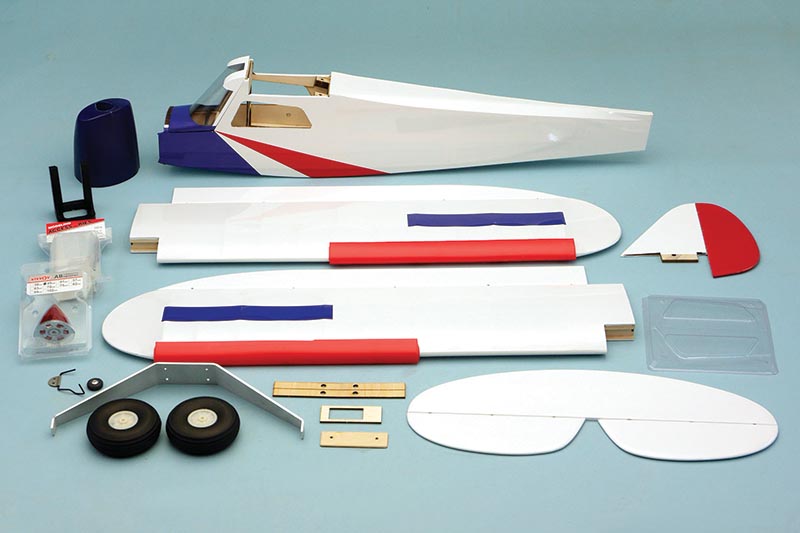

引きつづき、まだご紹介していない尾翼を見ていただきましょう。

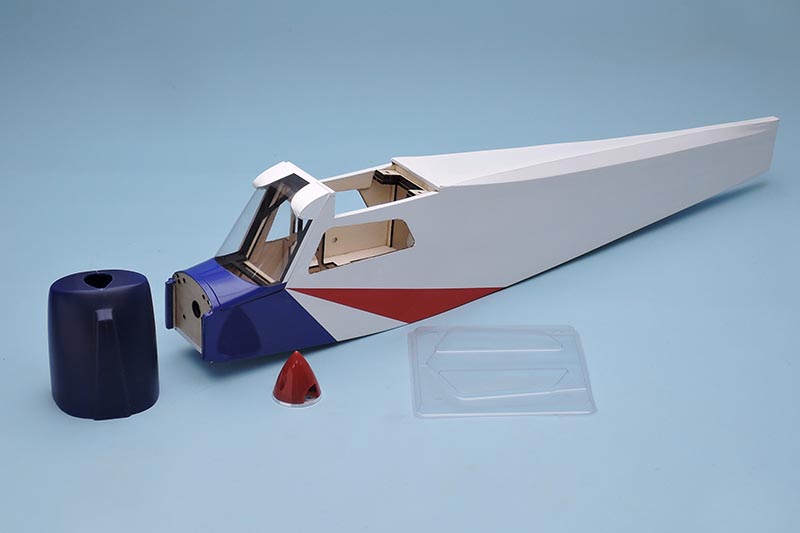

まず、垂直尾翼と尾輪パーツです。

まず、垂直尾翼と尾輪パーツです。

ラダーは3本のピンヒンジで取り付けられています。

尾輪はラダーに連動して左右に動きます。

水平安定板とエレベーターです。

水平安定板とエレベーターです。

エレベーターはコの字のピアノ線で連結する形式です。

レインジャー137のエレベーターはフラッペロンの動きとミキシングして、フラップ下げ時の頭上げを防ぐ必要がありますが、そのあたりのミキシング量などは抜かりなく説明書に書かれていますので安心して下さい。

レインジャー137の大きなロゴが入ったステッカーシートも付属しています。下の黒い四角いステッカーは主翼中央、キャビン部分の天窓です。

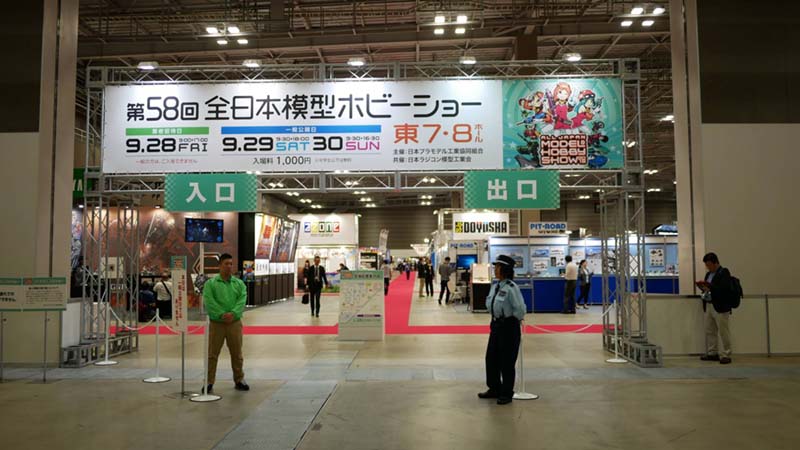

ここでお知らせです。

これまで、3回にわたって解説してきましたレインジャー137、当店では長らく品切れ状態となっていましたが、本日少数入荷しました。

お待ちのお客様はこちらからご注文下さい。(申し訳ありませんが、今回も在庫限り、先着順となっております)