前回はラジコン、プラモデルを含めた全日本模型ホビーショー会場全体のブースを早回りしたレポートをさせていただきましたが、今回はラジコン関連ブースで店主が気になったアイテムの紹介をさせていただきます。

といっても、トイラジなどを除く、モデラー向けラジコンを扱う会社の出店数は(会場の中での比率ですが)残念ながら非常に少なく、さらに飛行機中心の当店に関係するものに絞るとさらに品数が限られてきます。

何とも少し寂しい限りですが、とりあえず気になった商品の紹介をさせていただきます。

まずは、今回も積極的に飛行機の新製品を出してきたOK模型からです。

こちらは複葉スポーツ機「ミッション60」、ARF完成機です。

複葉機というとまず頭に浮かぶのがスケール機ですが、構造が複雑で飛ばすのも難しいということで敬遠される方も多いと聞きます。

でもこのミッションはスポーツ機として設計されていますので、飛ばして楽しく、メンテや運搬も楽な、中・上級モデラー向けの機体に仕上げてあるという事です。

2C-45、4C-60クラスの複葉スポーツ機はARFとしてはあまり出回っていないジャンルのモデルで、店主期待の商品です。

諸元を、会場の展示台の上にある名札?から転載させていただきました。

ミッション60 MISSION・60

全長:1260mm

全幅:1290mm

主翼面積:51.9d㎡

全備重量:2300~2400g

エンジン:2c45, 4c60

コントロール:AL(2),EV,RD,TH

次は同じくOK模型から発表された曲技、スポーツ機、ARFのキャバリエ クラシックです。

1970年代に一世を風靡したキャバリエ(現行バルサキットの「キャバリエ」とは別の機体です)を、創業60年を機に現代の技術、製法で復刻したものとの事です。

オリジナルモデルはバキュームフォーム(真空成型)工法のモデルでしたが、こちらは塗装済みFRP胴体にバルサリブ組み、フルプランク・フィルム貼り完成主尾翼という今風の構造で売り出されます。

展示機には後でご紹介するOS MAX-55AX-GP ゴールデンヘッドモデルが搭載されていますね。

メーカー発表の諸元です。

キャバリエ クラシック CAVALIER CLASSIC

全長:1250mm

全幅:1622mm

主翼面積:40.6d㎡

全備重量:2600~2800g

エンジン:OS MAX55AX-GP

RCメカ:4ch-5サーボ

※63mmアルミスピンナー(UNF1/4-28)標準装備

こちらは翼幅3082mmのグライダー「クレス」ですね。

上級者向けのバルサキットになっています。

バルサキットグライダーといえば大ヒット中の「ピメンタ」や「キャラウェイ」が思い浮かびますが、こちらはその兄貴分ともいえる機体ですね。

構造はご覧のとおり、グラスファイバー製の胴体ポッドにカーボン製テールブーム、バルサリブ組み3分割式主翼の組み合わせです。

メーカー発表の諸元です。

クレス3m CRESS 3m

全長:1382mm

全幅:3082mm

主翼面積:58.7d㎡

全備重量:1590~1650g

モーター:Tahmazo CR-352010d

RCメカ:7ch-6サーボ+ESC

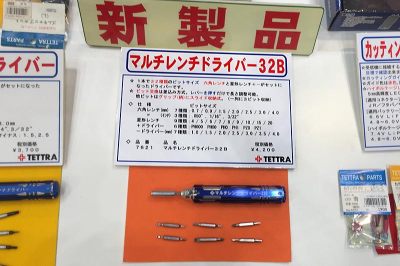

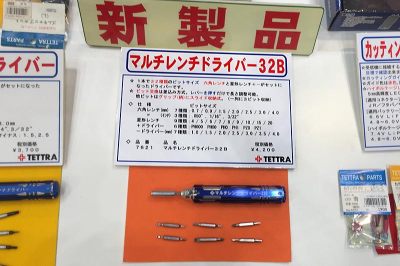

次にご紹介するのは、当店でもたくさんの商品を取り扱わせて頂いているテトラさんです。

今回、飛行機の新製品はありませんでしたが、私的には工具の新製品マルチレンチドライバー32Bが気になりました。

テトラさんらしい気配りのきいた製品です。

写真では6本しかビットが映っていませんが、実際には16本がハンドルの中に収納されていますので32種類の先端工具になるわけですね。

先端工具の種類の詳細は写真を拡大してご覧ください。

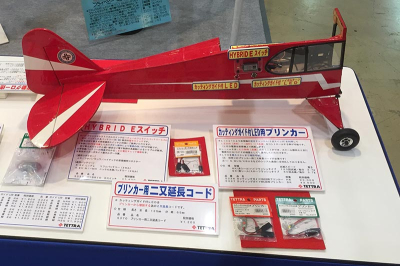

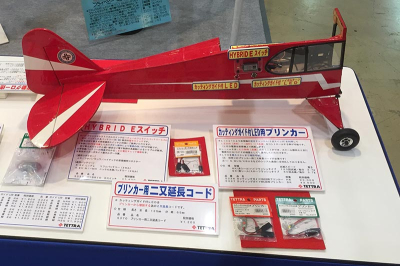

こちらはテトラさんのアクセサリー類を搭載したカットモデルですね。

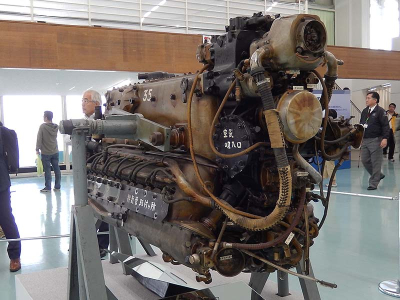

続いてOSエンジンの小川精機さんです。

創業80周年記念ということでたくさんの記念モデルが展示されていましたが、空モノ関連の商品だけを取り上げてみました。

まずはシリンダーヘッドに24金メッキをほどこしたGPシリーズです。

2サイクル25と55がありますが、このうち55が先に紹介しましたOK模型のキャバリエ・クラシックに搭載されていました。

こちらは、MAX-11-AXですが、何とプラチナモデル(左)とゴールドモデル(右)になっています。

ケースに収められていますのでうまく写真が撮れていませんがご容赦ください。

下は、創業80周年の歴史を飾ったエンジンの数々を陳列したケース。

懐かしく、また憧れでもあった名機の数々が収められていました。

こちらの日本遠隔制御、JRプロポさんも歴史を物語る送信機の数々を展示しておられました。

ちなみにJRさんも今年で創業40周年を迎えられたそうですね。

下の写真はJRブースで目立っていた大型産業用ヘリ。

残念ながら我々モデラーの手におえるものではないですよね・・・・。

以上、気になる製品をピックアップしてみました。

残念ながら空ものでは、ドローンとトイラジコンを除くと、上でご紹介した商品以外に店主が気になったものがあまりありませんでした。

何とか来年の春の静岡ホビーショーでワクワクする新製品のかずかずに出会える事に期待しつつ会場を後にしました。