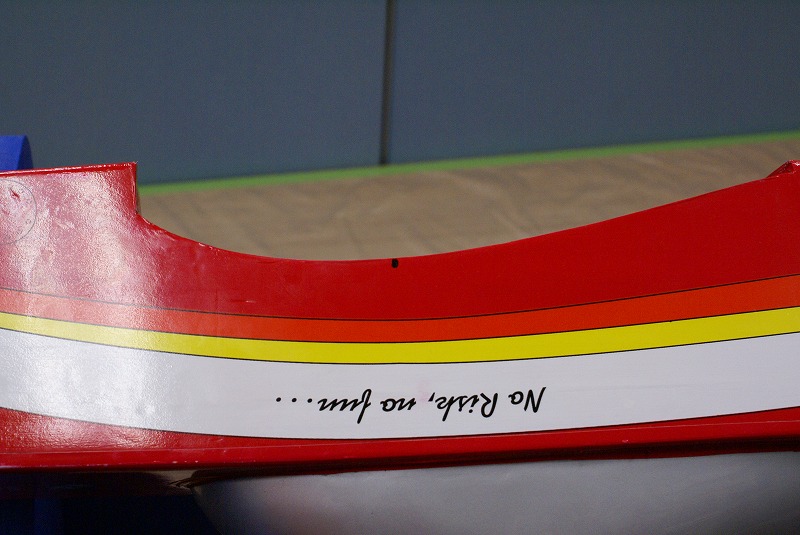

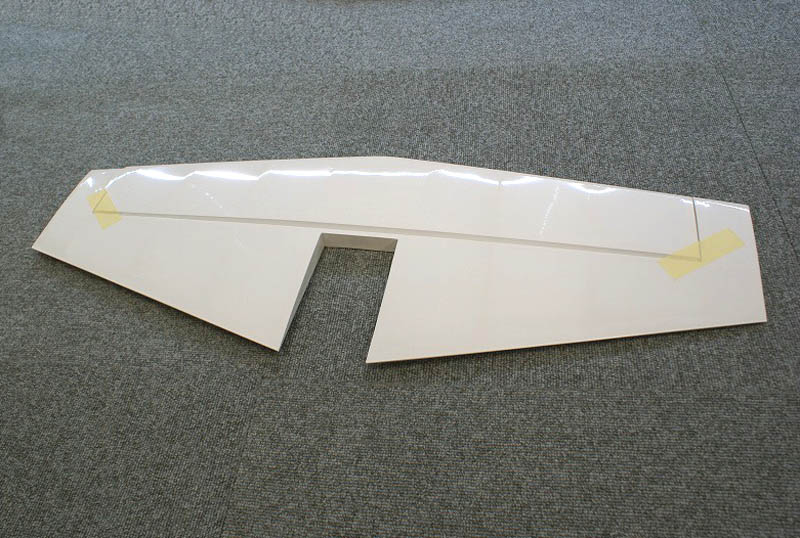

フロート自体は、EZでほぼ完成していて、外皮保護のためにビニールシートが付けられていますので、それを剥がします。

フロート自体は、EZでほぼ完成していて、外皮保護のためにビニールシートが付けられていますので、それを剥がします。

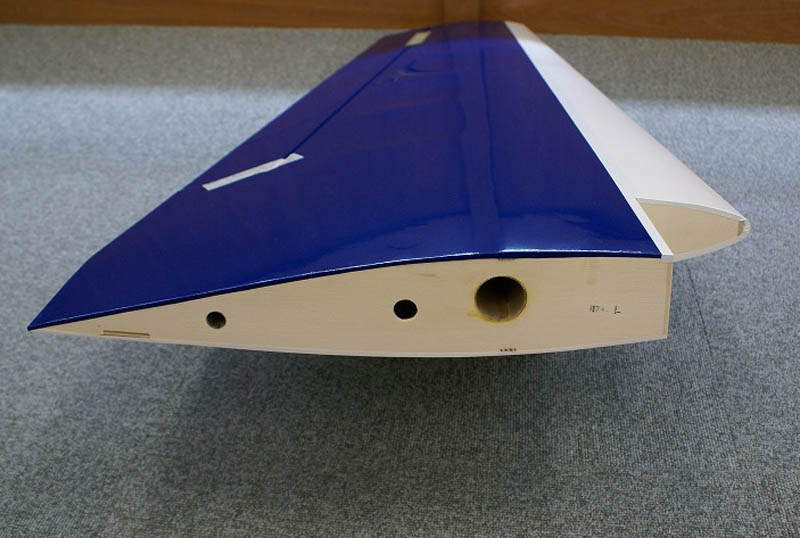

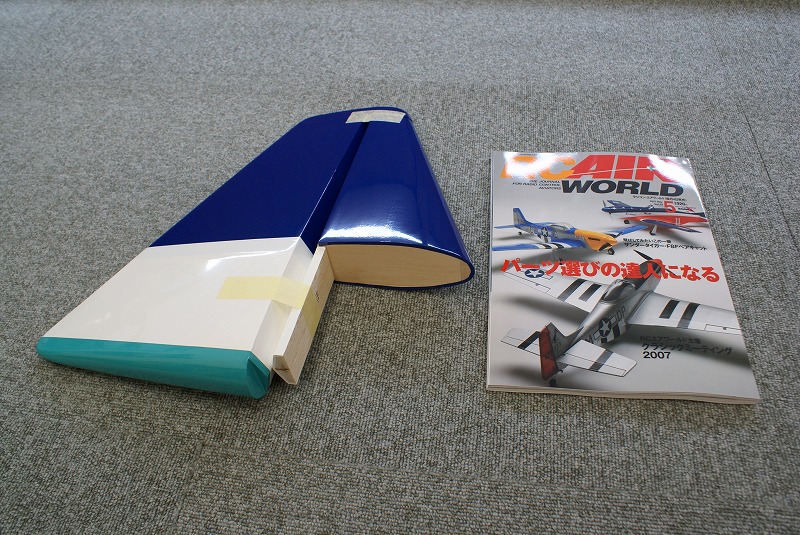

ビニールシートとプラパーツを外すと写真のようにスチロールの部分がでてきまきますので、そこに足を取付けるためのベニア材を30分型のエポキシで接着します。

ビニールシートとプラパーツを外すと写真のようにスチロールの部分がでてきまきますので、そこに足を取付けるためのベニア材を30分型のエポキシで接着します。

左右4箇所にベニアを接着します。

左右4箇所にベニアを接着します。

サイズもキッチリと切り出されているので特に加工することなく接着することが出来ます。

エポキシが硬化する間に胴体の加工にかかります。

エポキシが硬化する間に胴体の加工にかかります。

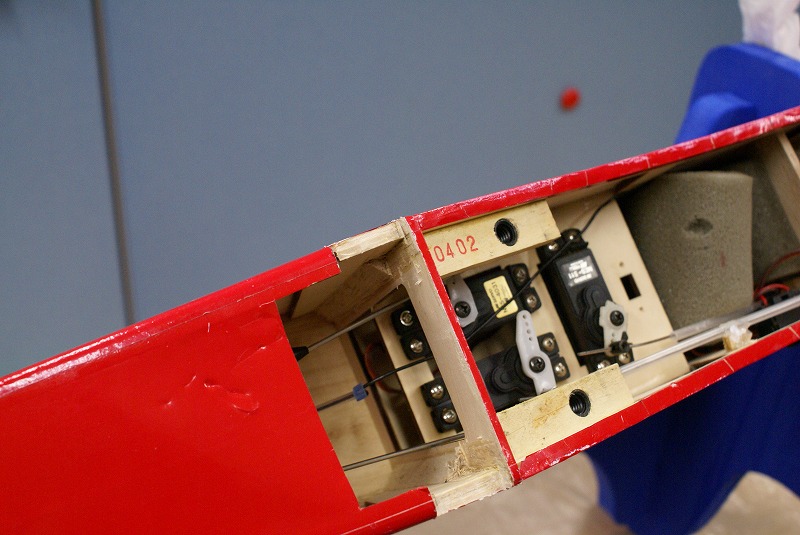

先ず、ノーズギアを取り外します。

ノーズギアのステアリングロッドは、そのまま残しておきます。

ノーズギアのステアリングロッドは、そのまま残しておきます。

こうしておくといつでも陸上機に戻すことが出来ます。

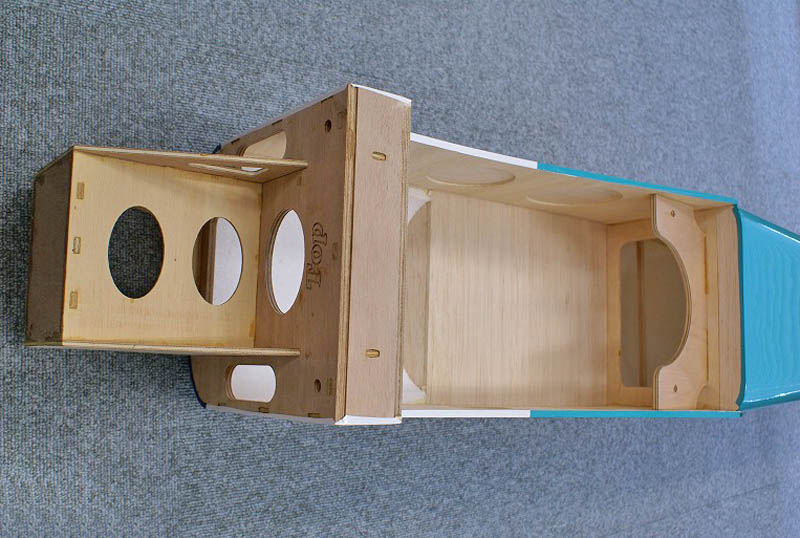

フロートの足を取付ける為の、部品をつける位置を決めます。

フロートの足を取付ける為の、部品をつける位置を決めます。

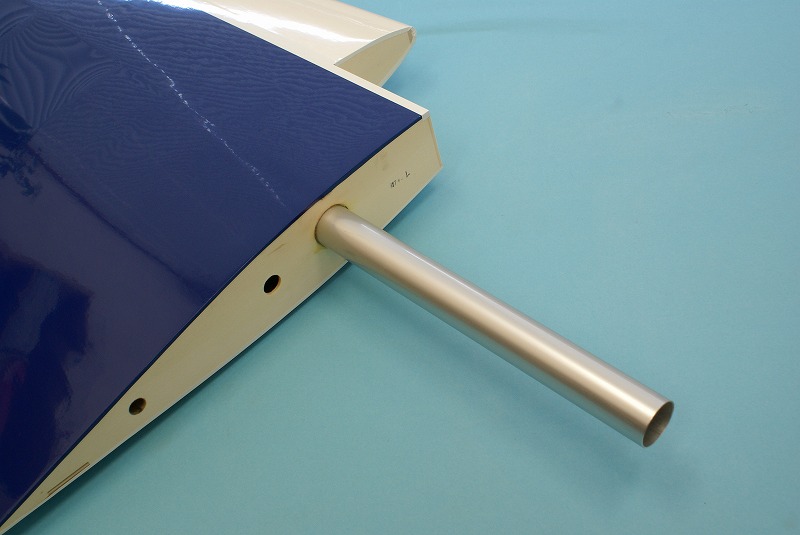

主翼のダウエルが入る胴枠の厚みを測りその胴枠に部品が合うように印をつけます。

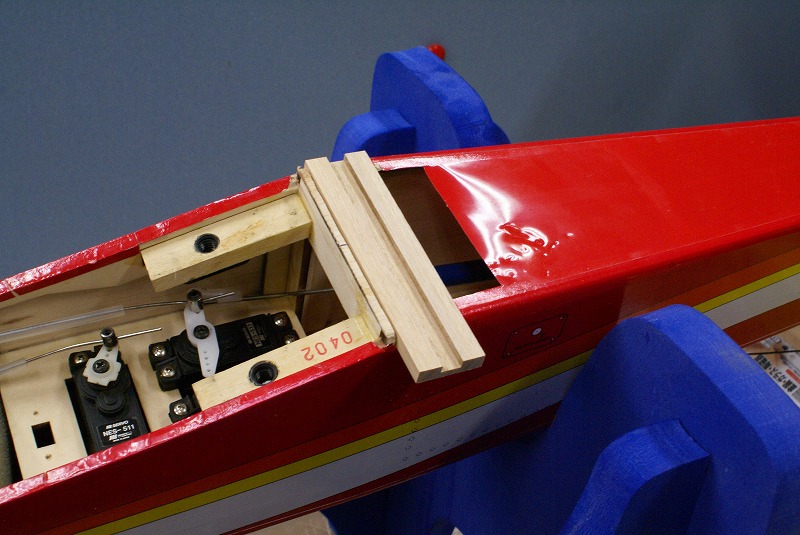

こちらは、主翼の後側です。

こちらは、主翼の後側です。

前後ともキッチリサイズを合わせて切ります。

前は、底面がバルサでプランクされていますが、後側がプランクなしでフィルム貼りになっているの作業しやすいようにフィルムを切り取って後で貼りなおします。

胴枠に三角の補強材が入っているので、補強材を取付ける分だけけずっておきます。

一度パーツを合わせてキッチリ付くように調整します。

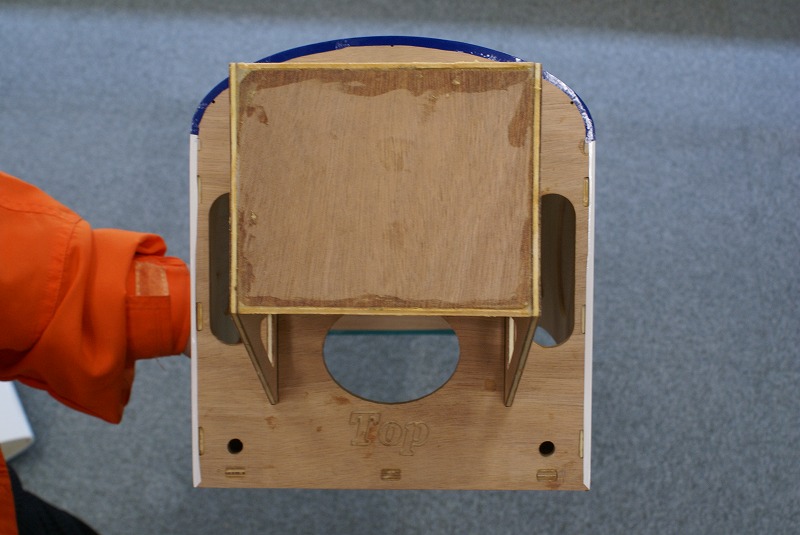

切り込みが出来たら、補強用のパーツをエポキシで接着しして先ほどの溝つきのパーツがピッタリ付くように調整します。

切り込みが出来たら、補強用のパーツをエポキシで接着しして先ほどの溝つきのパーツがピッタリ付くように調整します。

同じ作業を主翼の付く前後にします。

このパーツが外れるとフロートの取り付け強度が得られないので、確実に接着してください。