今回は、EPP製の小型無尾翼機「EPP STAR」を紹介します。 パッケージは、ビニール袋になっています。

パッケージは、ビニール袋になっています。

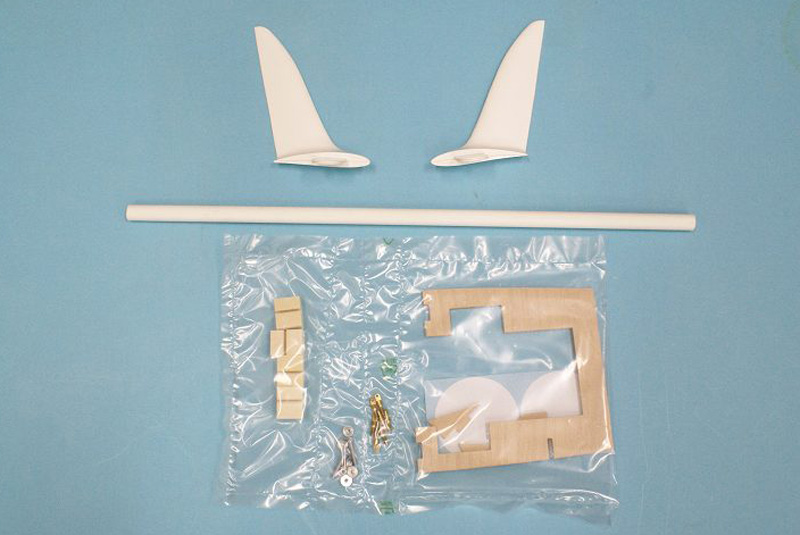

中を出してみました。

中を出してみました。

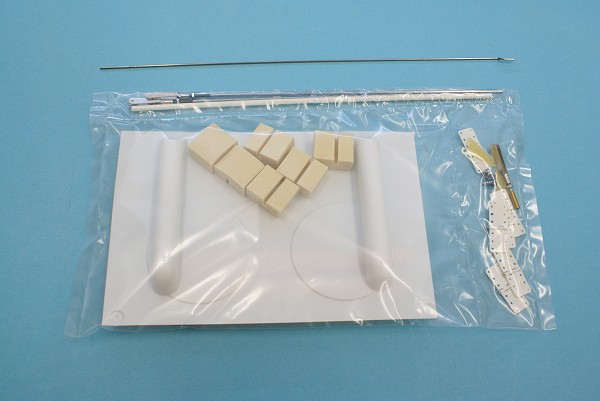

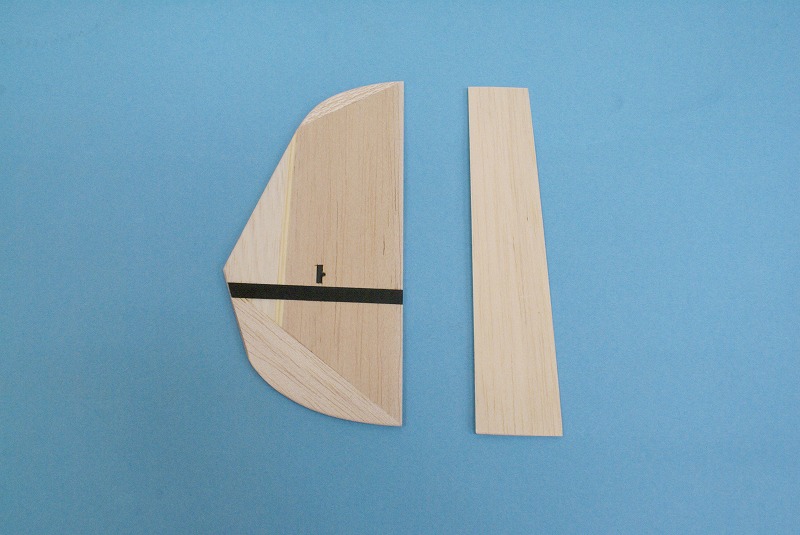

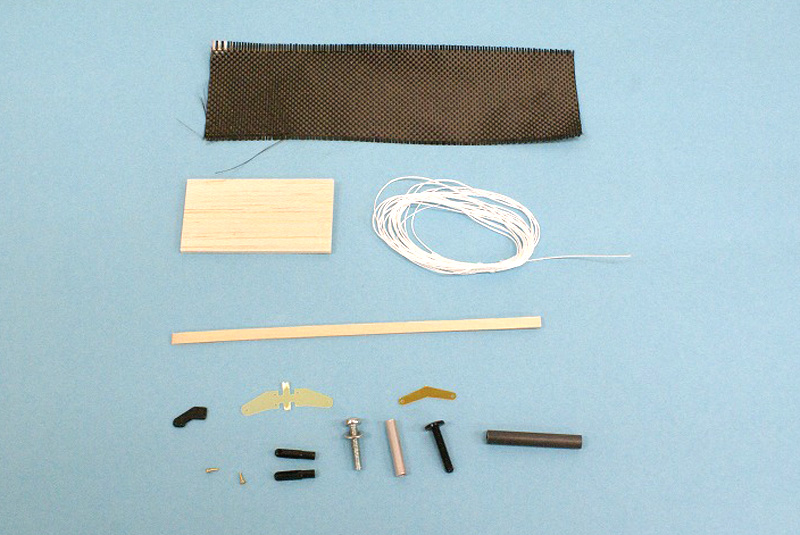

部品点数は、少ないですがモーターからリンゲージパーツまで入っています。

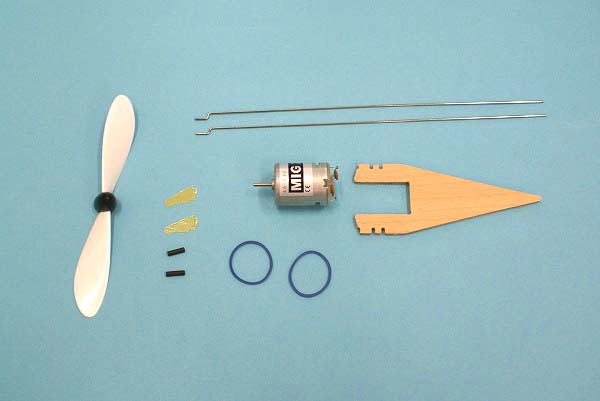

付属品は、280ブラシモーター・専用プロペラ・木製マウント・リンゲージロッド・モーター固定用ゴムバンド・FRP製コントロールホーンと基本的に必要なものは、入っています。

付属品は、280ブラシモーター・専用プロペラ・木製マウント・リンゲージロッド・モーター固定用ゴムバンド・FRP製コントロールホーンと基本的に必要なものは、入っています。

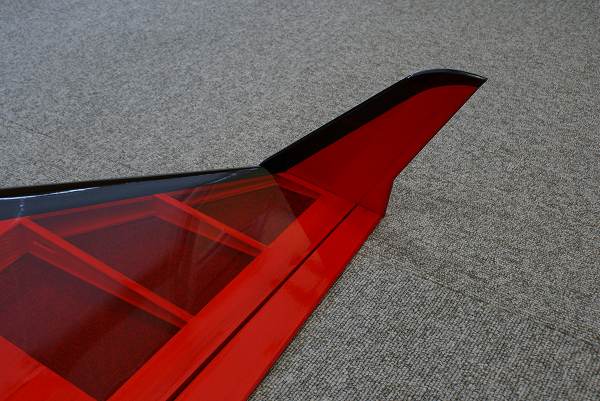

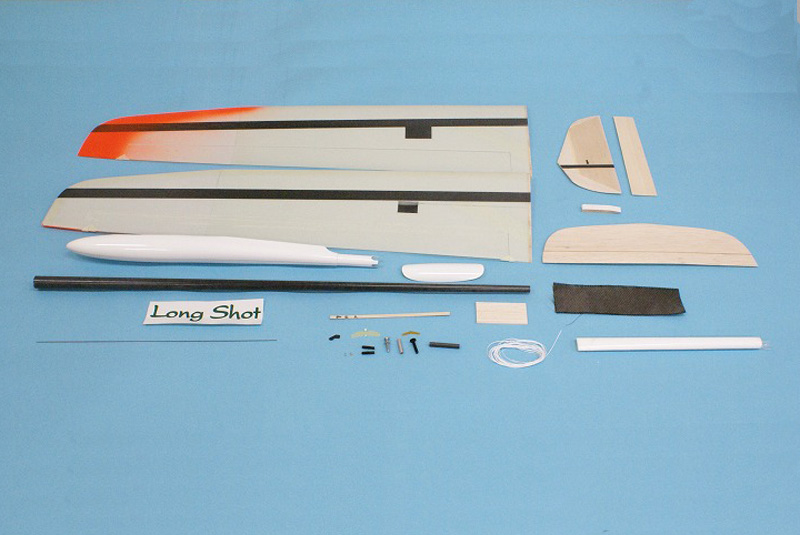

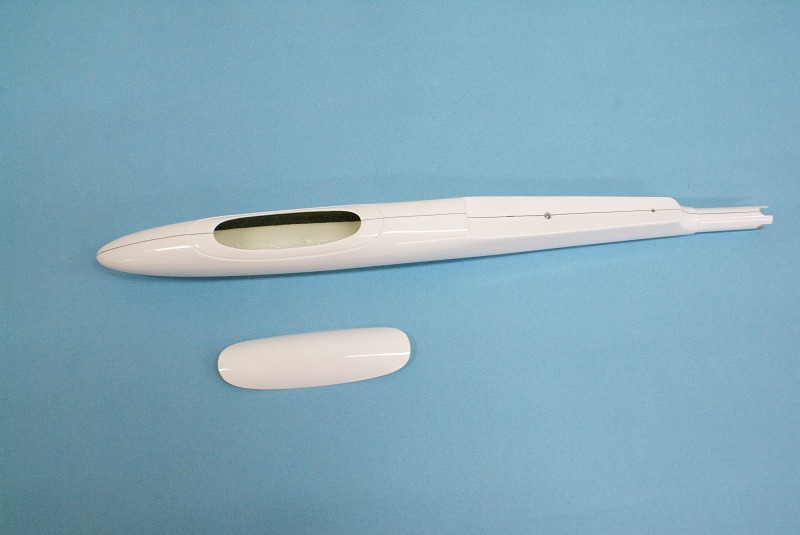

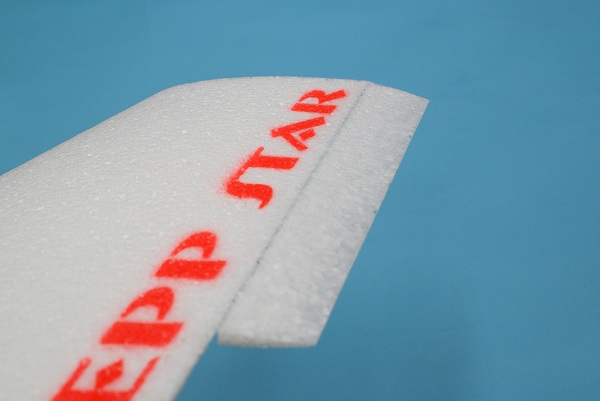

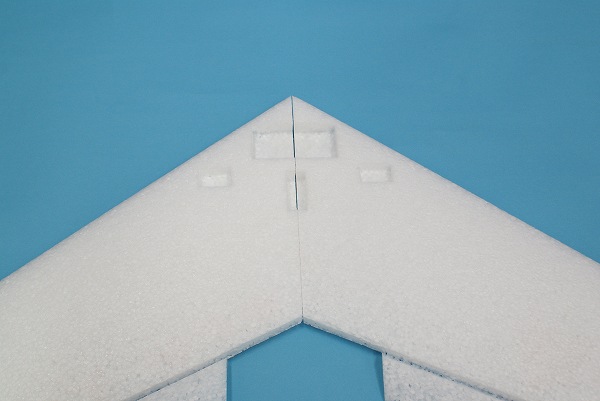

胴体(主翼)は、EPPのムク材を翼型に成型してありカラーは、塗装済みになっています。

胴体(主翼)は、EPPのムク材を翼型に成型してありカラーは、塗装済みになっています。

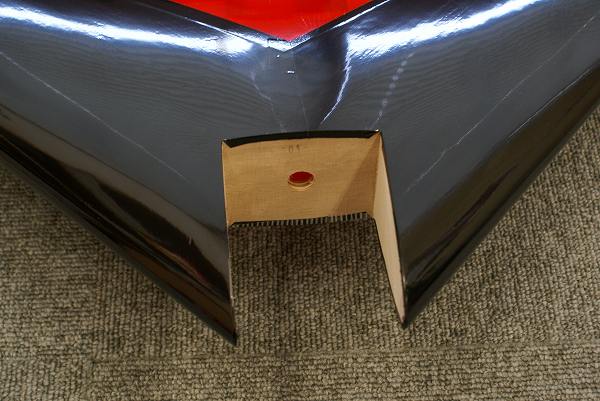

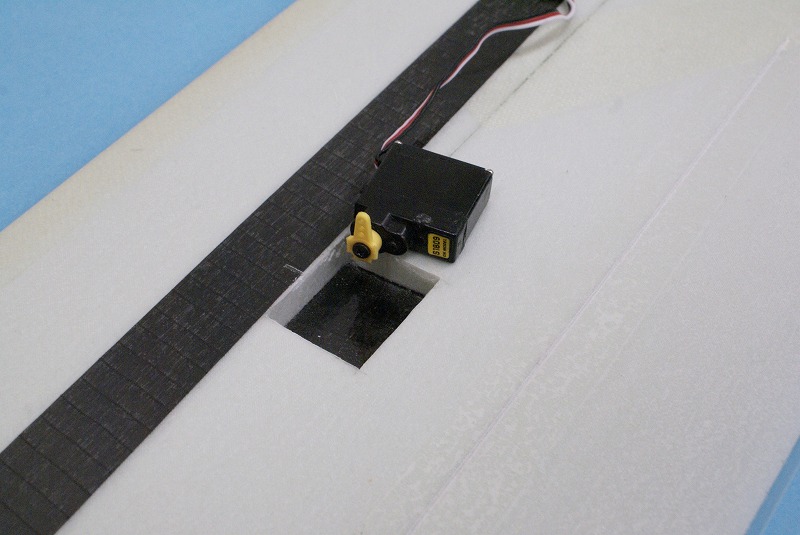

裏面には、サーボやバッテリー・受信機を搭載する箇所が加工されています。

裏面には、サーボやバッテリー・受信機を搭載する箇所が加工されています。

翼は、左右を接着するようになっています。

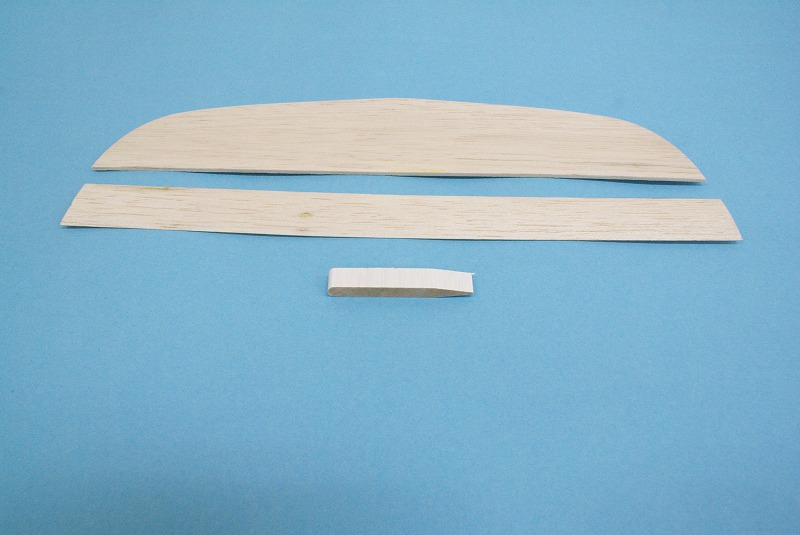

これは、ランディングギア代わりになるEPPブロックです。

これは、ランディングギア代わりになるEPPブロックです。

このプロックの前縁側を斜めにカットしてサーボ取付穴の外側に2箇所接着します。

エルロンは、主翼の後縁側をV字にカットを入れてヒンジになるようにしています。

エルロンは、主翼の後縁側をV字にカットを入れてヒンジになるようにしています。

RCメカは、エレボンミキシングの出来るものが必要です。

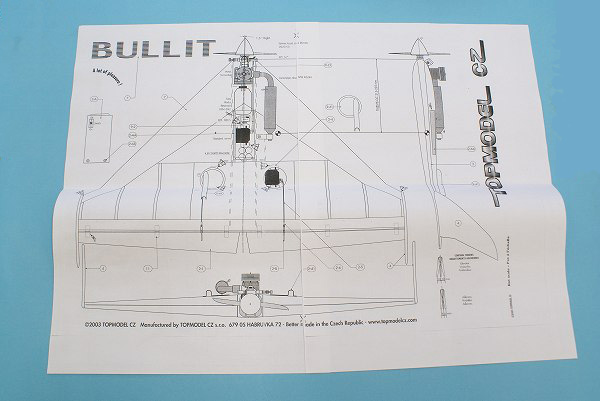

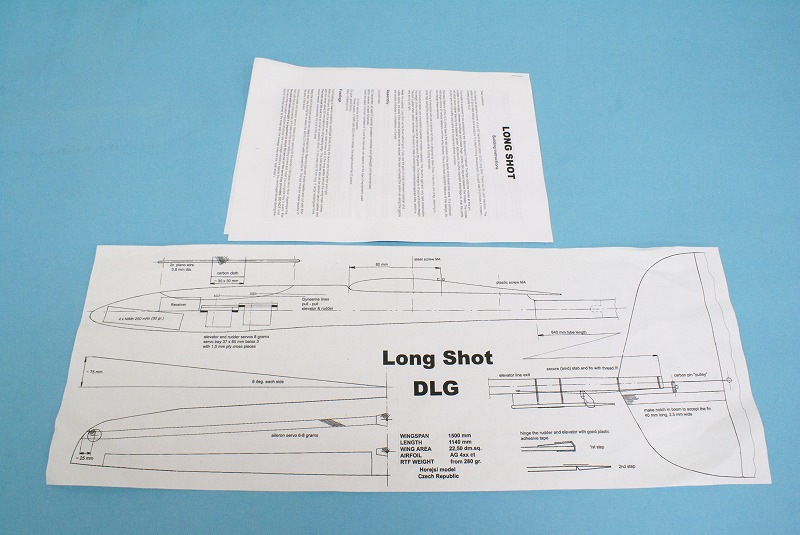

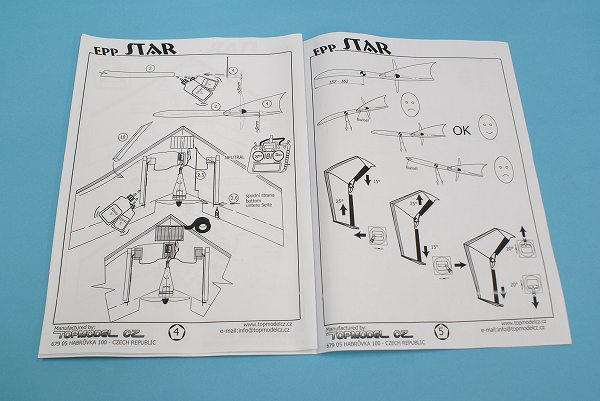

組立説明書は、ほとんどイラストになっていてわかりやすくなってます。

組立説明書は、ほとんどイラストになっていてわかりやすくなってます。

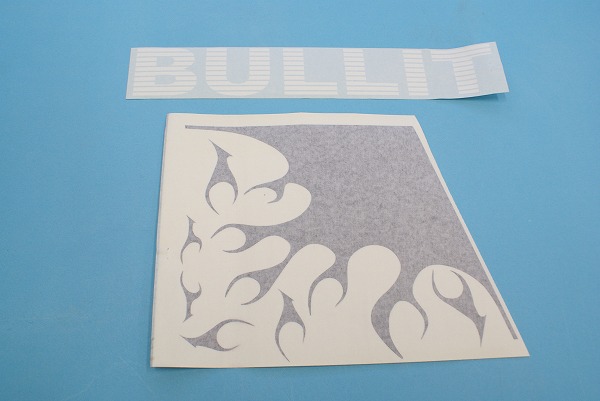

このEPP無尾翼機シリーズは、今回紹介した「EPP STAR」・「X TAER」・「XL STAE」・「RHINO」の4種類ありその中で一番小型のこちらの機体になります。

このEPP無尾翼機シリーズは、今回紹介した「EPP STAR」・「X TAER」・「XL STAE」・「RHINO」の4種類ありその中で一番小型のこちらの機体になります。

キット構成は、ほぼ同じようになっていますが、「XL STAR」は、モーターが付属していませんので別途400クラスのモーターを準備してください。

EPP製で多少のクラッシュでも破損の心配ないので、インドアでも楽しめるサイズになっています。

また、マウントを自作して小型のブラシレスを搭載するのも面白いかもしれません。

無尾翼機を体験したことの無い方は、一見難しく思われるかも知れませんが、重心位置さえ合わせておけば意外と効率よく飛んでくれるので、先ずこの機体で無尾翼機独特のフライト感覚を体験してください。