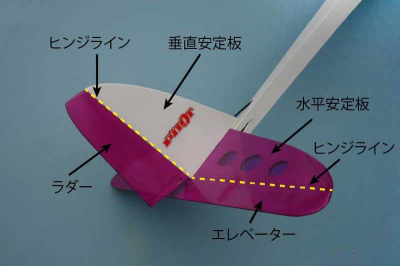

前回のおさらいですが、固定翼と動翼の継ぎ目を「ヒンジライン」と言います。

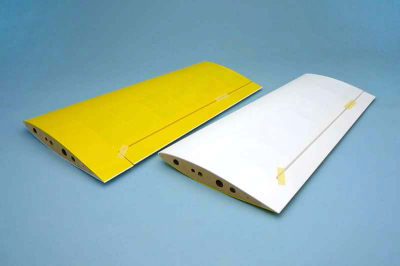

写真はラベンダーの尾翼部分で、黄色の点線で強調したラインがヒンジラインになります。

ラダーやエレベーターはこのラインを支点にして動くわけでが、今回はどのようにして「PILOTヒンジテープ」でこの部分を作るのかを説明させていただきます。

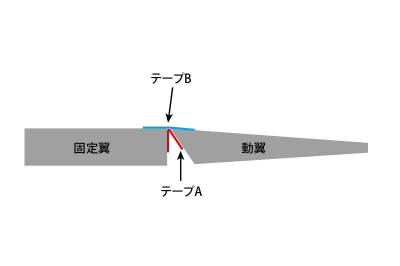

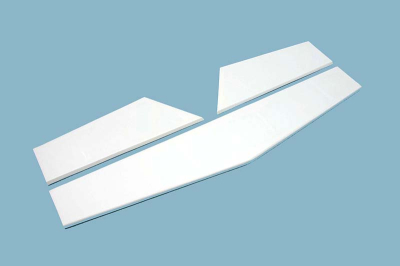

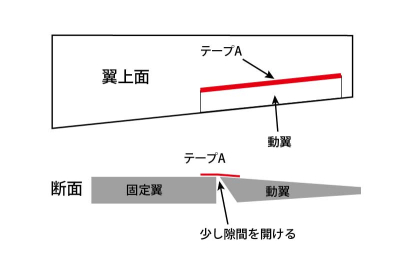

上図はエルロンを装備した主翼(右翼)で、動翼はエルロン、ヒンジラインはテープAとして赤で示した部分になります。

ここにヒンジテープを使ってヒンジを作るわけです。

まず、固定翼(主翼本体)に動翼(エルロン)をマスキングテープなどを使って仮止めします。

仮止めと言っても適当に止めるのでなく、きちっと正規のニュートラル位置に止めるのは言うまでもありません。

この時、ヒンジライン沿いのエルロンと固定翼の間には、上の断面図のように少し隙間を開けておきます。

ここが重要なポイントです。

「少し隙間を」ってどれくらい?とお思いでしょうが、中小型グライダーなら0.7mmから1mm以下というところですね。

動翼を仮に固定したなら、、動翼と固定翼の継ぎ目、平面図の赤線部分(上面ヒンジライン)の端から端までテープAを貼ります。

テープAはきっちり端まで貼らないとフラッターの原因になりますので気をつけて下さい。

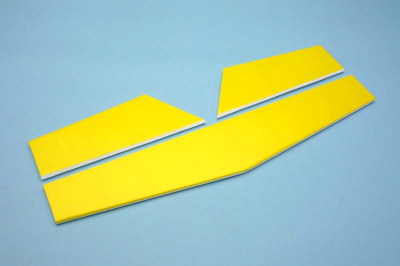

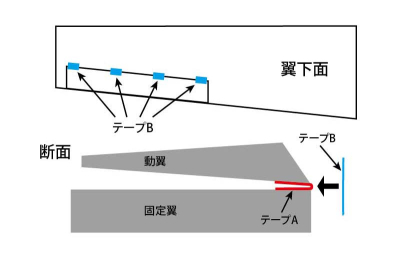

次に翼下面にテープB(青色で表示)を貼ります。テープBはヒンジライン全体に貼るのではなく、長さ20~30mmに切ったものを使います。

貼る枚数は動翼の巾(ヒンジラインの長さ)によって決めてください。

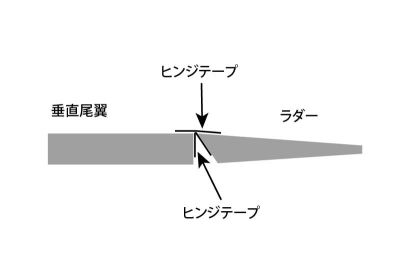

テープBの貼り方ですが、まず動翼を断面図のように固定翼の上に折り返します。

折り返した時、図のように浮かせるのではなく、ペタンと固定翼の上に重ねてください。

次に 折り返した面の上から(図では右側から)長さ20~30mmに切ったテープBを貼ります。

テープBは最初に動翼の両端2カ所を貼り、その後で間に数カ所貼ります。

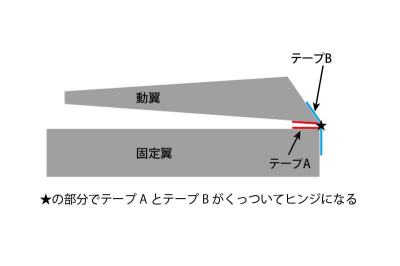

動翼と固定翼のヒンジライン部分には隙間を開けていますので、この隙間部分でテープAとBがくっつき、ヒンジになる訳です。

テープBを貼る間隔、枚数は動翼の大きさにより変わりますが、ピンヒンジやイージーヒンジなどの通常タイプのヒンジを取り付ける個数と同じぐらいで良いと思いますので、7~10cm間隔というところでしょうかね。

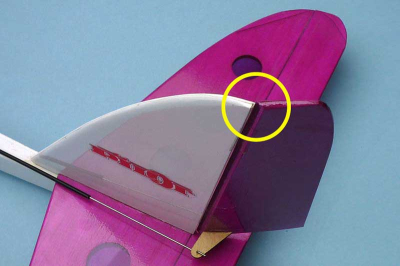

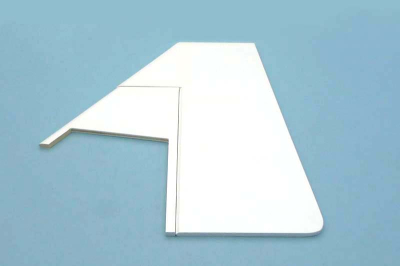

テープBを貼り終ったらこんな感じになります。

これで作業は終わりです。

文章で表すと結構難しそうですが、案外うまく行くものです。

中小型グライダーの製作に欠かす事の出来ないこのテクニック、ぜひ身につけて下さい。