キットレビュー、今回はちょっと目先を変えて、トップモデルチェコ製ARFのご紹介です。

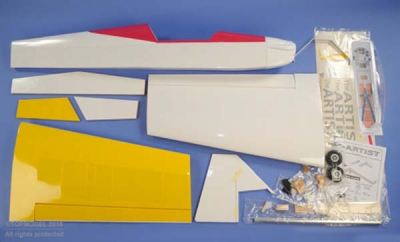

機体名は「The ARTIST 1.56m」、40~50クラス、全幅1560mmの3Dエアロバティック機で、フィルム貼りARF完成機です。

エンジンは2サイクル40-49、4サイクルなら52-72クラスになっています。もちろん電動化も考えられていて、胴体の前上面はバッテリーの取り外しが簡単にできるよう大きなハッチになっていたり、モーター取付用パーツが入っていたりします。

キットは日本製、あるいは日本のメーカーが監修した中国製のARF機と比べると、組立時に戸惑う点がありますが、逆にそれがヨーロッパ的とも思える機体です。そのあたりはレビューを進めながら説明をさせていただきます。

まず全体のパーツです。

ご覧になっておわかりのように、主翼や尾翼には色の塗り分けがされていません。ここは付属のステッカーを張るようになっているんです。もちろん一番上の写真のように仕上がる形にはカットされていますが、機体のマーキングというか色の貼り分けはされているのが当たり前、と思っていると少しびっくりさせられますね。このあたり、人件費の高いユーロッパならではの事情があるのかもしれません。

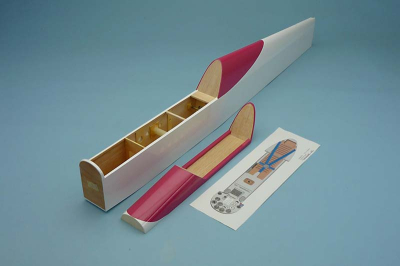

それでは今週は胴体まわりから。

バルサ、ベニヤ、堅木で作られた一般的な胴体で、もちろんフィルム貼り完成です。このあたりはよく見るARF機と大してかわりません。

断面は縦長で、エンジンを倒立に搭載することも出来るように考えられています。もちろん斜めサイドマウントも可能ですから、エンジンの搭載方向はモデラーの選択に任せるという事です。

カウルはグラスファイバー(FRP)製で、白色ゲルコート仕上げがされています。

まったく穴が開いていませんので、エンジン(モーター)シャフトの穴から開けてゆかねばなりません。

そのかわり、というか見方を変えれば、動力に応じて必要最小限の穴をモデラーの判断で自由に決める事が出来るので、余分な(大きな)穴があいているのが気になる、などという事はありません。

こちらはキャノピーです。とにかく透明度が最高!写真を撮るのに苦労しましたね。

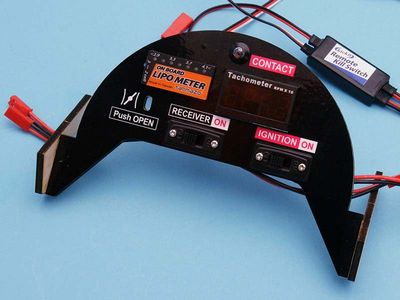

前部胴体の上側はハッチになっていて大きく開きます。サーボなどのメカ積み込みや電動の動力用バッテリーの積み込みはここから楽々と行う事が出来ます。胴体下面に開口部はありませんので、胴体の剛性は充分です。

ハッチを裏返して見たところ。上面のプランクには発泡プラスチックが使われています。

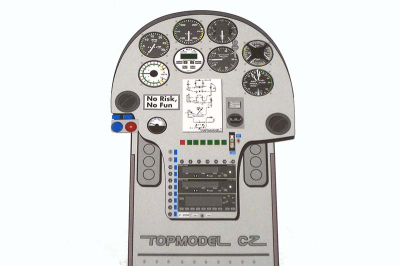

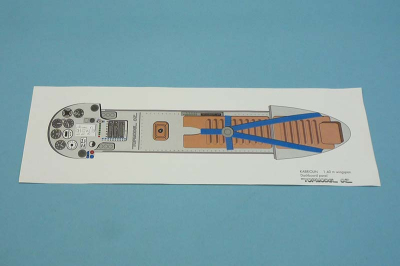

この印刷物はキャノピーの内側に貼り付けるイラストですね。左(前)から、計器盤、床、シートになっています。

第一胴枠(防火壁)です。ご覧のように全く穴が開いていません。エンジンマウントは別売ですから取付穴は同じではありませんし、電動モーター仕様にしたときには燃料タンクキャップの穴は不要ですしね。そのかわりエンジンマウント取付穴やモーターマウント取付穴を、自分が使うパーツに応じた位置に開ける事になるのですが、それに必要な各部の位置関係をあらわした基本の寸法図は組立説明書の中にちゃんと記載されていますので心配はいりません。このあたり、模型の「創る」という部分も楽しみの一部と考えれば作り甲斐もあるのではないでしょうか。

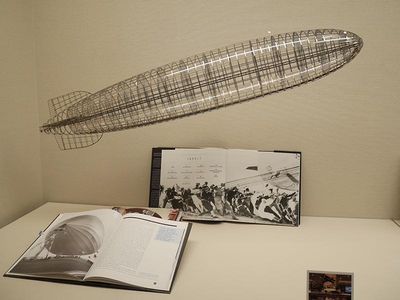

胴体の中はこんな感じです。特に変わったところはありませんが、アルミパイプ製主翼カンザシの通るグラスのパイプが目を引きますね。

このパイプも胴体のネジレ剛性を高めるのに大きな役割を果たしています。

さて、日本製の至れり尽くせりのARF機に慣れた私にとっては、「ここから先はモデラーの仕事。余分な事はしていませんので、あなたの選んだパーツに合わせて自由に気のすむようにやってください!」とでも言っているようなチェコ製の機体は新鮮に映りました。

ARFでありながら工作の技術や知識が必要とされるヨーロッパ製の機体。次回は主翼と尾翼を中心に見てゆきます。