今回はSALTOの番外編ということで、

コックピットのスケール感アップのためのアイディアを少しご紹介していきます。

画像をクリックすると大きくなりますので、お楽しみ下さい。

じゃん!お借りしました。OK模型のSALTO試作機のコックピットです。

試作機なので、計器盤のステッカーがキットのものと違うんですよね。

キットを組む場合でも、付属の計器盤ステッカーをそのまま使うのではなく、少し凝ってみるのも面白いかもしれません。

操縦桿などがちゃんと設置されています。

この辺りは、ちょっとしたことなんですが、つけるだけですごくカッコいい仕上がりになっていますよね。

どのような道具を使ってスケール感を上げたのか、教えて頂きました。

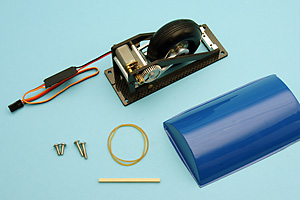

素の状態のコックピット、スプレー缶、謎の赤い布。

コックピットの前側と後側は、黒を吹くとして、コックピット内の質感はどうやって出したのかというと。

こんなのがあるんですね。ストーン調スプレー。吹いたところがザラザラになるんです。

今回のものは、これでグラスっぽい質感を出したのだとか。

実機のコックピット内の仕様は、グラスだったり布が貼られていたりと様々ですので、その辺りは資料を集めてこだわってみるのも面白いでしょうね。

また、試作のコックピットはもともと白いプラスチックだったものをグレーに塗装したものですが、キットに入っているのはグレーのプラスチック成型品ですので、そのままでもいいでしょう。

そして、謎の赤い布の正体は、100円ショップにおいてあったという「不織布巾着」。

それを、工場内にあった薄いスポンジをカットしたものに巻いて、座席シートとサイドのクッションにしたそうです。

薄いスポンジは、こんなところから取れたりもします。これも100円ショップ。

右のようなクッションケースを切って貼るだけでも、かなり見栄えが変わるよ、とも教えて下さいました。

とにかく、100円ショップ、100円ショップ。安く済ませてカッコよく見せる!

視点を変えて店内を物色すれば、「あ、これに使える?」という意外なアイテムが見つかるものなんですね。

わざわざ買いに行かなくても、要らなくなった衣類の布目を利用して、塗装して使ったりもできますよね。

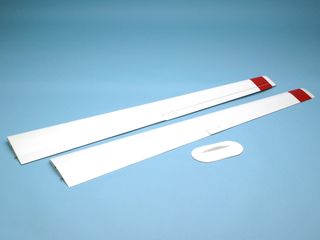

そして、操縦桿などは、ピアノ線と、このプラパイプの組み合わせ。

キットに入っていたパイプの端材です。捨てちゃってませんか?使えるんですよね。

操縦桿は、プラパイプの周囲にOKボンドをつけてはターボで硬化させ・・・

を繰り返したものをヤスリで削って成形したそうです。

ポリパテをお持ちでしたら、それを使うのももちろん良いでしょう。

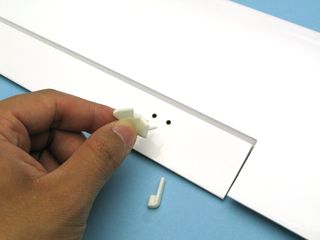

これをどうやって固定しているのかというと

コックピットの裏側。プラパイプを使うと、タッピングビスで留めることも可能になるんですね。

面白い使い方ですよね。

さて、あなたなら、どんな”コッテピット”に仕上げてみたいですか?

せっかくのスケール機です。少し、凝ってみませんか?

また、アイディアがありましたら、ご紹介します。