販売開始から半月、ノスタルジックな往年の名機の復刻版としてご好評をいただいているキャバリエ・クラシックですが、マニアの関心が高い分当店へのお問い合わせも多いように感じます。

キットの内容は雑誌やOK模型のホームページなどで紹介されているのですが、やはり箱を開けて実際に見ないと判らない細かい部分が皆さんには気になるようです。

そこで、今回は当店に寄せられたご質問の幾つかについて、ピンポイントでご紹介させていただきます。

まず、これはメーカーさんから発表されている箱開け写真です。

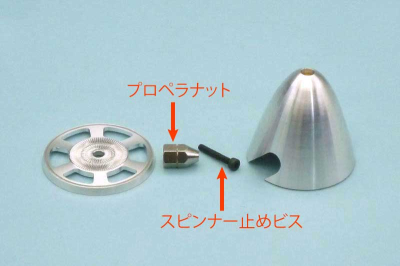

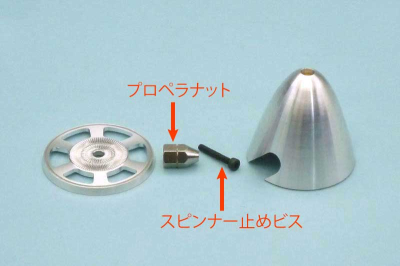

これを見ればキットに含まれている内容はだいたい判るのですが、なぜかスピンナーが写っていないんですよ。

キットの中身の紹介には専用スピンナー入りとはっきり書かれていますが写っていないという事でお問い合わせにつながっているようです。

でもご心配なく。ちゃんとアルミ削り出しの専用スピンナーが入っています。

スピンナーの取付は現在主流のABスピンナーと違ってプロペラを止める専用のプロペラナットに前からスピンナー止めビスで止めする方式です。このプロペラナット、エンジン側のねじ穴はOS MAX-55-AX-GPのプロペラナットの規格UNF1/4-28に合わせてありますので、その他のエンジンの場合はチェックしておく必要があります。

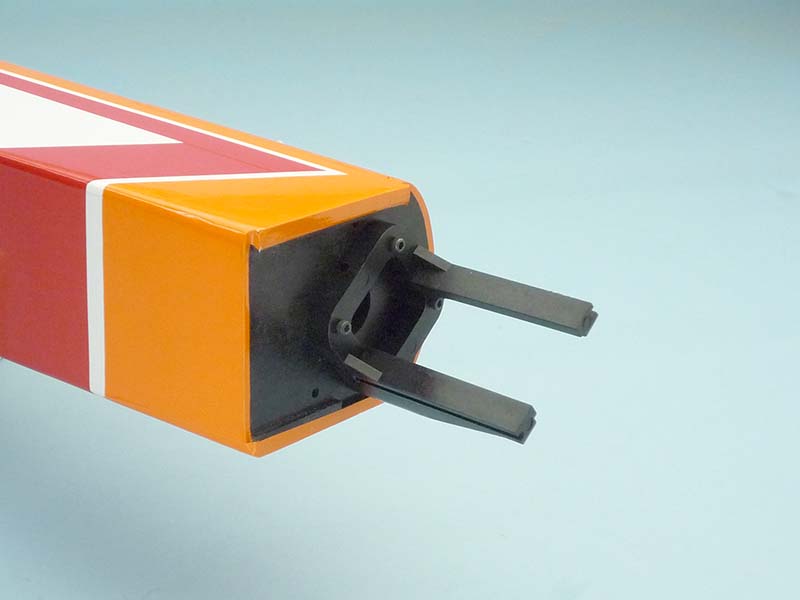

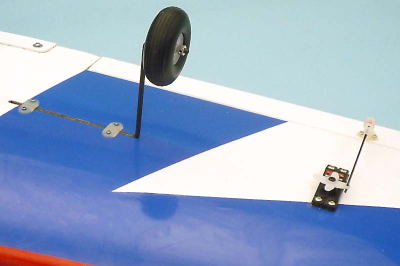

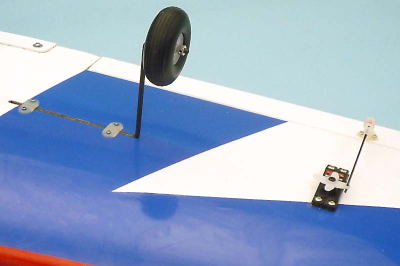

スピンナーと同じくらい多いご質問が、「脚は引き込み式ですか」というものです。

答えは、「残念ながら引き込みません。固定脚です」という事になります。

写真が完成後のメインギア回りです。

メーカーさんによると、初代のキャバリエが登場した時代は引込脚が無く、固定脚が普通だったのでそれを忠実に再現したという事です。

引込脚時代からラジコンを始められたかたは引込脚にしたいと思われるでしょうが、改造は難しいでしょうね。

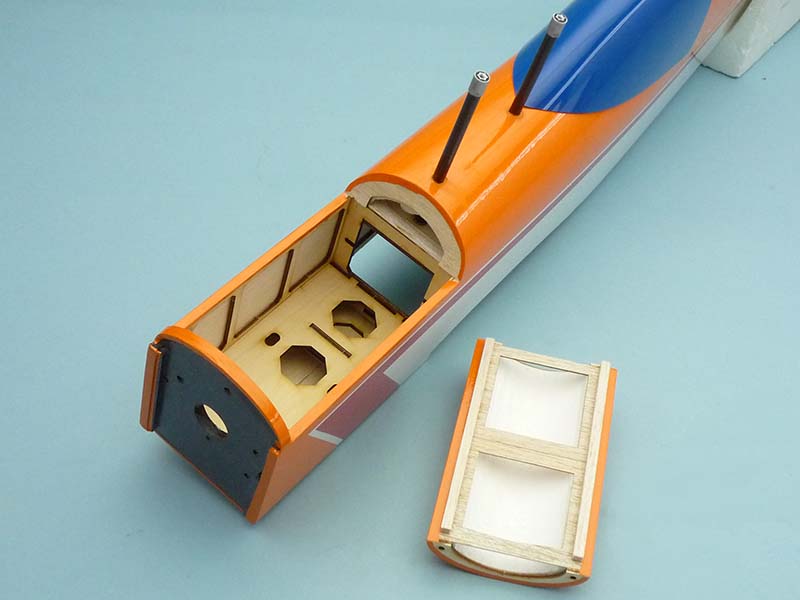

次に多いのが胴体や主翼の素材についてです。

胴体は、初代はABS樹脂の真空成型だったのですが、この機体はFRP(グラスファイバー)製で、斜め搭載のエンジン開口部は推奨エンジンであるOS MAX-55AX-GPまたはOS MAX-55AXのキャブレター、ニードル、排気管に合わせてあらかじめ工場で加工済みです。

MAX-55AX-GPを搭載した完成後の機首回りです。(エンジン、プロペラはキットには付属していません)

斜め横置きのゴールドエンジンが恰好良いですね。

トップモデルジャパンでは、このブログ掲載に合わせて、キャバリエ・クラシックと推奨エンジンであるOS MAX-55AX-GP(限定生産品)を組み合わせて特別価格でご提供します。エンジンの台数が限られるため一組のみのご提供とさせていただきます。キャバリエ・クラシック OS MAX-55AX-GPセット、ぜひご検討ください。

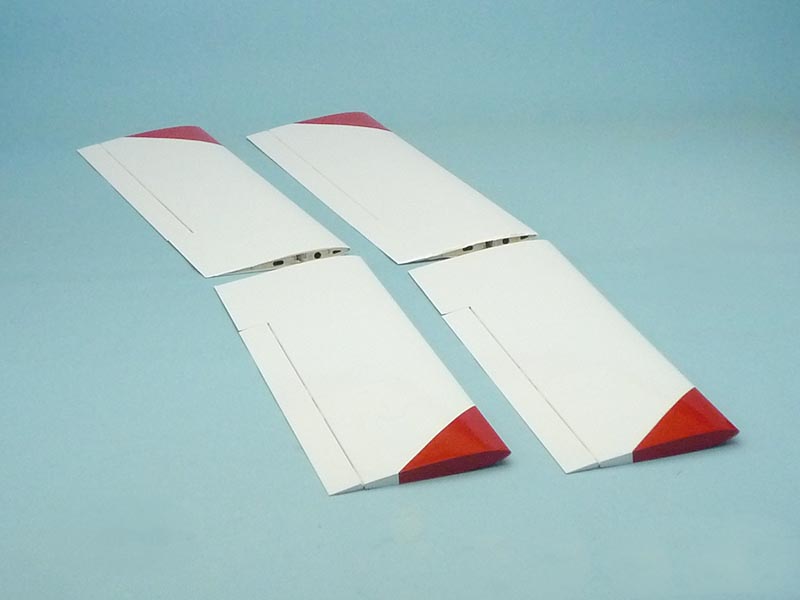

主尾翼ですが、初代はスチロールコアに薄いプラスチックシート貼りという、結構重いものだったと記憶していますが、これは現代の一般的なバルサ骨組みにバルサプランク(フルプランクではありません)、フィルム貼りの造りになっています。

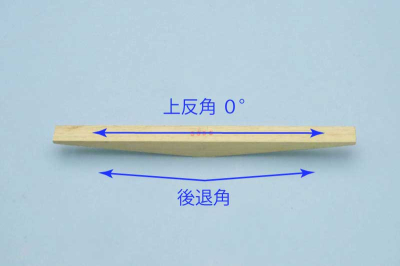

写真はキャバリエの特徴である上反角のついた水平尾翼ですが、この取り付け方法について説明しておきましょう。

水平尾翼は写真のようにカーボンカンザシを使って胴体に取り付け、エポキシで接着する方法をとっています。

カンザシは直線ですが、尾翼側のカンザシ受けに角度が付いているので、難しいことなく上反角が付きます。

もちろん、初代キャバリエの時代はカーボンカンザシなど思いもよらない素材でしたから、時代を感じますね。

このように、外観は同じでも構造は現代の技術を駆使して復刻されたキャバリエ・クラシックは先代に比べてずいぶん軽量化され、しかもエンジンもパワーアップされていますので、びっくりするほど軽々と気持ちよく飛びます。

皆さんも基本性能の優れた往年の名機を現代の技術で気持ちよく飛ばしてみませんか。

長くなりましたが、ここで年末年始の営業日についてお知らせさせていただきます。

まず、年末12月24日(土)と年始1月7日(土)は臨時営業致します。

次に、年末12月30日より新年1月5日までは休業、1月6日より通常営業させていただきます。

なお、休業期間中にお受けしましたご注文は1月6日以降、順次発送させて頂きますので、宜しく御願い致します。

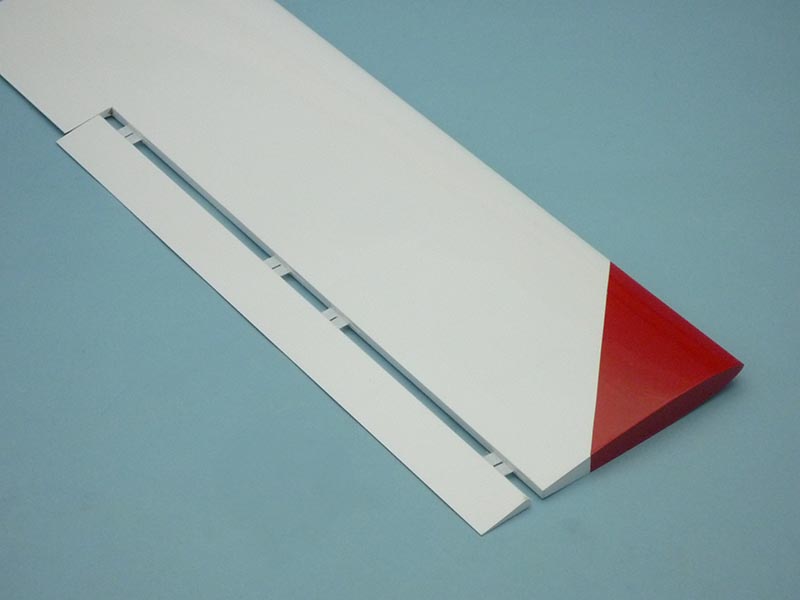

こちらが主翼パネルです。

こちらが主翼パネルです。 翼の断面を見たところです。

翼の断面を見たところです。 全部で4枚の主翼パネルにはそれぞれエルロンが付いています。ヒンジは4か所、仮止めされています。

全部で4枚の主翼パネルにはそれぞれエルロンが付いています。ヒンジは4か所、仮止めされています。