今回から、かなり久しぶりのキット製作をしようと思います。

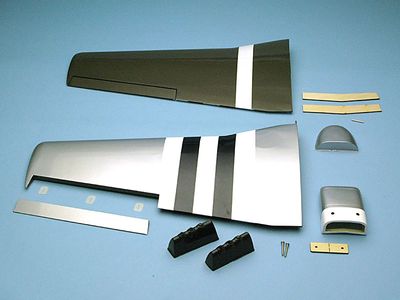

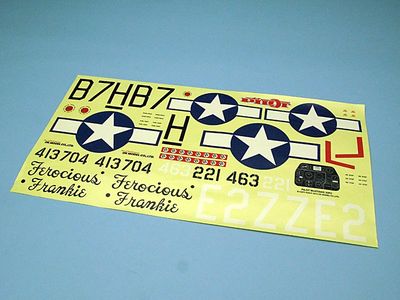

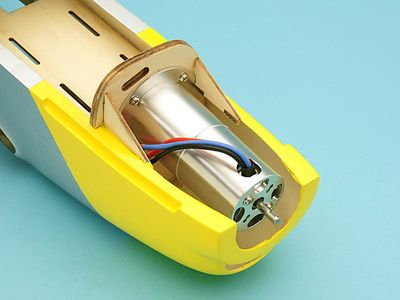

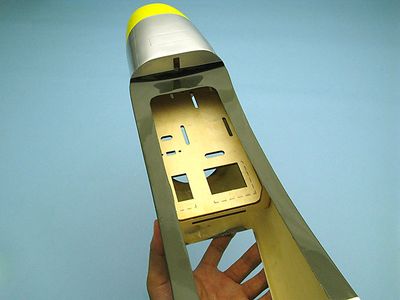

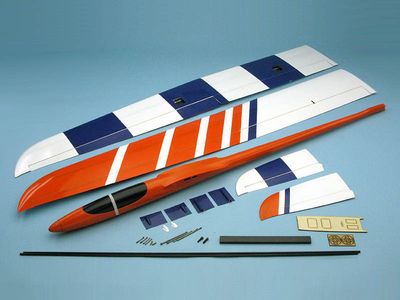

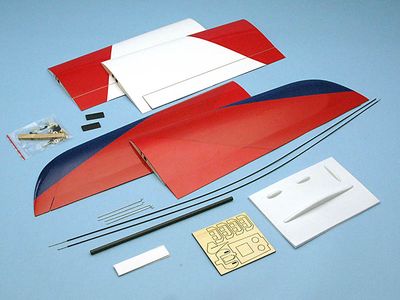

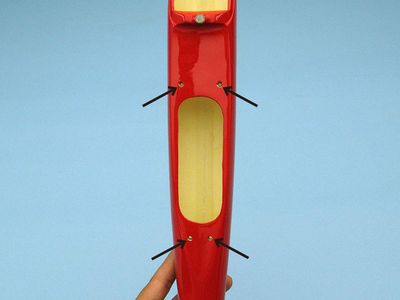

作る機体は、当店オリジナルのTOPMOEL コンボ 25Lです。

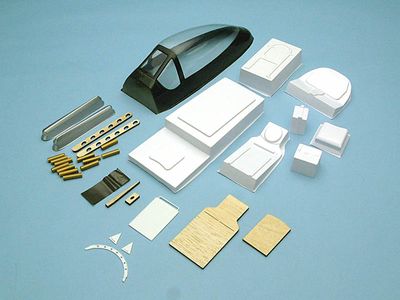

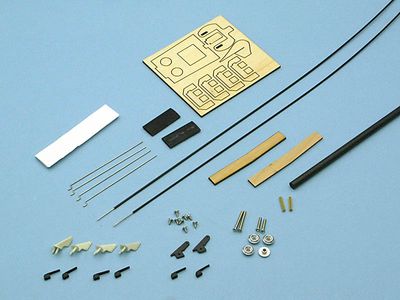

過去の記事「コンボ 25L キットの箱を開けてみた。」でご紹介したとおり、TOPMOEL コンボ 25Lは、OK模型のブランドであるPILOTとトップモデルJapanのコラボ商品となっています。

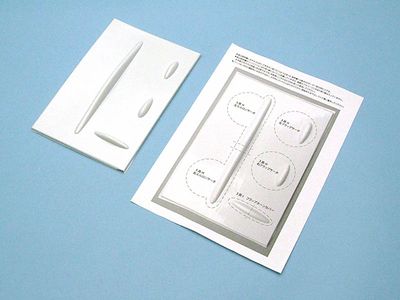

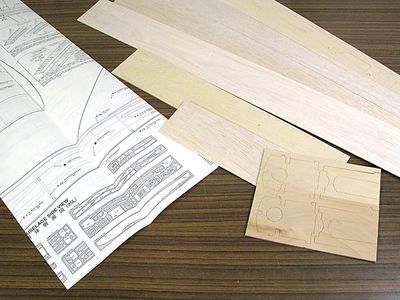

中に入っている図面は、1998年当時のものの復元になっています。

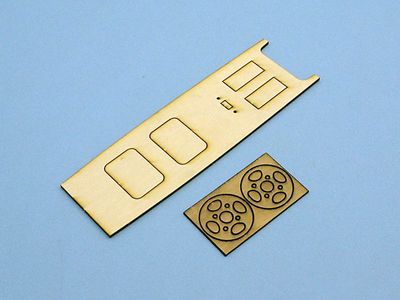

16年前は、まだダイカットのキットがあったんですね。

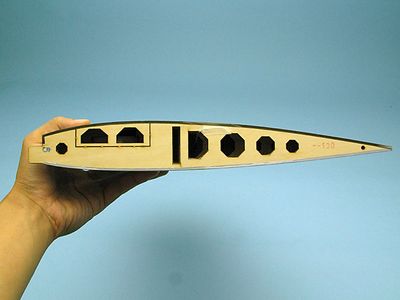

ダイカットのキットは、プレスで型抜きされたパーツやシンプルな材料で構成されているキットです。

実は、私はレーザーカットのキットは作ったことはありますが、ダイカットのキットを作ったことがありません。

ですので今回は特別に、要所要所でOK模型さんのアドバイスを頂きながら、きっちりと組み立てていきます。

初めてのダイカットキット、とても楽しみです^^

というわけで、さっそく製作にとりかかります。

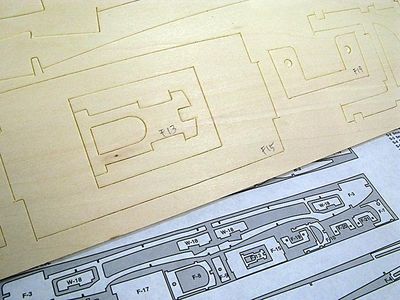

作る工程ごとに、必要なパーツを取り出していってもいいのですが、念のために、図面を見ながらダイカットのシートにパーツ番号を書き込んでいきます。特に似た形のパーツは注意して書き込みます。

パーツの確認ができたので・・・

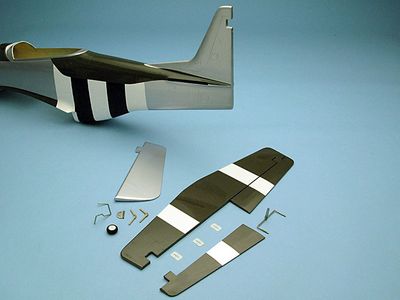

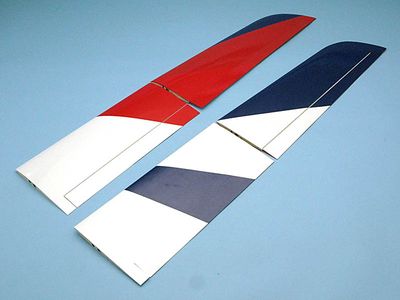

まずは、主翼から取り掛かることにします。

図面の脇にある、組立説明。なるほど、レーザーカットキットとパーツ構成はさほど変わらないんですね。

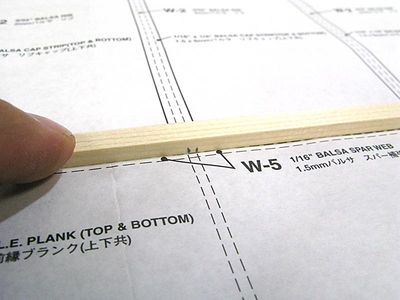

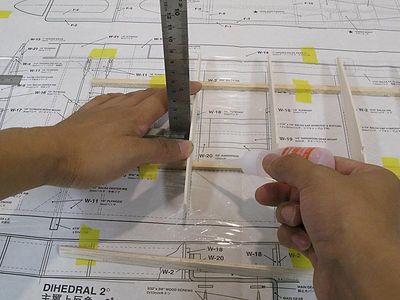

説明通りに、図面にヒノキのスパーをあてて、リブの位置をけがいていきます。

同様に、前縁材、後縁材も印をつけていきます。

その前に、スパーなどの棒材は、反りや曲りがある場合は、しごいたりして真っ直ぐになるようにしておいてくださいね。

特にスパーが曲がっていると、主翼自体がつられて曲がってしまいます。

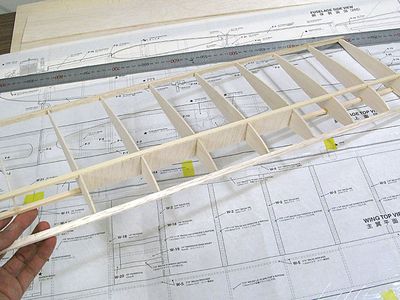

できました。スパーを置いて、リブを所定の位置に瞬間接着剤で仮止めしていこうと思います。

全てのパーツを仮止めして、ねじれが無いことを確認してからしっかり接着するつもりです。

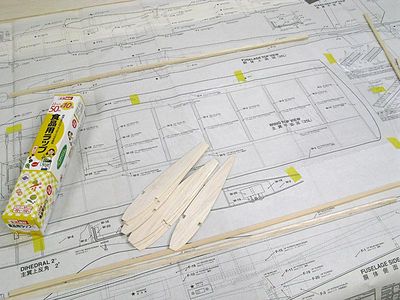

ということで、瞬間接着剤がつかないように図面の上にラップをしいておきます。

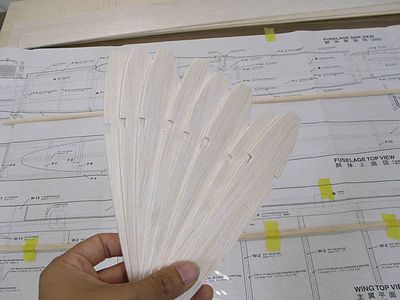

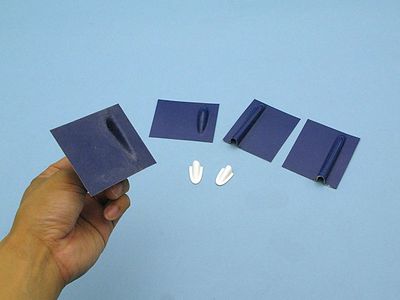

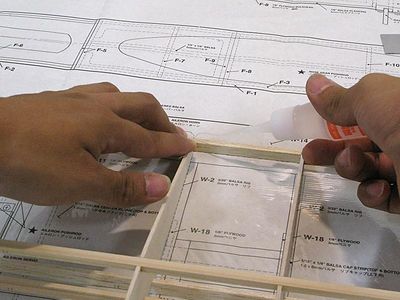

まず、ダイカットなので、リブの形が多少ばらつきがありますので、整えます。

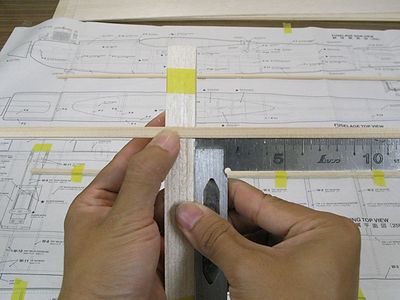

リブをまとめ、スパーの入り方を均一になるようにして、スコヤでリブとの直角を出しておいてから、マスキングテープで固定します。

三角定規でもいいですが、やはりキットを作るなら、スコヤは用意しておいた方が便利だと思いますよ。

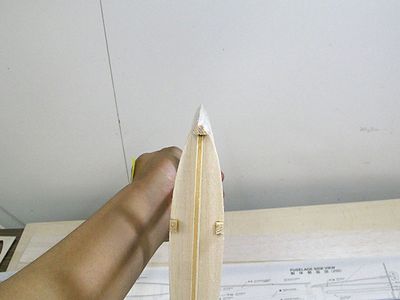

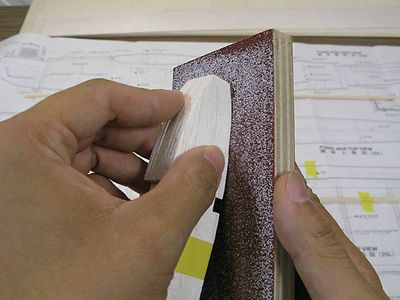

前縁、後縁、プランク材が当たるところも、サンディングブロックを使って整形します。極端に形が変わるといけませんので、強くこすらないようにします。

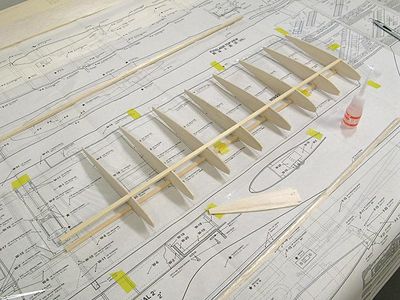

リブを、スコヤで垂直を確認しながらスパーに仮止めしていきます。

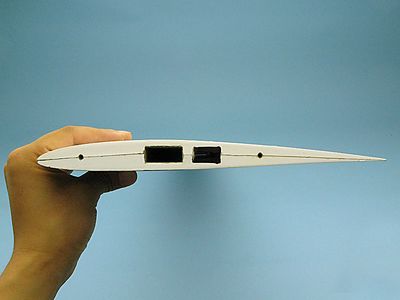

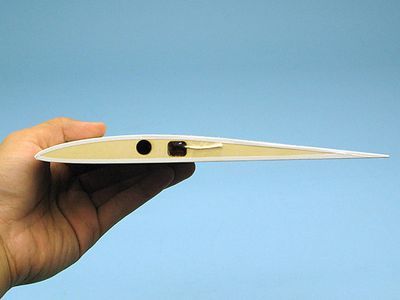

主翼の翼型は、下面が平らではなく、スパーとリブだけではグラグラしてしまい、真っ直ぐに接着するのはとても難しいです。

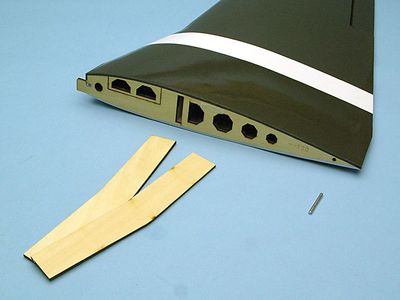

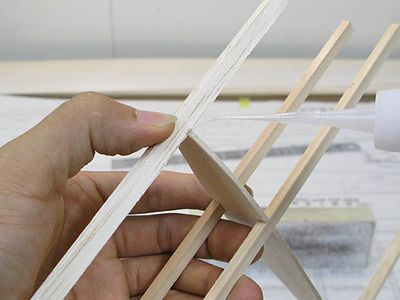

私は、後縁材を枕木のようにリブにあてることにしました。スパーと平行に、図面に固定しておき、すべてのリブが揃うようにします。

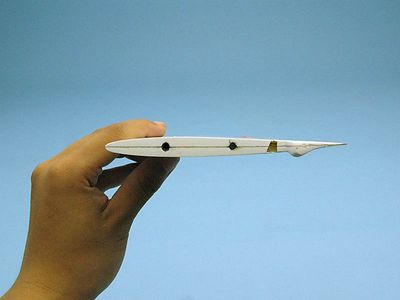

リブを、スコヤにあて、下のスパーと枕木に押し付けながら、瞬間接着剤(私はFXがお気に入りです)をチョン、と流します。隙間が大きい場合は低粘度のものは使いにくいので、BWやHWで接着してください。

後縁材は、リブの後側がテーブルにつくまで前の方に枕をかませて、リブと後縁材をテーブルに押し付けて接着します。

前縁材は、けがいた印を信じて(笑)、仮止めしていきます。

ただし、両端をまずつけてから、ねじれを見たり位置を調整しながら、他のリブをつけていきます。

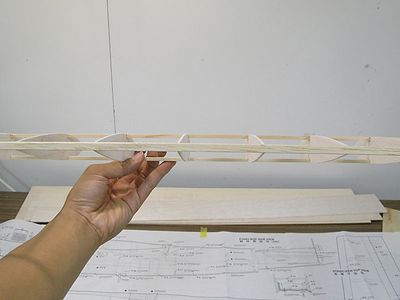

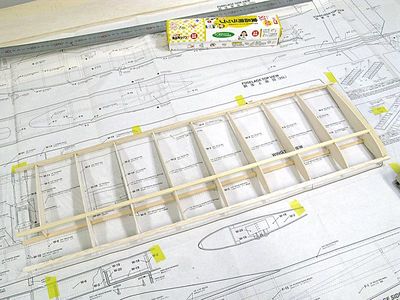

前縁材、後縁材を接着しました。3mmベニヤの翼端も接着します。

スパーの補強材を接着して、棒材とリブの接点をしっかり接着するために瞬間接着剤を流し直しました。

とりあえず一段落です。

ここまでは、バルサキットをいくつか組んだことのある方なら、恐らく無理なく組めるのではないかな?と個人的に思いました。あれこれ考えながら、楽しく組めています。なんか、工作が上手くなったような錯覚?もありますね(笑)

対称翼ですので、同じものをもう一つ作って、次回、左右主翼の接合にかかります。