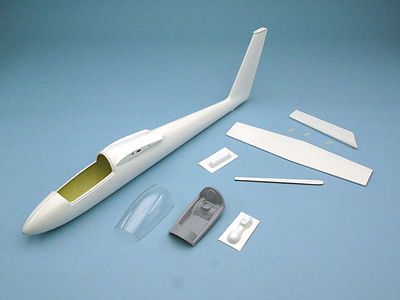

新発売の「V-pro エクストラクト 20cc (エンジン・マフラー組込済み)」のご紹介です。

その名の通り、DLE-20 ガソリンエンジンとKickit 20cc用ピッツマフラーが付属しているお得なセットですが、それだけではありません。

通常のキットとどのあたりが違うのか、ご紹介します。

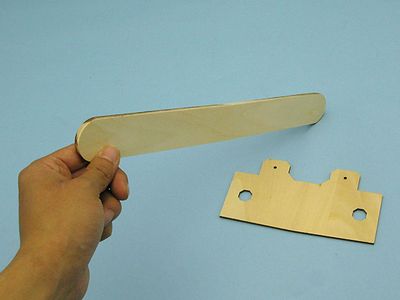

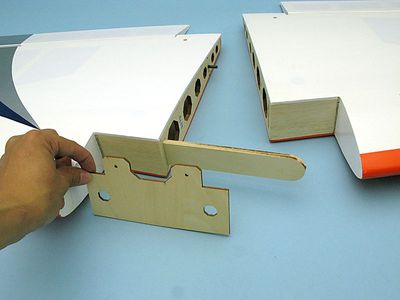

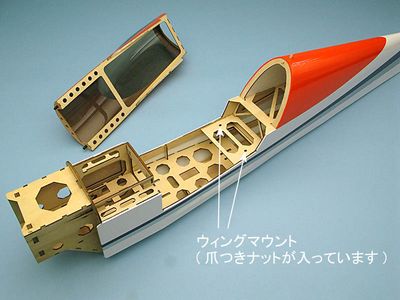

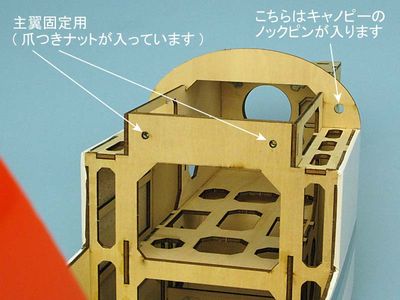

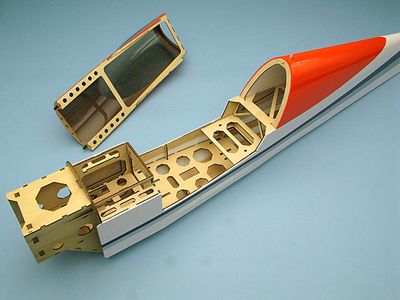

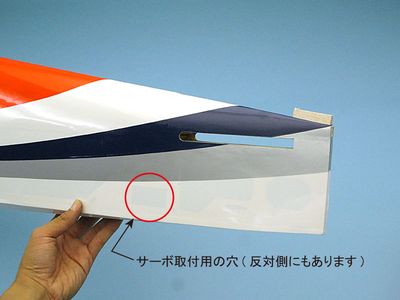

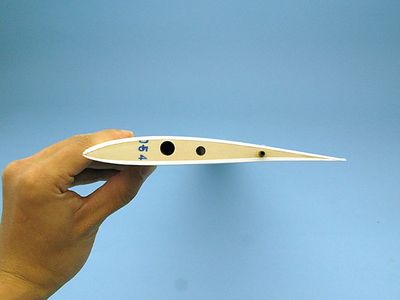

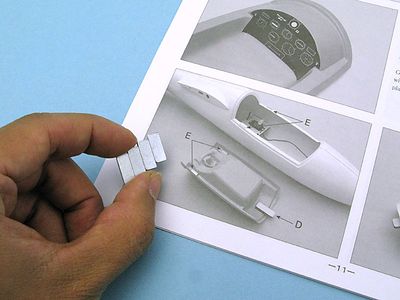

まず一つ目、ココです。第一胴枠に、位置決めが難しいエンコンリンケージの穴があらかじめ開けられています。

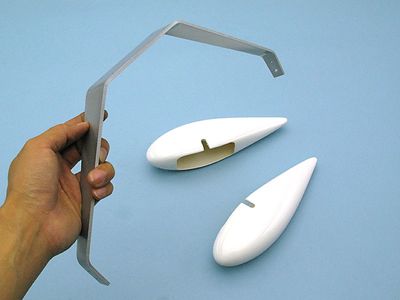

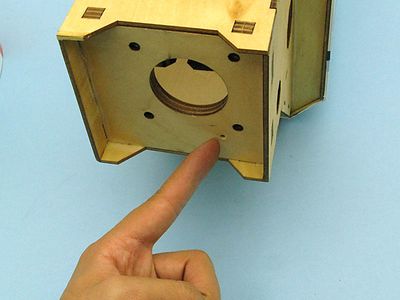

そして二つ目。ラジアルマウントに、DLE20搭載用の穴が開けられています。

それもただ穴が開いているというだけでなくて、

ちょっと分かり難いかもしれませんが、穴には全てタップが切られているんです。

これにより、エンジンの固定がかなり簡単になっています。

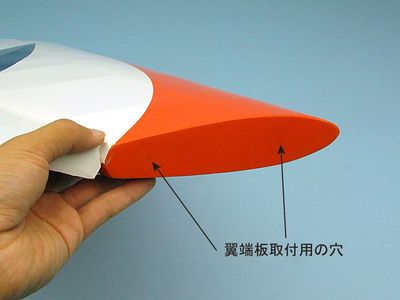

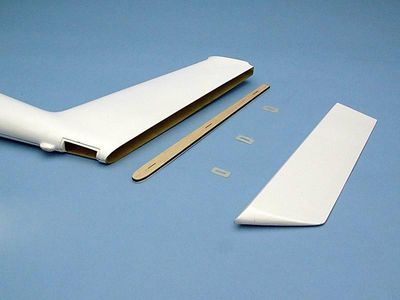

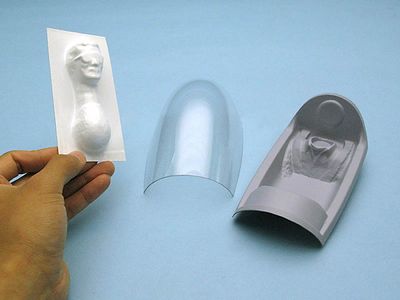

エンジンのプラグキャップや、ピッツマフラーの排気管が当たる部分もあらかじめくり抜かれていますので、カウリングの取り付けも非常にスムース。

さらに、カウリング上部にはニードルなどの調整用の穴までも開いています。

このように、煩わしい加工が済んでいる状態のキットがこの「V-pro エクストラクト 20cc (エンジン・マフラー組込済み)」なんです。

限定生産品につき、当店でも2機という少数の入荷になりましたが、これは本当にお得だと思います。

キットとエンジン、マフラーの合計金額よりもこのセットの方がかなりお買い得ですし、面倒なカウリングの加工が省かれるのは、うれしいことですよね。

今後追加入荷できるかどうか分かりませんので、お早めにお求めになることをお勧めします。

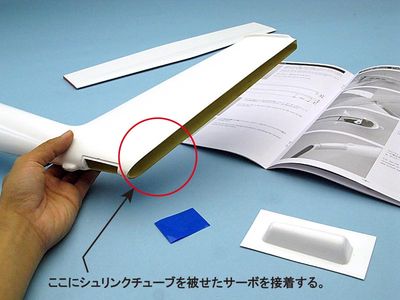

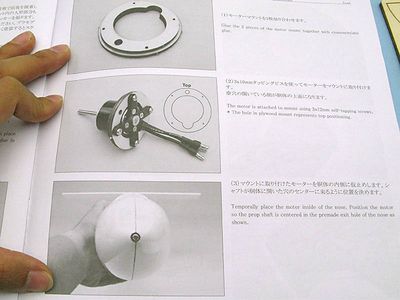

ところで、前回前々回でご紹介していませんでしたが、このキットの説明書は、DLE20を搭載される方には非常にやさしいものになっているんです。

このように、DLE20を機体に積む際の寸法や注意点が、細かく書かれているんです。

まさに、初めてガソリンエンジン機にチャレンジされる方にはとっつきやすくていいキットではないかと思います。

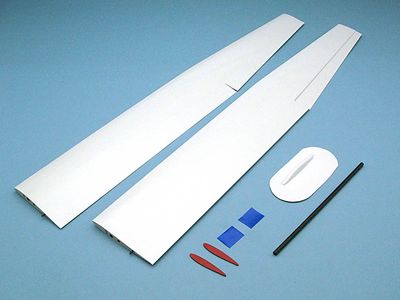

グローエンジンの場合は、90~120クラスのものを積むことも可能です。

その場合は、付属の燃料タンクがガソリン用の320ccのタンクですので、燃費があまり良くないことも想定して、グロー燃料用の395ccか500ccのものと、タンクパーツのセットを別途用意して下さい。