前回までは、現在取り扱っているフィルム貼り用アイロンの違いについてご紹介してきました。

VIPアイロンとE-アイロンの大きな違いとして、細かい温度調節機能の有無を挙げましたが、

なぜ、そんな細かい温度調節機能が必要とされているのでしょうか。

一番の理由は、フィルム、または同じフィルムでも色によって収縮温度やノリが効く温度が異なること。

ということで、手元にあった3種類のフィルムで、実際に検証してみました。

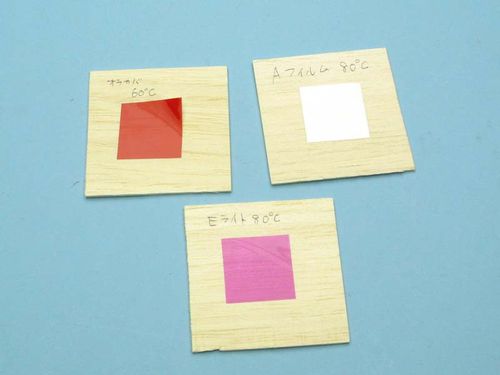

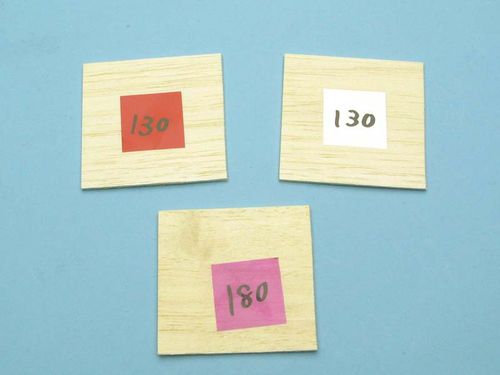

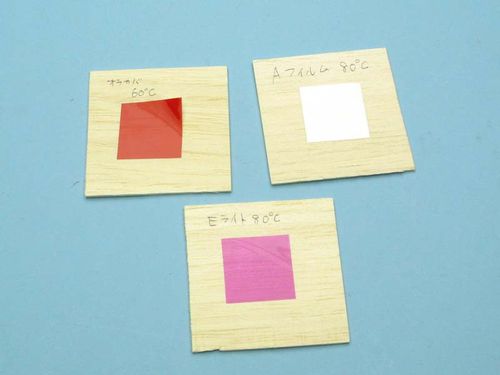

今回の検証に使うのは、オラカバの赤、Aフィルム AF26ホワイト、それとEライトフィルム 透明パープルです。

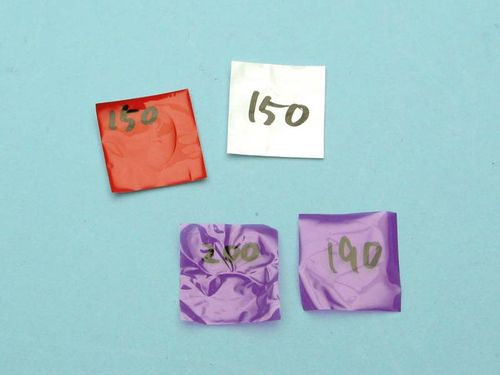

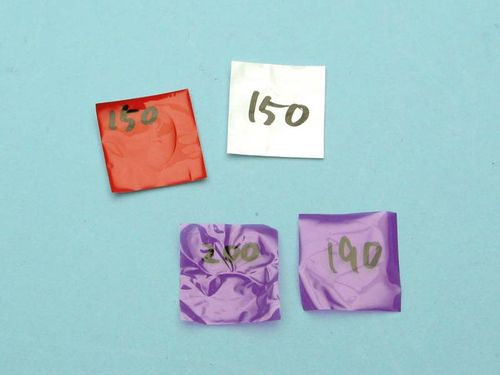

オラカバ(以下O)の収縮温度についていろいろ調べてみると、だいたい150度で縮み始めるようです。

Aフィルム(以下A)とEライトフィルム(以下E)は、メーカーHPによるとそれぞれ色によって温度は多少違うものの、

Aが約150度、Eが約200度とのことでした。

では、アイロンの温度を計りながら、ノリが効き始める温度、収縮し始める温度を調べていきます。

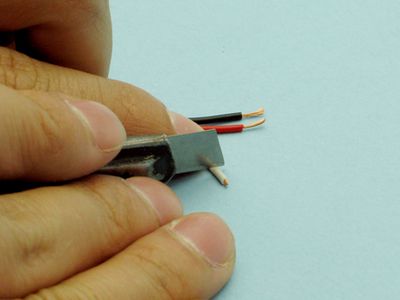

用意したフィルムをそれぞれ同じ大きさに切って、バルサの端材に貼ったり、アイロンの上に乗せてみたりしました。

すぐに剥がれてしまい、実用にはならないものの、ノリが効き始める温度は、Oが約60度、AとEが約80度でした。

それ以降、少しずつ接着力が増していき、150度程度からOとA、Eは190度あたりでようやく縮み始めます。

下調べしたとおりと言えます。

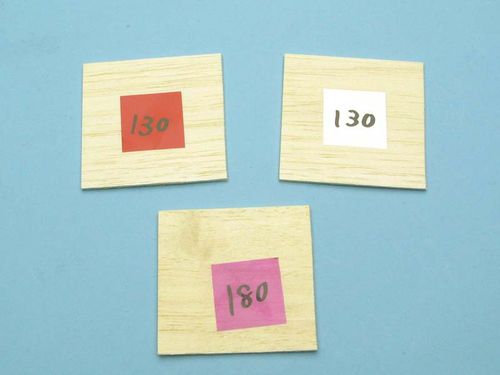

そして、最もノリが効いているなと感じるのが、それぞれの収縮し始める温度よりも10~20度低い、130度(O、A)と180度(E)でした。

つまり、フィルムを収縮させたい場合はOとAで140度以上、Eなら190度以上に設定してアイロンをあて、収縮させたくない場合はOとAで120~130度、Eなら170~180度に設定しておけば収縮しにくいというわけですね。

VIPアイロンの場合、およそ目盛りの表示通りの温度になってくれるため、そのような細かい設定も可能です。

しかし、E-アイロンのように細かい温度調節機能がない場合は、温度管理をほぼカンだけでしなければなりません。

平らなシューが好きな私は、以前まではE-アイロンのツマミを一杯に回しておき、Eライトフィルムはそのままで、オラカバなどは、少し湿らせたウエスを用意しておき、高温のアイロンをあてた後すぐにウエスで押さえて温度を下げるようにして作業していました。

平らなシューが好きな私は、以前まではE-アイロンのツマミを一杯に回しておき、Eライトフィルムはそのままで、オラカバなどは、少し湿らせたウエスを用意しておき、高温のアイロンをあてた後すぐにウエスで押さえて温度を下げるようにして作業していました。

それでも時々、主翼の後縁部分など、フィルムが縮みすぎて生地が見えてしまうという失敗を経験しています。

VIPアイロンType-Fを使えば、そんな失敗も格段に少なくなるというわけです。

オススメですよ。