ty1 デラックス パワーパネルの使い方、3回目は電動燃料ポンプ用の電源回路についてです。

今回使用する部分は、上写真の①~③になります。ご覧のように①6V用電動ポンプをつなぐ端子と②12V用電動ポンプをつなぐ端子(マイナスは共通です)と③ポンプ出入切替スイッチがあります。

このスイッチは通常は中立で電源OFFですが、倒す方向によってポンプのモーターの回転方向が反対になる逆転スイッチです。

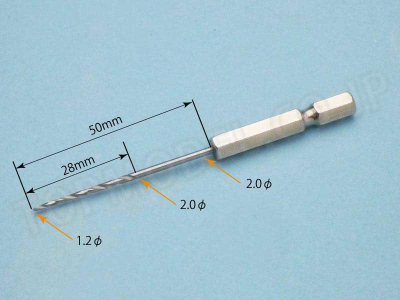

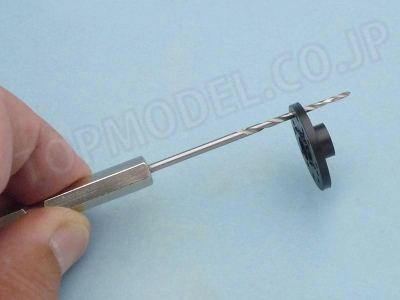

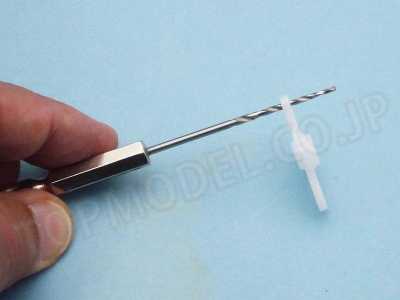

ポンプのリード線に一回目で説明した2mmピンジャックをハンダ付けし、写真の位置に差し込みます(6V仕様ポンプの場合)。

この状態でピンク矢印の③スイッチをどちらかに倒すとポンプが動きます。

この時③スイッチをIN側に倒すかOUT側に倒すか、それは皆さんのお好みという事ですね。

そんな無責任な!とおっしゃる方もおられるでしょうが、ポンプをメインに見れば出ていくほう(OUT)が給油時、INが燃料を抜くときになりますが、燃料タンクから見れば給油時は燃料が入ってくるのでIN、抜くときはOUTになりますよね。

ちなみに私はポンプから見てOUTが給油、INがタンクから燃料を抜く方向にしています。

スイッチを入れて燃料缶から機体の燃料タンクに燃料が入ればOKですが、燃料の出入りする向きが皆さんの思いの反対の場合はプラスとマイナスを入れ替える、すなわち写真の赤いピンジャックと黒いピンジャックを入れ替えればよいだけの話ですが、あとあとのことを考えるとピンジャックの色を入れ替えてパネル側の端子と色を合わせておくほうが良いと思いますね。

飛行を終わってタンクから燃料を抜くときは反対側にスイッチを倒せばOKです。

なお、このポンプ端子の電圧をテスターで測ったところ、①6V用端子、②12V用端子のどちらもメーターは12V(親バッテリーの電圧)を示しました。製造元に確認したところ、これは故障ではなく、①6V用ポンプ端子は抵抗で電流制限をすることで6V用ポンプに対応しているとの事でした。

②12V用ポンプ端子には抵抗がついていませんので、電源となる親バッテリーの電圧がそのままかかる事になります。

以上でty1 デラックスパワーパネルのご紹介を終わります。

最後に、これと同じ機能を持っていたOK模型VIPパワーパネルが生産終了となってかなり経ちます。大事に使っていても故障してしまって代替製品を探しておられる方も少なくないと思います。

そんなかたはぜひこのty1 デラックスパワーパネルをご検討ください。