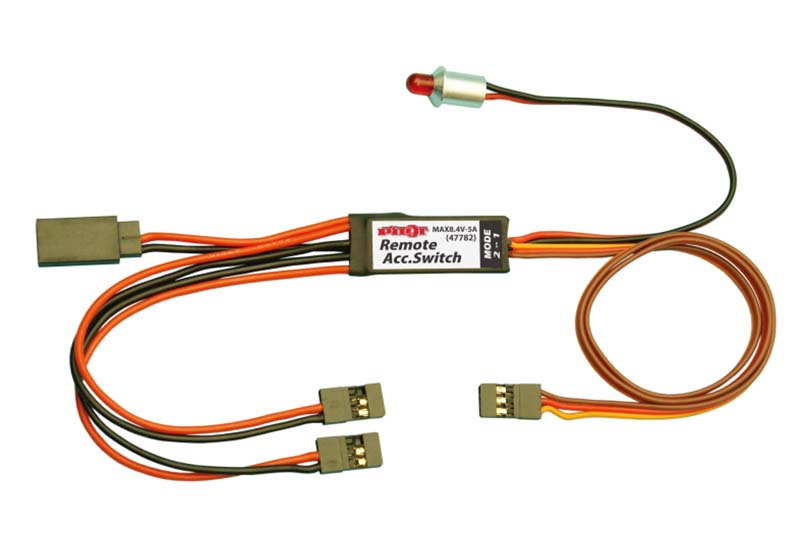

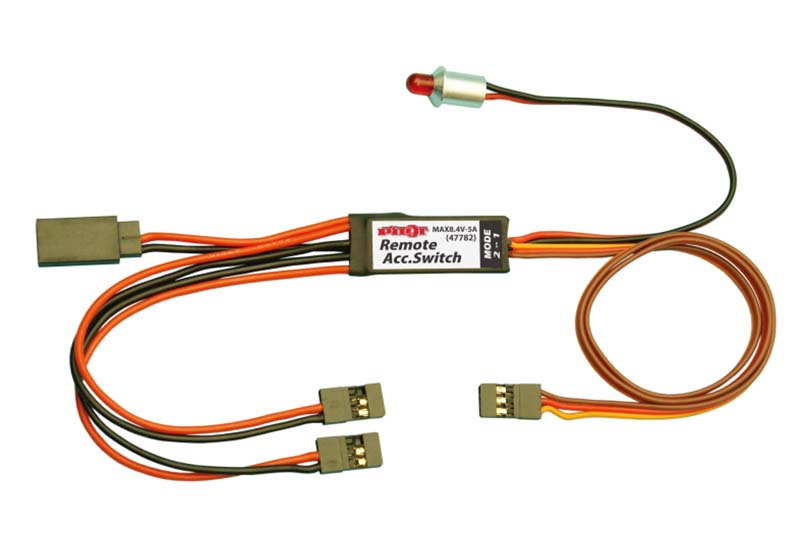

最近PILOTリモートアクセサリスイッチでグロープラグヒートのON/OFFが出来ますか?というお問い合わせが、たまたまでしょうが続きました。

グローエンジンはスロー運転を続けた時などグロープラグが冷えてしまうとエンストしてしまいますので、それを防ぐためにスロー運転の時だけグロープラグをヒート(点火)出来れば、と思っておられる方も多いと思います。

そのために機体にプラグヒート用のバッテリーを搭載しておき、必要と思うときだけプロポの操作でリモートアクセサリスイッチを操作してプラグヒートのON/OFFが出来ないかというお問い合わせになったと思われます。

そこで、今回はその疑問にお答えするべく調査と実験をしてみましたので、その結果をレポートさせて頂きます。

なお、以下の作業は場合によってはプラグが切れてしまったりリモートアクセサリスイッチが壊れてしまうリスクを持っていますので、同様の実験をされる場合は自己責任でお願いします。また、プラグや抵抗がかなり熱くなりますので火傷にも十分気を付けてくださいね。

さて、まず、結論から言いますと、ポケットブースターのように1.2Vのニッカド電池(またはニッケル水素電池、以下言いなれてますのでニッカドと言います)1セルを、リモートアクセサリスイッチを介してプラグに接続する方法では実用になりません。理由はリモートアクセサリスイッチを経由することで電圧降下が起こり、その結果エンジンがかかるほどの明るさ(赤熱状態)にプラグをヒート出来ないからです。

ですから、プラグヒートのON/OFFにリモートアクセサリスイッチが使えますか?というご質問にはとりあえず「ニッカド1セルでは使えません」とお答えする事になってしまいます。

では全く方法は無いのでしょうか。ちょっと考えてみました。

とりあえず、電圧が下がるのならバッテリーの電圧を上げる!それですよね。

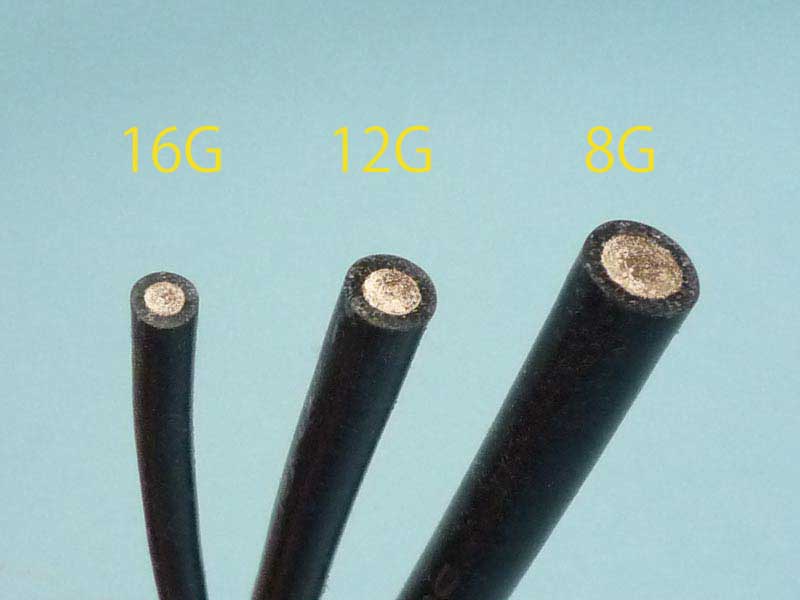

でもグロープラグは繊細なものですから、バッテリーのセル数をニッカド1セル1.2から2セル2.4Vににちょっと電圧を上げすぎると切れてしまいます。

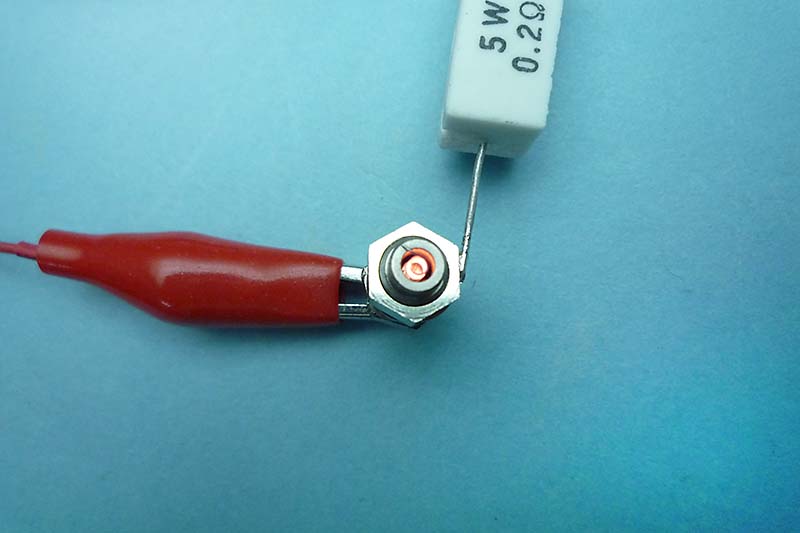

上げ過ぎたバッテリーの電圧をプラグヒートに適した電圧に下げるには、手っ取り早くバッテリーとプラグの間に抵抗を使う事です。

上げたり下げたりややこしい事ですが、とりあえずニッケル水素3セル、3.6Vの組みバッテリーを作り、プラグの赤熱状態がエンジン始動に適当な明るさになる抵抗の値を探ってみました。

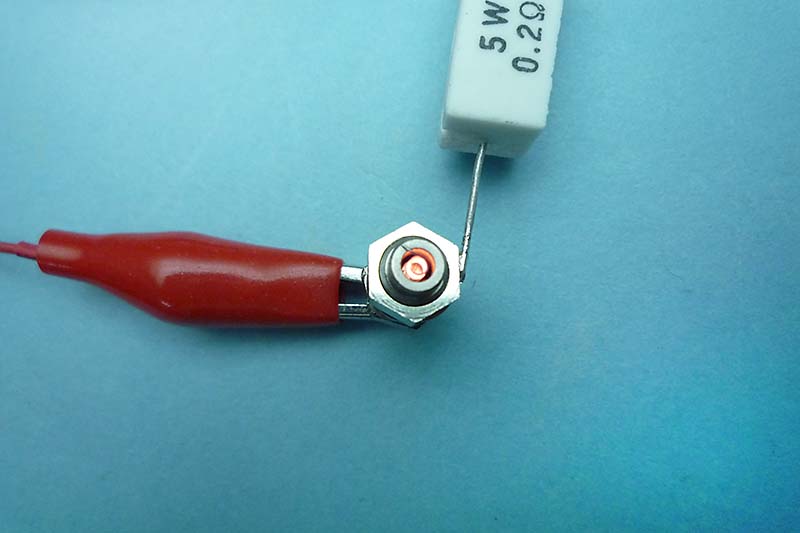

写真はバラック配線(仮配線)で抵抗値を探り当てた時の状態です。

写真はバラック配線(仮配線)で抵抗値を探り当てた時の状態です。

左上のブルーの物体が急遽こしらえたニッケル水素3セルパック(定格3.6V)になります。

テスト開始の最初は抵抗(0.2Ω)は多めに繋いでおき(5個、合計1Ωからスタート)、徐々に減らしてゆく方法で、写真のように合計3個、0.6Ωぐらいが適当と判断しました。

なお、プラグのヒート状態はプラグの型番、電源電池の大きさ(容量と放電能力)、配線全体の抵抗ロスなどによりかなり大きく変動しますので、今回の例は、あくまで参考としておくにとどめてください。ちなみにプラグはOSのF番で、電流は約2.8Aでした。

結果、このようなヒート状態です。

これなら何の問題もなくエンジンが始動できそうです。

なお、このスタイルで実用に供するには、予想ヒート時間に見合ったバッテリー容量や抵抗の過熱対策もしなければならないと思います。

ところで、スロー運転時にプラグヒートをしたいという方の中には2気筒グローエンジンのかたも多いはずです。

片気筒が上空で死んでしまう事って結構ありますからね。

そのための2気筒を同時にヒートする方法をちょっと考えてみました。

リモートアクセサリスイッチには出力が2系統あります。

ですからこの2系統にプラグを1個づつ繋げば良いはずですね。

そのための実験バラック配線です。

何が何だかわからない状態ですが、とにかくチャンネル1とチャンネル2にプラグを繋いでみました。

結果、1プラグの時に比べてずいぶん暗くなりましたが、運転するには支障ない明るさですね。暗くなったのはバッテリーの放電能力が十分でないのかもしれません。もっと明るくしたい場合はバッテリーを大きくするなり、抵抗を少なくするなりして調整は出来ると思います。

結果、1プラグの時に比べてずいぶん暗くなりましたが、運転するには支障ない明るさですね。暗くなったのはバッテリーの放電能力が十分でないのかもしれません。もっと明るくしたい場合はバッテリーを大きくするなり、抵抗を少なくするなりして調整は出来ると思います。

以上、今回はお客様のご質問に答える形で久しぶりに実験をしてみました。

なお、繰り返しになりますが、これはあくまで実験です。

長時間の使用や夏季の高温時などの条件下で実際に使えるかまで検証している訳ではありません。

あくまで参考にして頂けたらという事ですので、お客様が同様の使用をされた際に問題が生じても責任は負いかねます事はご了承ください。

ここで、2つ、当店からのお知らせです。

まず明日、10月14日は臨時営業致します。

午前11時までにご注文、ご入金を確認できましたものは当日発送させて頂きます。

お急ぎの商品が出来ました場合などにご活用下さい。

次に、10月29日、OK模型主催のTahmazo(タマゾー)フェスティバルがKMA京都模型飛行場で開催されます。

当ショップ社員も当日現地に赴きます。

その際、10月27日午前中までにいただきましたご注文商品を現地でお渡しすることも可能でございます。その場合、通常の送料は頂きません。

また、現地での代金決済もさせて頂きます。

参加されるかたはもちろん、見学においでになるかたもぜひご利用ください。

タマゾーフェスティバルの詳しい情報はこちらからご覧いただけます。

さて、本日のお題はトップモデルオリジナル シリカ・フィラーです。

さて、本日のお題はトップモデルオリジナル シリカ・フィラーです。 現物はと言いますと、マイクロバルーンのように白くて非常に細かい粉末で、ボトルを傾けるとノズルからサラサラと流れ出てきます。

現物はと言いますと、マイクロバルーンのように白くて非常に細かい粉末で、ボトルを傾けるとノズルからサラサラと流れ出てきます。