何故か最近お問い合わせの増えてきたポケットブースター。

前回はポケブーについているメーターについて説明しました。

おさらいをしてみますと、

1.ポケブーのメーターはプラグに流れる電流を見るためのものです。

2.プラグが切れていなければ(正常にプラグヒート出来ていれば)メーターの針が振れ、プラグが切れたりブースターコードが断線していたりすると振れません。

3.電池の容量を見るものではありませんから、電池が充電されていても針は振れません。

4.同様に、充電中もメーターは振れません。

以上、ポケブーの基本ですからご存知でなかったかたはよく覚えておいてくださいね。

今回は、これもお問い合わせの多い、ポケブーの充電方法について解説させて頂きます。

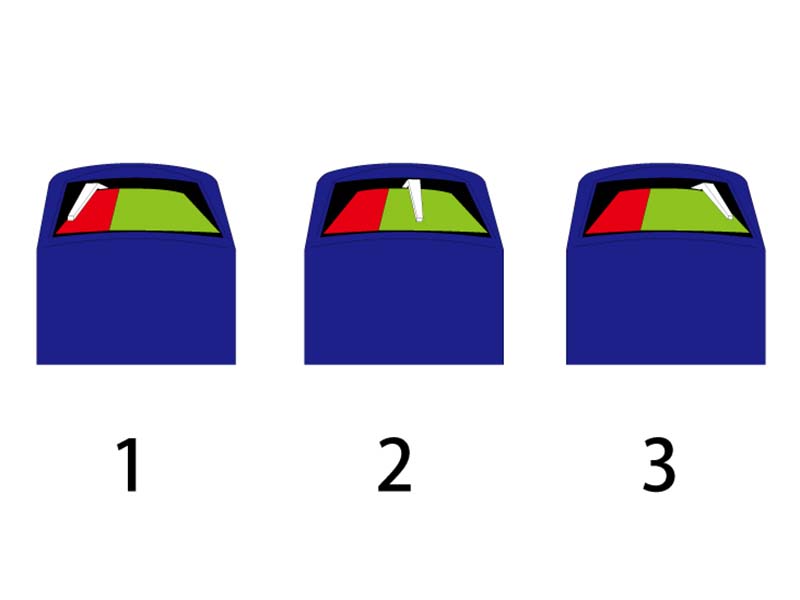

まず、現在当店で扱っているポケブー対応の充電器を並べてみました。

まず、現在当店で扱っているポケブー対応の充電器を並べてみました。

①はもっともオーソドックスなPILOTポケットブースター用急速充電器です。

名前の通りポケットブースター専用の充電器になります。

②はty1 VIP デラックスパワーパネルです。

プラグヒートやスターター、電動ポンプの電源などを1枚のパネルに集めた便利なものです。

その機能の一つにポケブーの充電機能があります。

③はiSDT Q6 Plusで、こちらはリポやニッカド、ニッケル水素、鉛バッテリーなどの充電に対応した多機能充電器です。また放電機能も備えていますのでリポバッテリーの保管充電も出来ます。

もちろん、PILOTポケットブースターに使用されているニッケル水素バッテリー(1セル)の充電機能もあります。

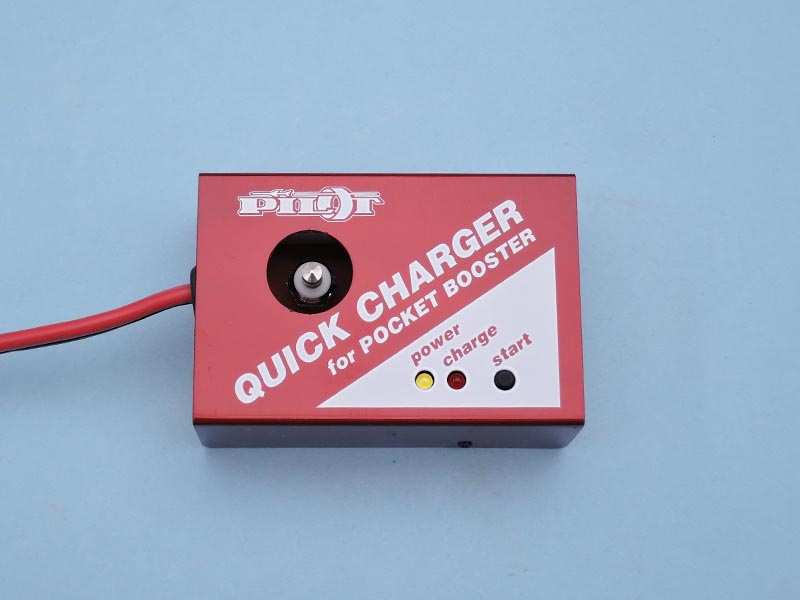

まず①オーソドックスなPILOTポケットブースター用急速充電器から説明してゆきますね。

まず①オーソドックスなPILOTポケットブースター用急速充電器から説明してゆきますね。

写真の左側のコード(ミノムシクリップ付き)を12V電源につなぎますとpowerと表示されたオレンジのLEDが点灯します。

次に、充電器のプラグ型端子にポケットブースターを繋ぎ、startボタンを押すと、赤いランプがついて約0.8Aの電流で充電開始、20分経てば自動的に電源が切れ過充電を防ぐようになっています。

次に、充電器のプラグ型端子にポケットブースターを繋ぎ、startボタンを押すと、赤いランプがついて約0.8Aの電流で充電開始、20分経てば自動的に電源が切れ過充電を防ぐようになっています。

実際に充電してみますと一回の充電で約5分間プラグヒートする事が出来ますので(O.S.#8の場合。プラグの種類やエンジンの状態によって流れる電流はかわります)、飛行場についてから充電しても当座の飛行には充分間に合いますし、次の飛行までの待ち時間に再び充電しておくというようにすれば良いと思います。

また、前もって満充電にしておきたい場合ですが、一回の充電で約400mAH充電出来ますので、PILOTポケットブースターに入っている1900mAhのニッケル水素バッテリーならカラの状態から約5回充電を繰り返せばほぼ満充電になる勘定ですね。

簡単な仕組みで価格も安い充電器ですが、充分実用に耐える製品で、店主もお気に入りで愛用しています。

こちらはty1 VIP デラックスパワーパネルです。

こちらはty1 VIP デラックスパワーパネルです。

写真の点線で囲んだ部分がポケブーの充電回路で、こちらは約2Aの電流で急速充電します。ただし、充電停止回路やタイマーを持っていませんので過充電にならないよう充電時間には気を配る必要があります。

充電不足でポケブーが現場でカラになってしまった時、約5分ほど緊急充電すれば数回の始動が可能です。

充電不足でポケブーが現場でカラになってしまった時、約5分ほど緊急充電すれば数回の始動が可能です。

万一の場合に便利な機能ですね。

残る③のiSDT Q6 Plusについては、次回、少し詳しく解説させて頂きたいと思います。

ここで、皆さんにキャンペーンのお知らせです。

当ショップでは4月12日午前10時までの期間限定で、「限定商品購入で送料無料。10800円以上購入でも送料無料キャンペーン」を実施中です。

今回のキャンペーン対象商品は延長コードです。延長コードのみはもちろん、延長コードと他の商品を併せてお買い上げの場合でも、そのご注文の送料は無料となります。また、延長コードをお買い上げにならない場合でも、10,800円以上お買い上げでも送料が無料になります。

詳しくはキャンペーン案内ページをご覧ください。

春のフライトシーズンに備え、小物パーツから新作飛行機まで、ぜひお得なこの機会にご購入下さい。