今回は、RCAW誌に紹介された「パルサー」を紹介します。

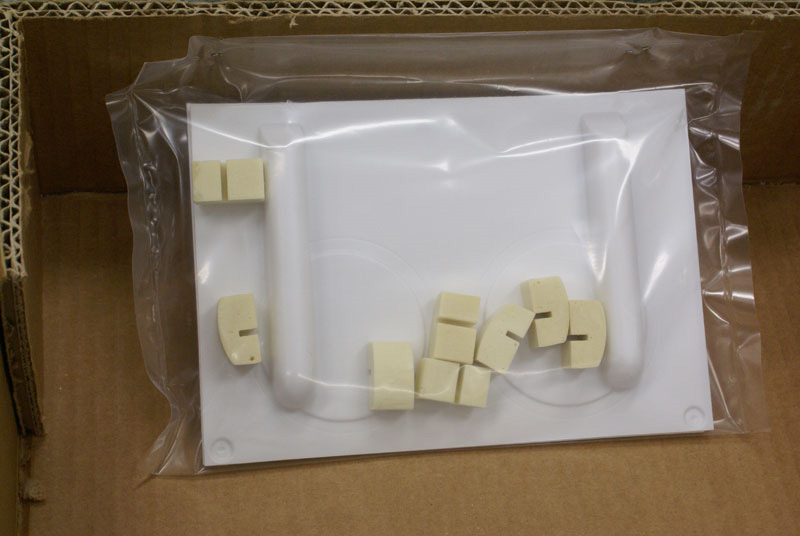

このキットは、箱ではなく、台紙の入ったビニール袋入りになっています。

このキットは、箱ではなく、台紙の入ったビニール袋入りになっています。

昔の竹ヒゴ飛行機みたいです。

RCAW誌では、半完成機として紹介されていますが、人によっては、組み立てキットと思われる方もあるかもしれません。

RCAW誌では、半完成機として紹介されていますが、人によっては、組み立てキットと思われる方もあるかもしれません。

素材は、デプロンとカーボンロッド、ベニアになっています。

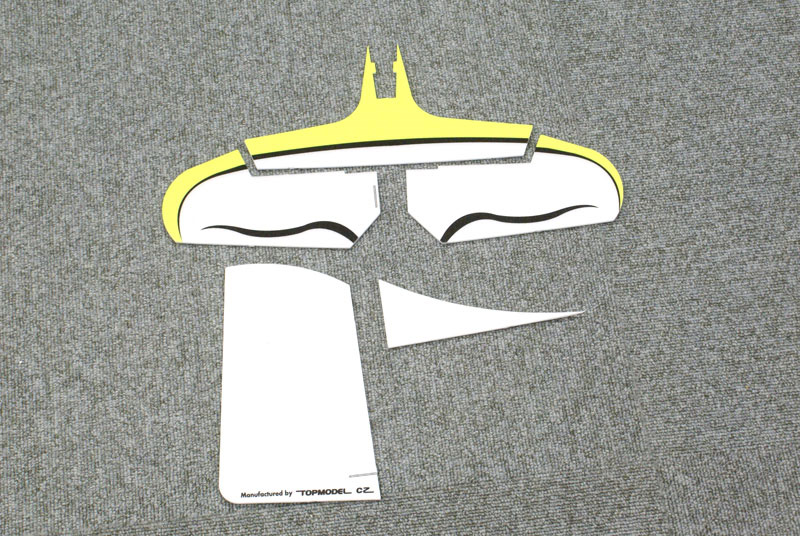

これは胴体のパーツです。

これは胴体のパーツです。

左右の側面板は、写真のように上面でくっついていてそこにグラステープで補強が最初からされています。

各パーツの接着には、スチロール用ボンドか、スチロールに使用できる瞬間接着剤とOKボンドターボの硬化促進剤をしようすると良いでしょう。

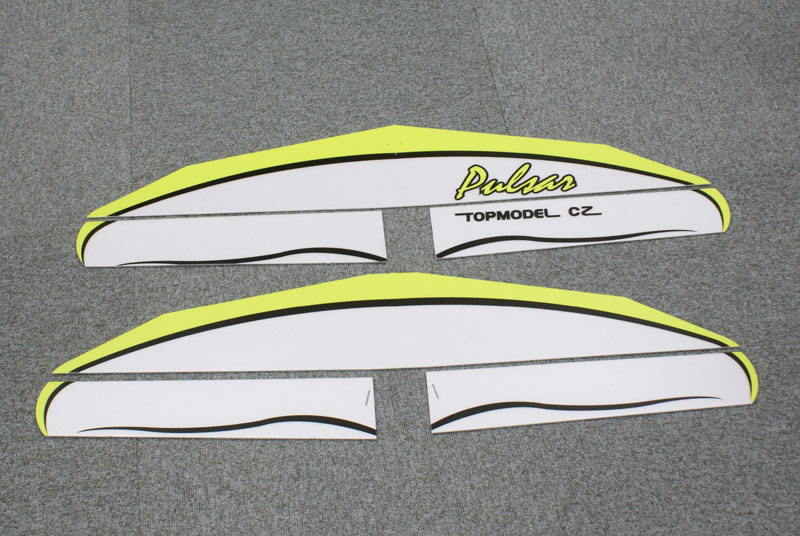

主翼は、複葉機なので上下2枚で形はまったく同じになっています。

主翼は、複葉機なので上下2枚で形はまったく同じになっています。

機体名のロゴが印刷されているほうが上の翼になています。

写真では見えにくいですが中央の支柱を取り付ける位置も印刷されています。

エルロンは、下翼用のほうの胴体中央よりのところにコントロールホーンを取り付ける位置が印刷されいますので上下と間違えないようにします。

垂直・水平尾翼は、ほとんどがエレベーター・ラダーの動翼がしめています。

垂直・水平尾翼は、ほとんどがエレベーター・ラダーの動翼がしめています。

このあたりが、3Dアクロ的なところです。

主翼も尾翼もともに単板になっていますが、EPPのようにカーボンなどで補強材を使わなくても硬性があります。

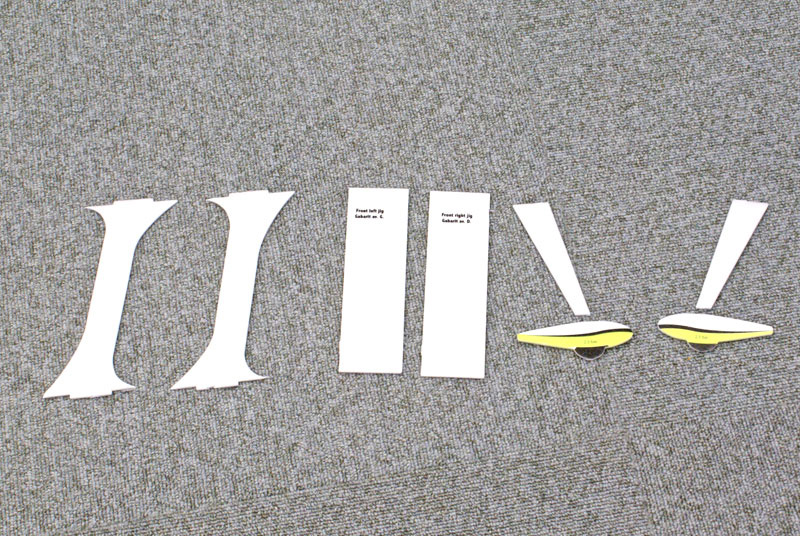

左の2枚は、主翼の上下の支柱です。

左の2枚は、主翼の上下の支柱です。

中央の2枚は、上の主翼を取り付けるときに胴体に仮止めして使う治具です。

これのおかげで正確に上の翼を取り付けることができます。

右は、主脚カバーとダミーの車輪でこの裏にベニアの車輪を接着して脚のカーボンロッドに接着してしまいます。

パルサーやクエーサー・スホーイとも基本的に車輪はダミーになっています。

機体が非常に軽量に出来ているのと、体育館のように床面の状態が良い室内で超低速飛行をすることを前提に設計されているためのようです。

私の機体は、0.8mmぐらいのピアノ線を使って車輪が回るように加工しています。

これは、カーボンロッドやベニアパーツです。

これは、カーボンロッドやベニアパーツです。

右側にキャノピーが置いてあるのですが、非常に透明度の高い素材で薄く軽量にできているので、写真で撮るとほとんど写りませんでした。

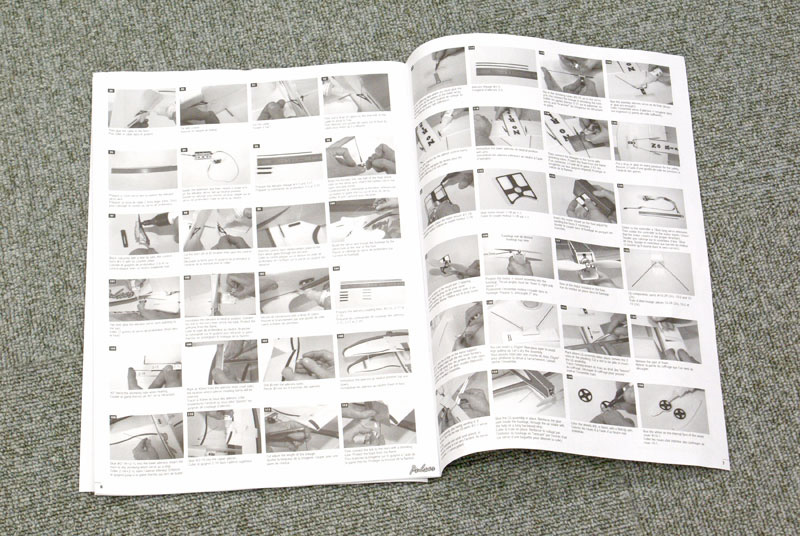

組み立て説明書は、チェコ語で書いてあるのですが、写真で手順が詳しく載っているので、写真を見ているだけで十分組み立てることが出来ます。

組み立て説明書は、チェコ語で書いてあるのですが、写真で手順が詳しく載っているので、写真を見ているだけで十分組み立てることが出来ます。

この機体の組み立てで一番難しいのが上下の主翼の間に張る張り線です。

この線は、ケブラーであまりピンと張ろうとしないのがコツのようです。

キッチリ張ろうとして引っ張り過ぎるとかえって翼がひずんでしまうので、引っ張り過ぎない方が良いようです。

バッテリー込みの全備重量180g以下で仕上がった本機の飛びは、飛んでいると言うより浮かんでいるという感覚がするほどユックリだけどシッカリとした飛びをしてくれます。

インドア機を楽しんでいるユーザーさんに是非一度飛ばしていただきたい機体です。