「水ぬるむ春」などと春の訪れを告げる言葉を耳にしますと、フィールドに出かけてフライトを楽もうとテンションも上がるのですが、その言葉通り水辺で水上機を楽しみたい、と思っておられるかたもおられる事と思います。

その水上機、文字通り水の上を滑走して離水、着水をするという事で、陸上機には無い爽快感を味わえる一方で、フロートの取付角度やフロートのステップと重心位置の関係など、水上機ならではのフライトにかかわるノウハウがあります。

その水上機、文字通り水の上を滑走して離水、着水をするという事で、陸上機には無い爽快感を味わえる一方で、フロートの取付角度やフロートのステップと重心位置の関係など、水上機ならではのフライトにかかわるノウハウがあります。

それと共に忘れてならないのは、機体の防水対策です。

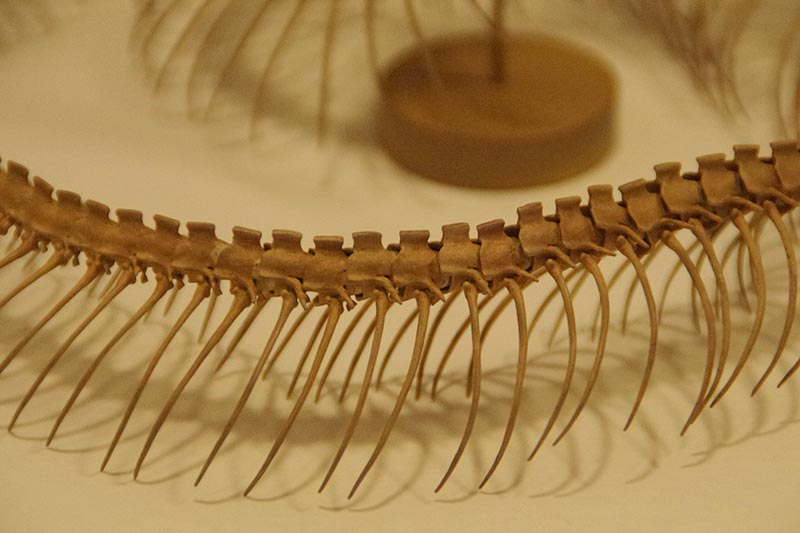

上の写真のように、激しい水しぶきがかかるのは水上機の宿命なんですが、この水しぶきに全く無防備では受信機やサーボ、バッテリーなどが浸水してノーコンになる恐れがあります。

そこで今回は水上機にとって何より大切な防水対策のアイデアをいくつかご紹介させて頂きますので、これから水上機を作ろうという方はもちろん、すでにお持ちのかたもぜひご一読のうえ、参考にして頂けたらと思います。

早速、教材機として当店でも取り扱っていますアイランドブリーズスプラッシュ ターコイズを例にとって説明させて頂く事にします。

早速、教材機として当店でも取り扱っていますアイランドブリーズスプラッシュ ターコイズを例にとって説明させて頂く事にします。

ご紹介します対策は写真の①から④までの4つのアイデアがあるのですが、全部を一度で、となると長くなりますので今回は①と②をご紹介させて頂きます。

ご紹介します対策は写真の①から④までの4つのアイデアがあるのですが、全部を一度で、となると長くなりますので今回は①と②をご紹介させて頂きます。

まず、①なんですが、矢印の先は黒いフィルムがあるだけですから「何の事?意味わからん」とおっしゃるかたがほとんどでしょう。

実はこの矢印、この機体に貼られている黒い部分全体を指している訳で、胴体の開口部全体をシール状のフィルムで覆っているんです。

これは組み立て前の胴体です。

これは組み立て前の胴体です。

ご覧の様に大きなキャノピーがついたハッチを被せるようになっていますが、これだけ大きなハッチの周囲からは結構水が入り込むのではないかと心配になりますね。。

そこで、機体にリンケージやメカ積みを済ませた後で、この開口部全体をシールで覆ってしまう訳なんです。

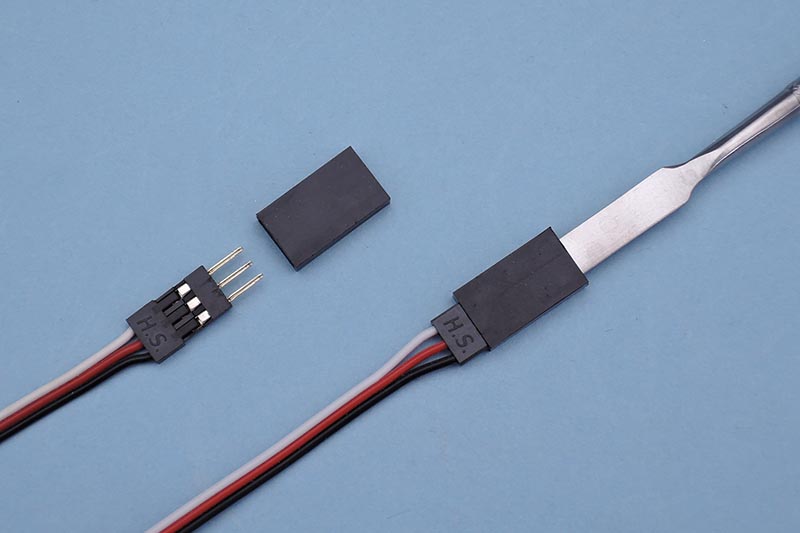

「そんなことしたら電池の入れ替えやエルロンサーボコネクタなどの接続はどうするの?」と言われるでしょうが、その答えは次の写真にあります。

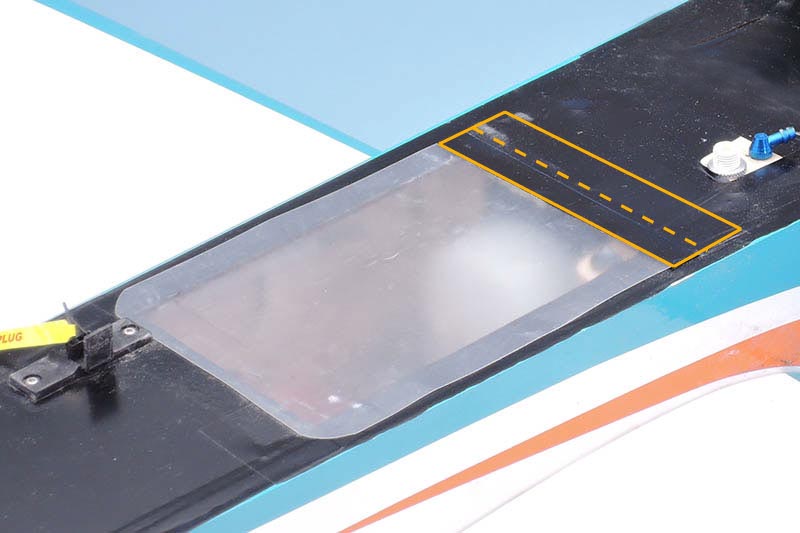

その答えが、写真で半透明に白く映っている部分です。

その答えが、写真で半透明に白く映っている部分です。

これは文具でクリアホルダーとして売られている薄いプラスチックシートをカットして作った内部ハッチです。

写真では判りにくいので黄色い枠で囲んでいますが、この部分にビニールテープを貼ってヒンジとし、黄色い点線部分を支点として開閉します。

こんな具合に開きます。

こんな具合に開きます。

判りやすくするためフィルムを曲げていますが、実際はテープ部分を支点にパタンと開きます。

この内部ハッチは上からコックピットを載せるとすき間がなくなり、胴体内部への浸水を防ぎます。

それでも心配な方は飛行の際に周囲を防水テープなどで塞いでおかれると完璧でしょう。

なお、アイランドブリーズは主翼を胴体の左右からカンザシに差し込んだ後、主翼の抜け止めナットを胴体の内側から締め付けるのですが、その作業もこのハッチから行う事が出来ます。

残る③項と④項は次週という事にさせて頂きますが、ここでスクープニュースです。

今回題材に使っていますアイランドブリーズスプラッシュ ターコイズは陸上型のアイランドブリーズ ターコイズの水上機型という事はご存知の通りです。

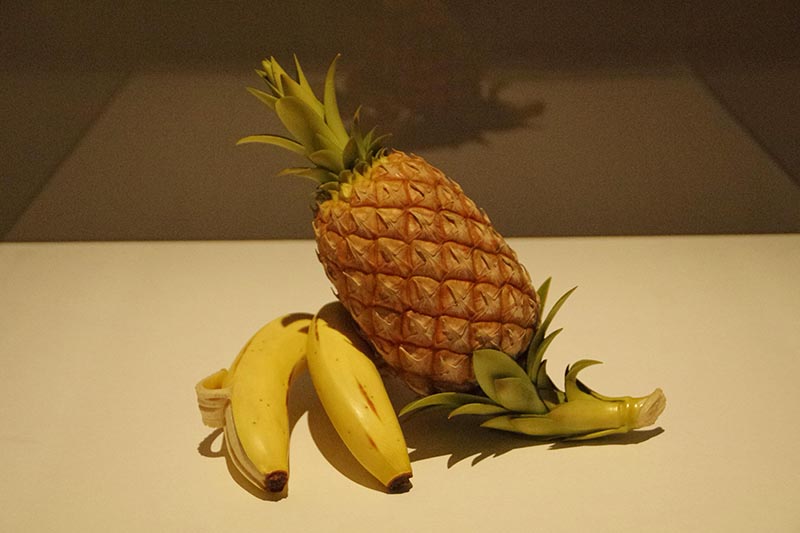

ところで、アイランドブリーズには色違いのアイランドブリーズ オレンジ(陸上型)が先日発売されましたね。

という事はオレンジの水上機型も出て来るのでは?と思っていましたが、その通り、先日とある場所でテスト中のアイランドブリーズスプラッシュ オレンジを目撃しましたので、ご紹介します。

発売はいつ頃ですか?と尋ねましたところ、4月始めにはお店に並ぶでしょうとの事でした。

発売はいつ頃ですか?と尋ねましたところ、4月始めにはお店に並ぶでしょうとの事でした。

水辺に映えるオレンジの水上機、ご期待下さい。