OK模型の肩翼(ショルダーウイング)機PILOT フィエスタ。

このような肩翼機で70クラスの大きな機体は珍しく、どっしりと落ち着いた独特の飛びが人気のようです。

このフィエスタ、少し前の発売になりますが、入荷量が少なく皆さんにお知らせする機会がありませんでした。

このたび、ようやく在庫できるだけの量が入荷しましたので、いまさらですがキットの紹介をさせていただきます。

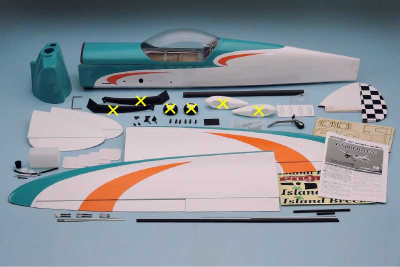

これがメーカー発表の箱開け写真です。

写真は黄色ベースに赤と黒のカラーリングのフィエスタ 黄/赤ですが、このほかに白ベースにオレンジ、黒の塗り分けのフィエスタ 白/オレンジがあります。

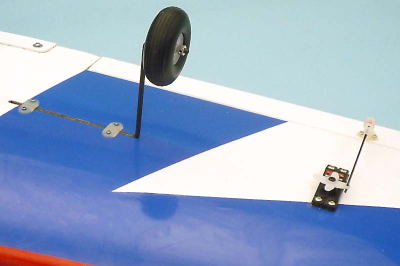

キットの内容ですが、胴体、主尾翼はバルサがメインの木製構造にフィルム張り完成機で、FRP(グラスファイバー)製のカウルとジュラルミン製メインギア、タイヤ、FRP製ホイルスパッツ、エンジンマウント、燃料タンクなどが入っています。

その他、セット内容は上の写真でほぼお判りになると思いますが、店主なりに気がついた点、面白いと思った点を補足させて頂きますね。

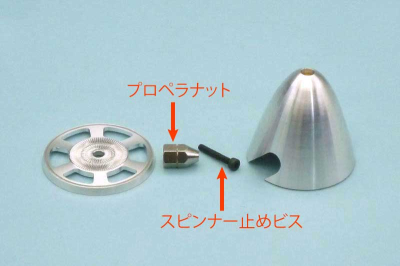

まず、先週のキャバリエ・クラシックもそうだったんですが、セットに入っているはずのスピンナーがなぜかこの機体も箱開け写真には見当たりません。

で、実際はどうなっているかといいますと・・・・

ちゃんと 57mmのPILOT ABスピンナー 黒色が入っていましたよ。

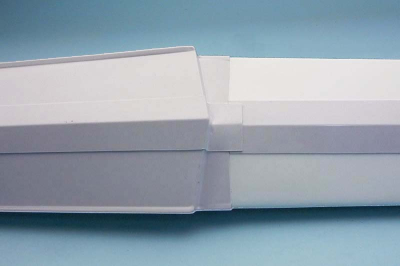

次に目に付いたのがカウリングですね。

写真のようにカラーリング済のFRP製ですが、これとは別に左右に2分割された透明プラスチック製のものが入っています。

この透明カウルは何に使うのかというと、FRP製カウルにエンジンのシリンダーなどの穴をいきなり開けるのではなく、まず、透明カウルに、使用するエンジンに合わせてシリンダーやマフラー、ニードル、プラグヒート用の穴などを開けます。特にニードルやプラグの穴位置は透明カウルをあてがって中に見える穴に向かって穴を開けると、間違いなく正しい位置に開けることが出来ます。シリンダーやマフラーの開口部も同じように位置を決めることが出来ますし、万一穴を広げすぎても実際に使うカウルではありませんので、失敗を恐れずに?穴あけ作業ができますよね。

あとはFRP製カウルにこの透明カウルを当てがって、透明カウルを型紙代わりにして開口部や穴の工作をすればいいわけです。

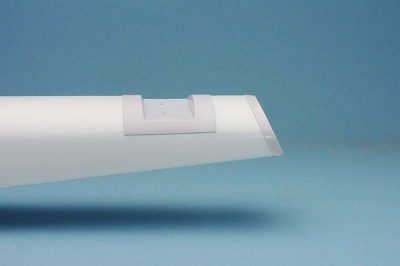

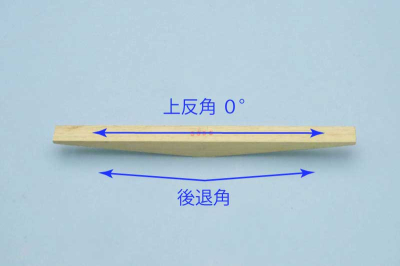

これはフィエスタの主翼カンザシです。

フィエスタの主翼はトップ写真とこのカンザシの形で想像がつくように、上反角0度、後縁が左右一直線の後退翼というシンプルさで、組み立ても簡単です。

ところで、このカンザシの中央部に小さな赤い文字があるのに気が付かれましたか?

これは、セット1機づつの固有番号のようです。

この番号、カンザシはもちろん、左右の主翼、胴体、尾翼などにも同じ番号がスタンプされていますから、機体は一機ずつ、左右の主翼や、翼と胴体の組み合わせ具合を確認して作られているのだと思います。

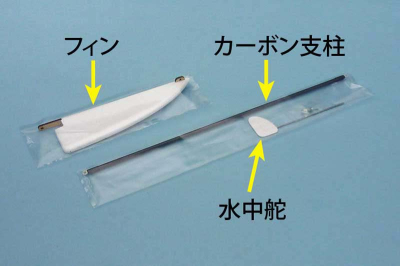

さて、こちらはリンケージパーツの一部です。

70クラスの曲技機という事で、しっかりしたFRP製のコントロールホーンとガタの出ないボールリンクがおごられています。

以上、肩翼機とはいえ、大型で、曲技志向に作られたPILOT フィエスタ。ぜひ手にしてダイナミックで爽快なフライトを体験していただきたいと思います。

ところで、ただいま好評開催中のクリスマスセールもあと2日、24日午前10時までとなりました。

セール価格のお買い得商品はもちろん、8,640円以上のお買い上げで送料無料の特典もございます。

セール会場はこちらです。ぜひお立ち寄りください。