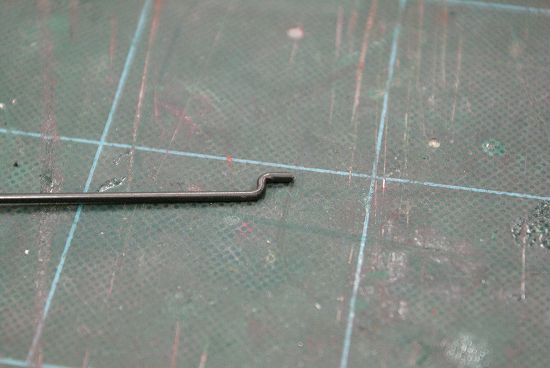

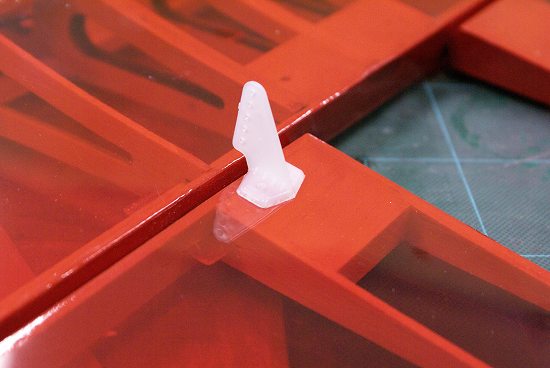

メインギアはピアノ線製のオーソドックスな物になっています。

メインギアはピアノ線製のオーソドックスな物になっています。

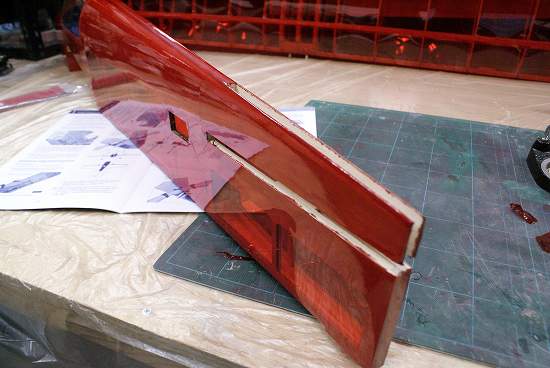

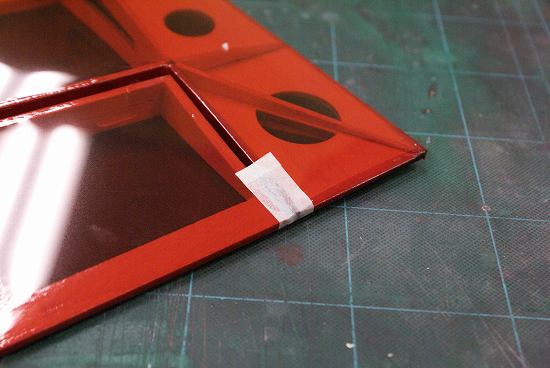

ピアノ線を差し込む穴は、加工済になっているので、フィルムを剥がして、瞬間接着剤などをフィルムを剥がした部分に塗って耐油処理をしピアノ線をとりすけます。

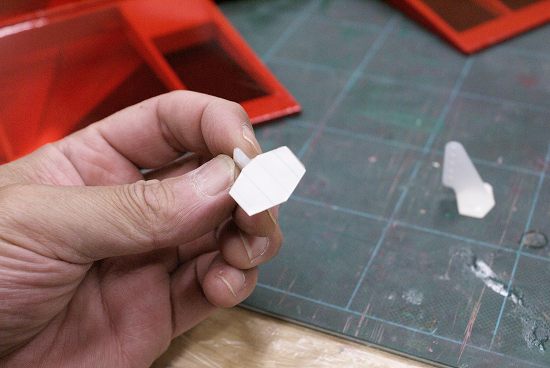

ホイルストッパーのイモネジが当る部分にDカットをしておきます。

ホイルストッパーのイモネジが当る部分にDカットをしておきます。

こうすることによって飛行中にネジが緩んでタイヤが脱落することを予防することが出来ます。

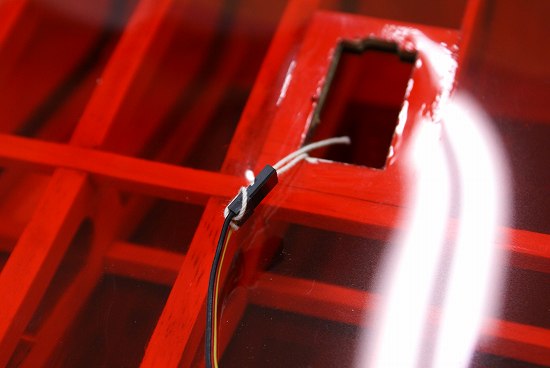

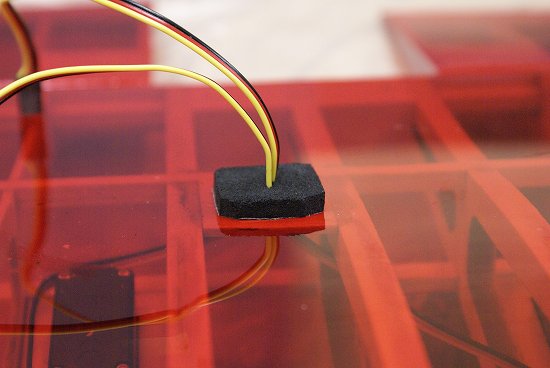

付属のタイヤは、軽量なスポンジタイヤが付属しています。

付属のタイヤは、軽量なスポンジタイヤが付属しています。

軽く回るようにホイルストッパーを止めておきます。

イモネジにネジロックをつけておくと脱落防止に良いでしょう。