今回、当社オリジナルのリポバッテリーの「HOT-LIPSシリーズ」で新型の発売を開始しました。

最近のインドアブームもあり、先行で発売したインドア機「マーキュリー」は、発売以来好評をえており、特にF3Pを本格的に楽しまれているかたなら、1gでも軽量に仕上げようと工夫をされている方もおられるとおもいます。

今回は、小型のリポを3種類発売開始することになりました。

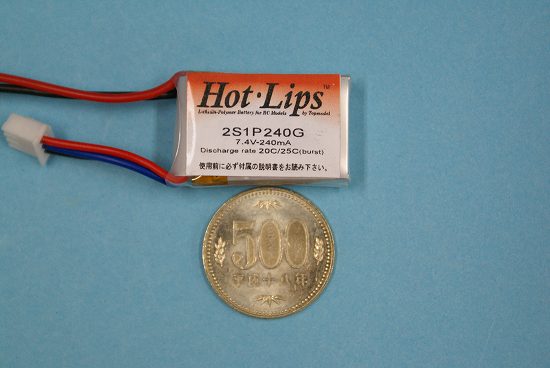

一つは、フランスで先行発売をしていた2S1P240mAというシリーズ最も小型の物と現行の360mAの新型モデルです。 2S1P240は、シリーズ最軽量の15g(コードコネクター含む)でF3Pの競技機で軽量でありながら競技のフライト時間は、シッカリとパワーを出したいといわれるユーザーにお勧めです。

2S1P240は、シリーズ最軽量の15g(コードコネクター含む)でF3Pの競技機で軽量でありながら競技のフライト時間は、シッカリとパワーを出したいといわれるユーザーにお勧めです。

こちらは、2S1P360 miniです。

重量は、22gになっています。

サイズは、22mmx41mmx14mmとなっています。 こちらは、3S1P360miniです。

こちらは、3S1P360miniです。

重量は、30gでサイズは2Sとほぼ同じで3セルの分厚みが20mmと厚くなっています。

現行の360mAと比べると2回りほど小さくなっています。

現行の360mAと比べると2回りほど小さくなっています。

このような形状にすることによって、胴体の細い小型電動グライダーなどでもパッテリーの搭載がしやすくなっています。

現行サイズのバッテリーもまだ同時に発売してゆきますので、機体にあわせて使い分けていただければよいでしょう。