プロポを首からぶら下げるネックストラップ(プロポベルト)ですが、送信機を手で支える力が軽減され、指先で微妙なスティック操作をするのが楽になるので愛用しておられる方も多いと思います。

今回ご紹介するプロポ用ショルダーストラップ、その名のとおり、ネックストラップは首にかけるのに対し、ショルダー=肩にかけるタイプのストラップです。

製品にはご覧のようにJRのロゴが入っていますが、今のところ日本では販売されていないようです。

当店では、6月19日に台湾から輸入したものをテスト販売させて頂いたところ好評を頂きましたので、今回追加輸入を致しました。

そこで、これを機に少し詳しく商品のご紹介をさせていただきます。

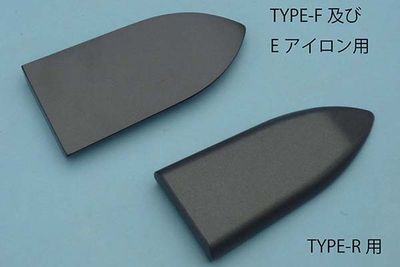

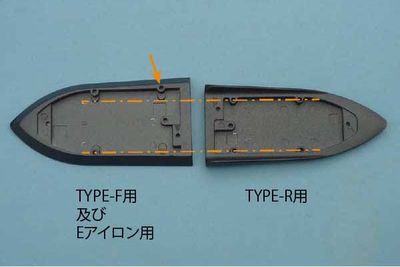

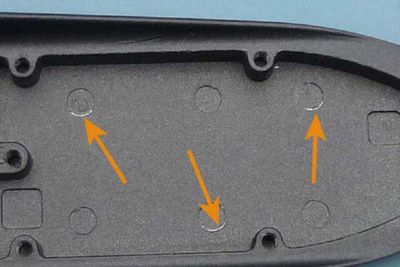

JRのマークがついているのはアルミ製のバックプレートで、こちらが背中側になります。

もちろんストラップの長さはアジャスターバックルで調節できます。

また、肩に当る部分には柔らかい材質のパッドがついていますので長時間の使用も苦にならないでしょう。

一般的なプロポに使用する場合はこのようになります。

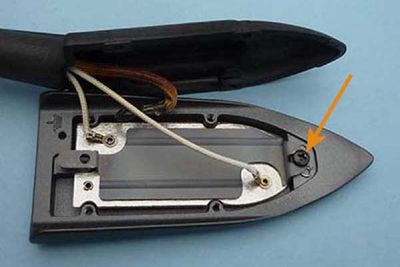

送信機を保持するフックは一か所ですが、そのフックは金具を介して左右のハーネス(ベルト)で引っ張られていますので、送信機が左右に大きくぐらついたりすることがありません。

特に飛行前の点検時などで屈んだり送信機を持つ手を離しても、送信機が首からぶらんぶらんとつり下がることなく、また体から大きく離れる事がありませんので、安心して作業できるのではないでしょうか。

もちろん、飛行中は送信機を支える力がほとんど要りませんので、両手(の指)は微妙で繊細な操作に専念できるわけです。

送信機吊り下げフック部のクローズアップです。このように、左右のハーネスについたフックを一つにまとめる金具が付属しています。

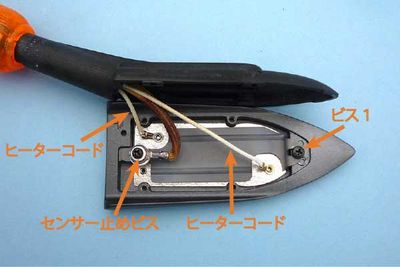

ストラップをかけたところを後ろから見るとこんな具合です。アルミプレートのお蔭でハーネスが肩からズリ落ちる心配もありませんし、左右の脇の下をくぐるベルトはしっかりと胴まわりにフィットします。

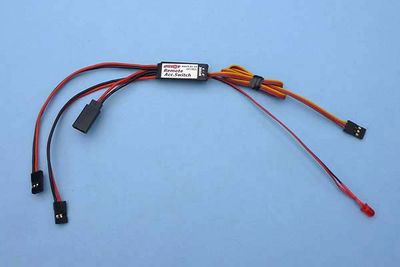

スイッチ類が前面パネルにたくさん並んだヨーロピアンスタイルのJR XG14E、これを使いこなすためのはショルダーストラップは欠かすことが出来ませんね。

今より一層微妙で繊細なスティックさばきをしたいとお考えのかた、長時間飛行をされるかた、スイッチ類の多い多チャンネルプロポをお使いのかた、ぜひこのショルダーストラップの使用をご検討下さい。