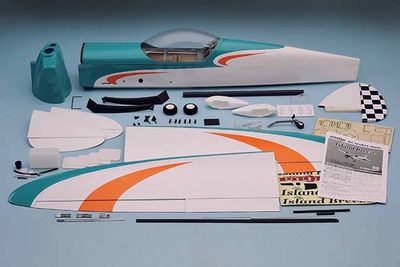

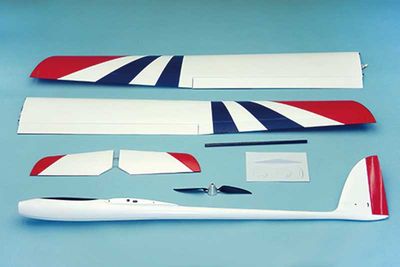

OK模型の10ccクラスガソリン機「アイランドブリーズ」の箱開け2回目は主翼、尾翼周りを見てゆく事にします。

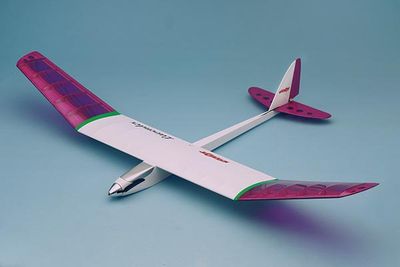

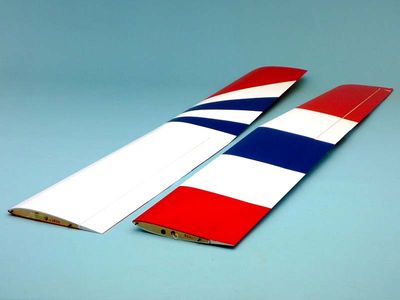

この機体の最大の特徴は、何といっても楕円形ですらりと伸びた美しい主翼にあります。

この楕円翼は美しい反面、曲線、曲面が多いため組み立てやフィルム貼りは難しく頭が痛いところですがは、キットはフィルム貼り完成機ですから、そんな心配はいりません。

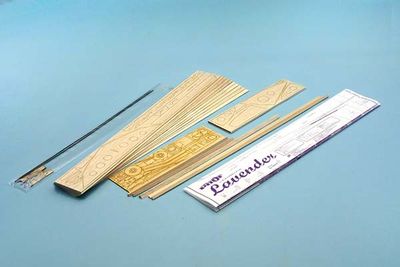

主翼の構造は一般的なリブ組にオールバルサプランクになっています。

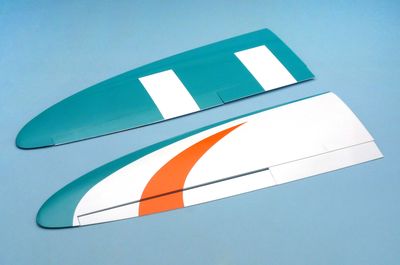

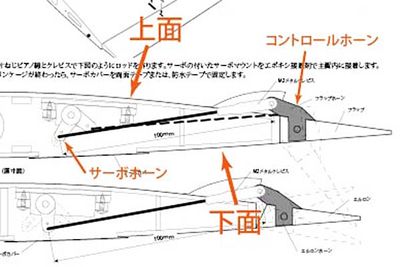

写真では上が裏面、下がオモテ面です。

この機体は見た目のとおり、のんびり、ゆったりとフライトを楽しむ事をイメージして設計されているとのことで、翼幅(スパン)が大きい主翼にはエルロンのほかにフラップも装備されています。

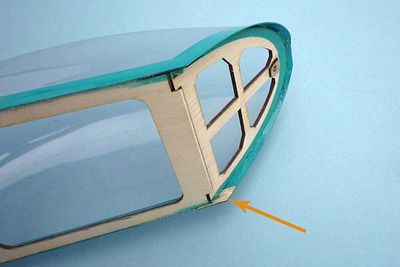

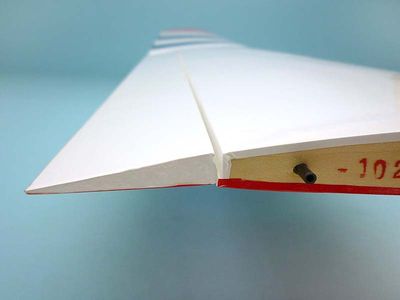

このフラップは大きく下にさがるのですが、下側(翼裏面)にテープヒンジで取り付けることで大きく無理なく動かせると共に、翼下面に隙間が出来ず、フラップを上げた通常の飛行状態では翼上面との間にも隙間が出来ずスムースに空気が流れるようになっています。

フラップの奧(翼端側)についているエルロンもテープヒンジで同じように取り付けられています。

翼型はスポーツ機という味付けから、半対象になっています。

主翼のヒンジが下面側でテープ止めという事ですが、エルロンとフラップのリンケージも珍しい方式になっています。

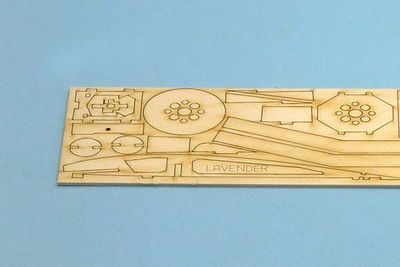

組立説明書の一部を借用して説明させていただきますが、図のようにサーボは一般的なエルロン(フラップ)サーボ同様に翼の下面から搭載します。

でもプッシュロッドが主翼上面から出ていますね。初めて見たときにはその構造に少し戸惑いますが、完成機ですから主翼にはこのようなリンケージが出来るように各部の穴が開いていますので(フィルムは切り取る必要がありますが)説明書通りに工作すれば大丈夫だと思います。

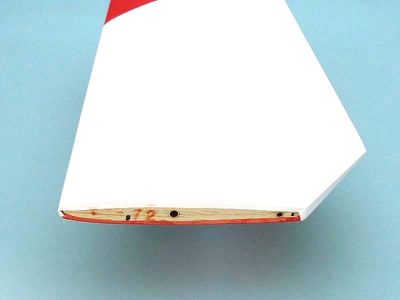

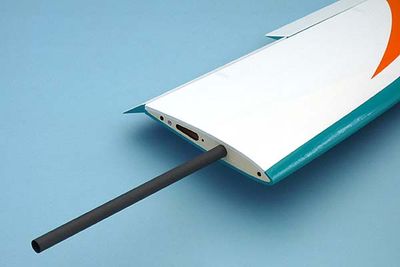

主翼は左右分割式で、カーボンパイプのカンザシを使って胴体の左右に取り付ける方式を採用しています。

もちろん、胴体から取り外すことが出来ますので運搬時などにはコンパクトになります。

ちなみにカーボンカンザシの直径は16mmです。

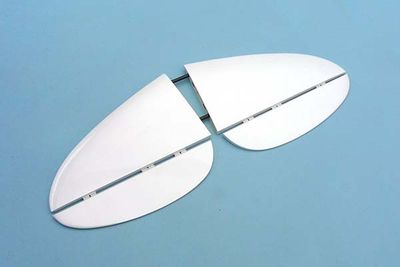

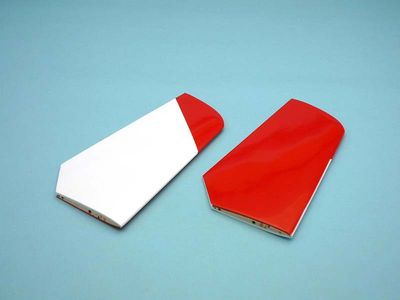

水平尾翼は左右分割で作られています。

左右をカーボンカンザシで連結するのですが、こちらは胴体に接着してしまいますので、組み上げた後は分解、取り外しできません。

エレベーターはヒンジで取り付ける一般的なスタイルで、写真でおわかりのとおりイージーヒンジが使用されています。

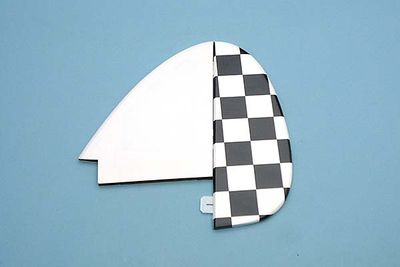

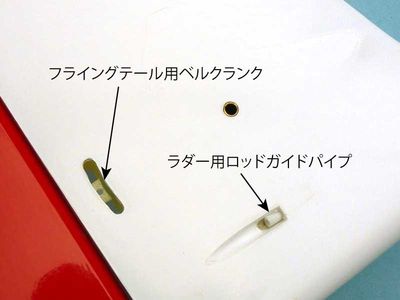

こちらは垂直尾翼です。

ラダーにはチェッカー模様がすでに入っています。反面、垂直安定部分は無地で寂しいように見えますが、セットに入っているハイビスカスの花のステッカーを貼るとずいぶん華やかになるはずです。

次回はカーボン製メインギアなどのその他のパーツを見てゆきます。