私も、以前から気になっていた空用の2.4GHzプロポがいよいよ発売が開始されるようです。

地上・水上用は、一足先に発売が開始されていますが、さすがに空用となると安全性の面からも慎重にならざるおえないのは、言うまでもないようです。

静岡のホビーショーにお出かけのかたなら各プロポメーカーさんが新製品として展示されていたのを見ておられるたことと思います。

メーカーも発売に先駆けて、JR・FUTABA・SANWAの国内三社が合同で同時使用のテストを行って安全性を確認したようです。

同時飛行を行える機体数は、各社によって違いがあるようですが、安全面から同一エリア内での推奨機体数15台以下と言うことにするようです。

このプロポの登場によって混信での事故の危険性は、少なくなるのでしょうがだからと言って飛行エリアに合った機体数や操縦者の技量によっても今度は、空中衝突などの事故などの危険性も出てくるでしょう。

特に管理の行き届いた専用飛行場などで飛ばされている場合は、有る程度の安全管理も出来るのでしょうが、非公認の飛行場などでクラブ組織として運営していないところなどでは、混信の心配がないからと言って好き勝手に飛ばしだすと余計に危険にもなるでしょうし、ラジコンを趣味としていない一般の方が1機や2機程度が飛んでいたときなら危険も感じず見ておられたのが複数の機体が縦横無尽に飛んでいるのを見て危険なイメージを受けてしまうことも考えられます。

これからますますラジコンを楽しむ環境が悪化していくのに拍車が掛からないように、ユーザーが今以上にマナーを守っていっていただきたいと思います。

ブラシレスモーターの最大電流値って?

良くブラシレスモーターってどのくらいの電流値まで流せるのですかって聞かれることがあるのですが、モーターのサイズやそのモーターに使われている巻き線の太さによってもまちまちです。

同じサイズのモーターでも巻き線が太ければ大きな電流が流せますが線が細ければ流せる電流値は、低くなってしまいます。

それじゃどうすればいいのかと言うことになるのですが、一番目安となるのがモーターをフルパワーで回したときにモーターの温度になります。

リポバッテリーを使うときにリポに過電流がながれてバッテリーが膨れないように電流を測るのを良くされると思いますが、モーターの温度を気にしている方って意外と少ないかもしれませんね。

モーターも過電流が流れて無理をすると当然熱を持ちます。

この熱は、巻き線に電流が流れるときに発生しますので、過負荷になって無理にモーターを回そうとするとその分電流が多くながれ発熱をします。

この発熱があまりあがりすぎると巻き線が焼ききれたり、磁石の磁力が弱くなってしまったりします。

どのくらいの温度がよいかと言うと出来れば60℃以内ぐらいまでにしておくのが一番良いでしょう。

もし、温度が130℃を超えてしまうと最悪磁石が死んでしまいモーターが使えなくなってしまいます。

ですから、モーターやバッテリーに無理をさせないように温度を測っておくとよいでしょう。

それに便利なのが非接触温度計で赤外線によって測る温度計で手の入りにくいようなところでも使用できる利点があります。

電動を楽しまれているかたは、是非モーターの温度にも気を配って効率の良い状態でパワーユニットを使用してください。

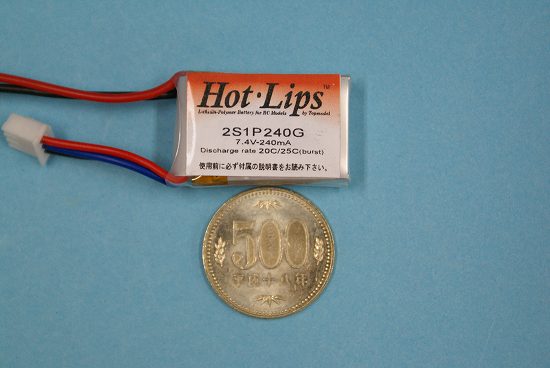

オリジナル リポバッテリー「HOT-LIPS」に新型登場!!

今回、当社オリジナルのリポバッテリーの「HOT-LIPSシリーズ」で新型の発売を開始しました。

最近のインドアブームもあり、先行で発売したインドア機「マーキュリー」は、発売以来好評をえており、特にF3Pを本格的に楽しまれているかたなら、1gでも軽量に仕上げようと工夫をされている方もおられるとおもいます。

今回は、小型のリポを3種類発売開始することになりました。

一つは、フランスで先行発売をしていた2S1P240mAというシリーズ最も小型の物と現行の360mAの新型モデルです。 2S1P240は、シリーズ最軽量の15g(コードコネクター含む)でF3Pの競技機で軽量でありながら競技のフライト時間は、シッカリとパワーを出したいといわれるユーザーにお勧めです。

2S1P240は、シリーズ最軽量の15g(コードコネクター含む)でF3Pの競技機で軽量でありながら競技のフライト時間は、シッカリとパワーを出したいといわれるユーザーにお勧めです。

こちらは、2S1P360 miniです。

重量は、22gになっています。

サイズは、22mmx41mmx14mmとなっています。 こちらは、3S1P360miniです。

こちらは、3S1P360miniです。

重量は、30gでサイズは2Sとほぼ同じで3セルの分厚みが20mmと厚くなっています。

現行の360mAと比べると2回りほど小さくなっています。

現行の360mAと比べると2回りほど小さくなっています。

このような形状にすることによって、胴体の細い小型電動グライダーなどでもパッテリーの搭載がしやすくなっています。

現行サイズのバッテリーもまだ同時に発売してゆきますので、機体にあわせて使い分けていただければよいでしょう。

コマンダー148とSAITO FA-40aGK VOL2

アンダーパワーかと思っていたにもかかわらず意外と機体に対してベストマッチといった感じをうけました。

アンダーパワーかと思っていたにもかかわらず意外と機体に対してベストマッチといった感じをうけました。

5m前後の強風をものともせずに糸を引いたように綺麗に離陸してゆきます。

水平飛行は、2/3ぐらいのスロットルで実機感の有る機体に対してちょうど良い感じの速度で飛行しています。

水平飛行は、2/3ぐらいのスロットルで実機感の有る機体に対してちょうど良い感じの速度で飛行しています。

水平飛行からフルスロットルで引起してのループもストレス無くこなします。

水平飛行からフルスロットルで引起してのループもストレス無くこなします。

ナイフエッジも高度を下げることなくまた頭を上げすぎることも無く綺麗にきまります。

ナイフエッジも高度を下げることなくまた頭を上げすぎることも無く綺麗にきまります。

背面飛行でも、エンジンが息継ぎするようなことも無く安定してまわっています。

背面飛行でも、エンジンが息継ぎするようなことも無く安定してまわっています。

40クラスの4Cらしからぬ野太いエキゾノトも心地良い響きでなかなか雰囲気があります。

着陸進入からスローも安定しています。

着陸進入からスローも安定しています。

非力な感じのあった4C40エンジンですが、なかなかパワーがありこのようなノスタルジックな雰囲気の機体や、デカスロンやパイパーカブなどの高翼スケール機などに良いかもしれません。

コマンダー148とSaito FA-40aGK VOL.1

中国製完成機が数多く発売されるなか、久しぶりの純国産完成機として発売を開始されたOK模型「コマンダー148」は、4サイクルエンジンを搭載する場合40~50クラスと指定されているのですが、こんな場合50クラスのエンジンをチョイスされる方が結構おられると思いますが、下限の40エンジンを載せたらどんな飛びをするかテストです。 今回テストに選ばれたエンジンは、斉藤製作所の「FA-40aGK」です。

今回テストに選ばれたエンジンは、斉藤製作所の「FA-40aGK」です。

私自身は、あまり斉藤のエンジンを使用する機会がすくないのすが、このGKは、黒のエンジンにゴールドのカムカバーがなかなかカッコイイし機体のノスタルジックな感じとマッチしていると思います。

飛びのイメージとしては、メーカー指定の下限のエンジンなのでユッタリした飛びを想像しています。 エンジンを始動すると斉藤エンジンの売りの一つである実機感の有る排気音がなかなか力強くきこえます。

エンジンを始動すると斉藤エンジンの売りの一つである実機感の有る排気音がなかなか力強くきこえます。

強風に正対してスロットルとハイにしてゆき滑走がスタートします。

ほんの数メートルの滑走の後機首を若干上げたと単にいとも簡単に滑走路を離れました。

風の強さも感じさせないぐらいに安定した離陸をしてゆきます。

風の強さも感じさせないぐらいに安定した離陸をしてゆきます。

想像では、もう少し滑走距離がいるのかを思っていたのですが、まったく関係ありませんでした。

さて、いよいよ高度を取って行きます。

最近電動機を見る機会の方が多くなってきたのですが、久しぶりにエンジンの音を聞くとやっぱりワクワクしてきます。