バニラ と言えば私はソフトクリームが頭に浮かんでくるんですが、そんな甘く柔らかい雰囲気を感じるARFモーターグライダー「バニラ」をご紹介します。

ご覧のように楕円を基調にしたデザインの外観、グライダーとしてはやや小ぶりでかわいい1580mmの翼が、バニラのイメージを演出するんでしょうかね。

箱の中身を一堂に集めた写真などはバニラの商品ページをご覧いただくとして、ここでは違った視点で箱の中身をのぞいてゆくことにしましょう。

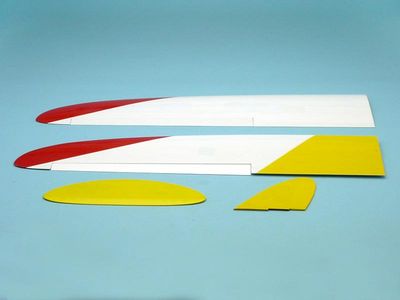

まずは箱を開けて一番最初に目に飛び込んでくる特徴的な主翼と尾翼を拝見といきましょう。

シンプルな一段上反角ですらりと伸びた主翼、柔らかく丸みを帯びた平面型に好感が持てます。

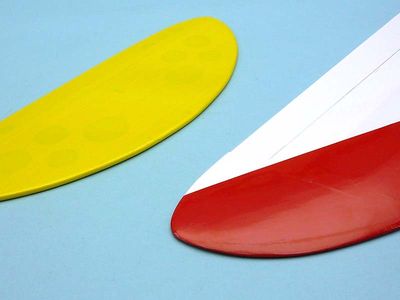

主翼と尾翼を並べてみました。

楕円基調のデザインで優しい雰囲気が出ていますね。

写真の一番上が主翼上面、中段が下面(裏面)になります。

主翼を手にとって見て驚くのが、軽さもさることながらその薄さです。

最大厚みは14.7mmmm、この部分の翼弦は180mmですから、計算すると翼厚は8%になります。

比較に置いた一円玉と比べて見てください。

翼の薄さはもちろん、鋭く尖った後縁にも注目です。ここはグライダーの敵、空気抵抗にかかわる肝心なところで、出来るだけ薄く仕上げないといけないところです。高価なシャーレ翼ならともかく、フィルム貼り仕上げで後縁の厚さをここまで薄くするこだわりに拍手です。

主翼の平面形は空力的に有利な楕円が基調で、外翼の前縁から翼端にかけては直線部分がありません。

尾翼はもっと徹底していて外周すべてがカーブしています。

この薄くてカーブの多い主翼の骨組みを正確に作ってプランク、そしてフィルムを貼って・・・・・・と考えると私にはとても出来そうもありません"(-""-)"

これだけでもARFのバニラを買う価値があるのではないかと考えずにはいられませんでした。

さて、次回は胴体を中心としたパーツをご紹介する予定です。