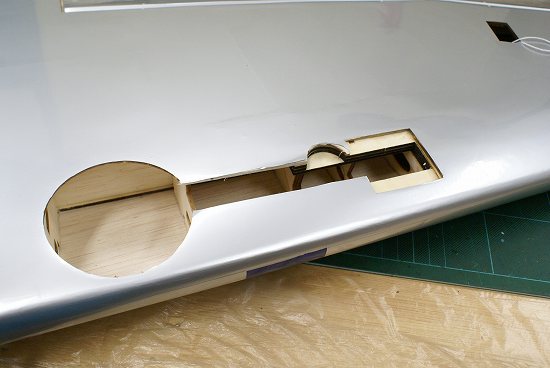

メインギアのユニットを取付けるベニア材とリブが接着されている部分にガラスクロスを瞬間接着剤で貼り付けます。

メインギアのユニットを取付けるベニア材とリブが接着されている部分にガラスクロスを瞬間接着剤で貼り付けます。

機体重量も重くなるので、ギアのトラブルでリタイヤでは、面白くないので念のために強度補強をしました。

スパーの部分もバルサがメインで作られているので、この部分もグラスを張り込んで強度UPをしておきます。

スパーの部分もバルサがメインで作られているので、この部分もグラスを張り込んで強度UPをしておきます。

見えて手が入る部分は出来るだけグラスを張り込んで補強をしておきます。

パイロンレースでのターンでは主翼に相当の力が掛かり下手をすると主翼がバンザイして折れてしまうこともありますのでそれの予防を施します。

パイロンレースでのターンでは主翼に相当の力が掛かり下手をすると主翼がバンザイして折れてしまうこともありますのでそれの予防を施します。

主翼が折れる場合は、先ず主翼上面の部分が挫屈しておれますので、それを防ぐ為にスパーの上下の部分にOK模型の「飛鳥カーボンフラット0430」を貼っておきます。

組立キットならスパーを組立る時に直接貼って今ってもよいのですが、ARF機なのでスパーの上辺りのフィルムをカットしてカーボンがハマるぐらいの溝を掘ります。

組立キットならスパーを組立る時に直接貼って今ってもよいのですが、ARF機なのでスパーの上辺りのフィルムをカットしてカーボンがハマるぐらいの溝を掘ります。

今回のカーボンは、厚さが0.4mmなので荒めのサンドペーパーをカーボンの幅にカットして定板に貼り付けてサンディングして溝をつけることにしました。