主翼と下面胴体との補強材の接着面も斜めに削って部材同士がピッタリと接着できるようにします。

主翼と下面胴体との補強材の接着面も斜めに削って部材同士がピッタリと接着できるようにします。

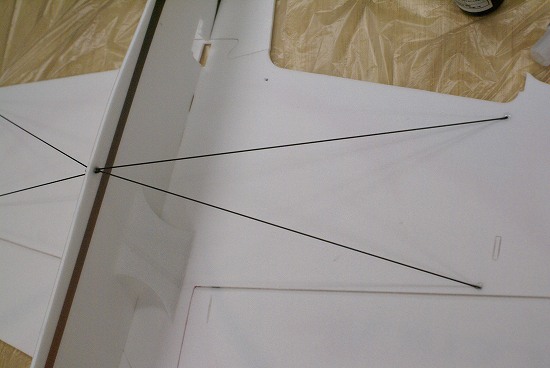

補強材の接着が完了したら付属のカーボンロッドと指定寸法に切断して主翼下面に写真のように張線状態に接着します。

補強材の接着が完了したら付属のカーボンロッドと指定寸法に切断して主翼下面に写真のように張線状態に接着します。

この時瞬間接着材を使用しても良いのですが、スーパーX等のシリコン系接着剤を使用してデプロンとカーボンロッドを接着したほうが、しっかりと接着できます。

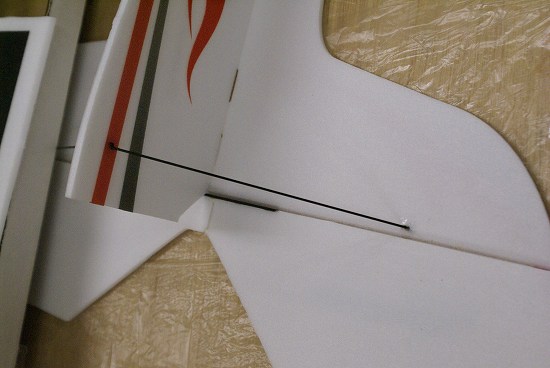

瞬間を使用下場合は、ハードなランディング等をしたときにポロッと外れることがあります。 水平尾翼も同じ要領でカーボンロッドを接着します。

水平尾翼も同じ要領でカーボンロッドを接着します。

RC模型プロショップ・トップモデルJapanの公式ブログです。

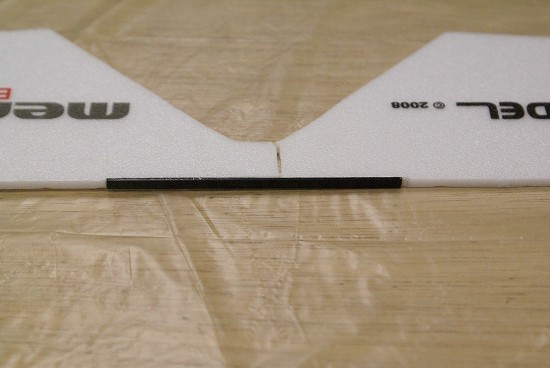

エレベーターにカーボン材を接着する際に定板などの上でエレベーターが歪まないように注意します。

エレベーターにカーボン材を接着する際に定板などの上でエレベーターが歪まないように注意します。

エレベーターのコントロールホーン取付部分の切り込みが入っているところが非常に薄くなっていてキットの状態ではじめから切れているものもありますので、その場合はデプロン材も接着してつないでおきます。

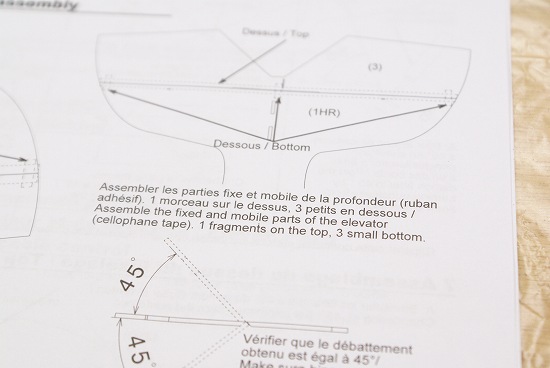

次に、水平尾翼の後縁を斜めに整形します。

次に、水平尾翼の後縁を斜めに整形します。

この部分がヒンジラインとなるのでエレベーターが45度ぐらいの角度で曲がるくらいに整形します。

水平尾翼の裏側を組立て説明書では、カッター等で斜めにカットするように書いていますが真っ直ぐにカットするのがなかなか難しいので180番くらいのサンドペーパーを使って斜めに少しづつ削って角度をつける方が簡単に作業できます。

水平尾翼の裏側を組立て説明書では、カッター等で斜めにカットするように書いていますが真っ直ぐにカットするのがなかなか難しいので180番くらいのサンドペーパーを使って斜めに少しづつ削って角度をつける方が簡単に作業できます。

エレベーターと水平尾翼の接続は、PILOTのヒンジテープを使用すると簡単に作業できます。

エレベーターと水平尾翼の接続は、PILOTのヒンジテープを使用すると簡単に作業できます。

この場合は、表側だけにテープを貼るだけで十分です。

エレベーターが取り付けられたらダウン側がこのくらいに曲がるかを確認してください。

エレベーターが取り付けられたらダウン側がこのくらいに曲がるかを確認してください。

もし、角度が足らない場合は、水平尾翼の斜めに削ったところをもう少し角度が付くように削って調整します。

デプロン製F3P競技機のマーキュリーを組立てます。 厚さ2cmほどのボール箱のパッケージを採用して中のデプロン素材が出来るだけ保護できるようになっています。

厚さ2cmほどのボール箱のパッケージを採用して中のデプロン素材が出来るだけ保護できるようになっています。

パッケージを開けると印刷済みにデプロン材やリンケージ材・カーボンロッドがゆったりと入っています。

パッケージを開けると印刷済みにデプロン材やリンケージ材・カーボンロッドがゆったりと入っています。

組立て説明書は、フランス語と英語が併記されています。

組立て説明書は、フランス語と英語が併記されています。

ヨーロッパ製なので、寸法などはメートル法で記載されています。

接着には、ロケットオダレスやテトラのナンバー1(スチロール用)などの発泡スチロール用瞬間接着剤を使用します。

接着には、ロケットオダレスやテトラのナンバー1(スチロール用)などの発泡スチロール用瞬間接着剤を使用します。

ただし、このタイプの瞬間接着剤は、硬化速度が遅いのでOKボンドターボ等の硬化促進剤の併用をしてください。

また、接着時間が掛かるのと重量が若干重くなりますが、スーパーX等のシリコン系の接着剤も使用できます。

さて、スケパイもあと1週間となり、サンダーボルトのエンジン換装が済んだのでテストフライトに岐阜羽島のOHC専用飛行場にお邪魔してきました。

こちらら、名古屋のASKYHOBBYさんのお客さんが中心にRCを楽しんでおられるクラブです。 さて、飛行場に到着するともう炭がいこしてあり、いつでもBBQの用意がでてきいました・・・って飛行機はどうなってんのよ。

さて、飛行場に到着するともう炭がいこしてあり、いつでもBBQの用意がでてきいました・・・って飛行機はどうなってんのよ。

こんな肉やホワイトコーンなどのご馳走を用意してもらっていました。

こんな肉やホワイトコーンなどのご馳走を用意してもらっていました。

こちらからも、近江牛のホルモンを貢ぎ物に献上してとりあえずらごしらえです。

でお腹いっぱいになったところでテストフライトに・・・

でお腹いっぱいになったところでテストフライトに・・・

4CエンジンということでペラをAPC14x10で先ずテストしかしいまいちスピードが伸びません。

とりあえず数周飛ばして様子をみて一旦着陸です。

他のサイズのペラをもっていなかったので、OHCメンバーの16×6を借りてプロペラを交換してフライトしてみましたが、やはりダイヤが大きいくてこちらもエンジン回転も上がらすスピードも乗りません。

他のサイズのペラをもっていなかったので、OHCメンバーの16×6を借りてプロペラを交換してフライトしてみましたが、やはりダイヤが大きいくてこちらもエンジン回転も上がらすスピードも乗りません。

しばらく飛ばしているとエンジンが苦しそうになってきたので着陸で、再度14×10に交換してフライトまだこちらのほうがましのようです。

この日は、横風が強く着陸に苦労しました。

この日は、横風が強く着陸に苦労しました。

進入路にある木をかすめるように入ってくるのですが、あまりエンジンを絞りすぎると機体が振られますし木を抜けて滑走路に入ったところで乱流で機体が持ち上げられます。

このサンダーボルトは、機体サイズの割りに軽量なので沈下率が低く意外と伸びるのでなかなか降りずに数回ゴーアラウンドしってガス欠ぎりぎりで無事着陸しました。 今回は、テストできなかったのですが、スケパイ前日のテストフライトが出来れば15×8か13x13N・14×8ぐらいを再度テストしてみたいところです。

今回は、テストできなかったのですが、スケパイ前日のテストフライトが出来れば15×8か13x13N・14×8ぐらいを再度テストしてみたいところです。

OHCメンバーの皆さんご協力ありがとうございました。m(__)m

(Photo by Poppotan)