|

||

| SUKHOI 29 0.84EPPの製作 | ||

|

|

|

| この機体は、胴体がEPP、主・尾翼がデプロンで出来ているプローフィール機になっています。 ですから、組み立てキットの内容もシンプルな物になっています。 |

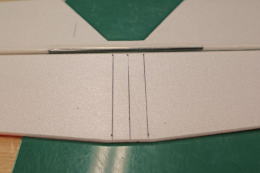

先ずは、主翼の前縁と後縁部分にフラットカーボンを接着します。 接着にはスチロールようの瞬間接着剤とOKボンドターボの硬化促進材を併用して接着します。 |

カーボンが接着できたら、ヒンジテープなどを使って写真のようにカーボンが外れにくいようにカバーしておきます。 セロテープでも良いのですが、耐久性などを考えるとヒンジテープのほうがお勧めです。 |

|

|

|

| 主翼は、デプロンの単板なのでこれで出来上がりです。 前後をカーボン補強することで、デプロンの主翼が非常に丈夫になり多少のクラッシュでも折れてしまうことがありません。 カーボンも厚さ1mm・幅3mmのものなので丈夫で曲がりにくいのですが、 主翼の形にあわせてすこしずつ接着します。 まちがっても、主翼の中心部分でカーボンを切ってしまうことの無いようにします。 切ってしまうと主翼強度が極端に落ちてしまいます。 |

エルロンもデプロン材の単板なっています。 厚みが3mmあるのでしっかり出来ています。 |

ヒンジに当たる部分をサンドペーパーを使って斜めに削ります。 |

|

|

|

|

ヒンジにはテープを使用するので、写真のように斜めにしておきます。 |

カーボンを貼った主翼の中央部分を求めてます。 1mの金尺などを使って出来るだけ正確に中央を計ります。 |

中央部を求められたら中心部分に印をつけておきます。 |

|

|

|

| 左右のエルロンを取り付ける部分の中央にデプロン材を取り付けるのですが、そちらの部材も中心を計って印を付けておきます。 | 主翼の中央の印と先ほど印を付けたパーツを瞬間接着剤で接着します。 これが、胴体の取り付けたときにエルロンのニュートラルの目安となります。 |

エルロン材の左右を間違えないように、昨日紹介したように、ヒンジテープを使ってエルロンを取り付けます。 |

|

|

|

|

左右のエルロンは主翼中央に搭載する1個のサーボで動かすのでサーボを取り付ける前にサーボのユートラルを確認してホーンを取り付けておきます。 |

付属のカーボンロッドを取説の指定どおりの長さにカットしてエルロンのリンゲージロッドにします。 | サーボホーンとロッドは、シュリンクチューブを使用して接続します。 日本では、あまりなじみがないのですが、この方法が軽量に仕上がってよいようです。 パルサーもクエーサーも同じ方法を採用しています。 |

|

|

|

| 特に必ずしなければならないのですが、ベニアのパーツを黒くマジックで塗るように取説に書いています。 これは、見た目の問題だけなのですけどね・・・ |

一見するとカーボン素材のように見えますね。 |

主翼の裏側にサーボを取り付けるための穴をあける印を着けます。 説明書と違うサーボを使う場合は、主翼を胴体に仮つけして現物をあわせてから穴の大きさや位置を決めた方が失敗しなくてよいでしょう。 |

|

|

|

| 位置が決まったらサーボを取り付けます。 取説では、接着するように書いてあるのですが今回はグラステープで固定をしました。 後ろのベニアパーツは、発泡用の瞬間接着材で接着します。 |

主翼を胴体に差し込んで接着してから、エルロン材の指定位置にベニア製のエルロンホーンを接着します。 先に接着してしまうとホーンが邪魔になって主翼を胴体に差し込めなくなります。 |

エルロンホーンとコントロールロッドはシュリンクチューブでつなぐのですが、シュリンクチューブに熱を加えるときに、そのままですると主翼や胴体が溶けてしまうので、厚紙などで主翼や胴体の熱が加わりそうなところをカバーしてから、ライターなどであぶります。 ここで、注意しないといけないのは、エルロンのニュートラルを出しておくのとシュリンクチューブに熱を加えた後、さめるまでそのままの位置で固定しておかないと、シュリンクが伸びてしまってニュートラルがずれることがあります。 |

|

|

|

| 胴体の尾翼付近の指定位置にサーボを取り付ける穴開けます。 穴のサイズは、使用するサーボの大きさに合わせます。 このときに、カッターを使用する場合は、刃を新しい物を使うと切り口が綺麗に仕上がります。 |

垂直尾翼は、胴体に対して真っ直になる様に接着します。 水平尾翼は、仮付けして左右対称になるように、定規などを使って正確に取り付け印をつけていったん取り外します。 |

エレベーターは、左右が一枚で出来ていて写真のように中心部分が細くなっているので、カーボンの補強材を接着します。 |

|

|

|

|

水平尾翼のヒンジライン側をエルロンと同じように斜めに削りエレベーターをヒンジテープで取り付けてから水平尾翼つけたの印に合わせて胴体に接着します。 |

ラダーの取り付けは、バルサ機と同じようにシートヒンジを使用して取り付けるようになっています。 | 付属のシートヒンジを写真のように三つに切り分けます。 もし上手く切れなかったら、OK模型のイージーヒンジのSサイズを二つに切って使っても良いでしょう。 |

|

|

|

| ラダーのヒンジラインは、少しV字に削ってその、ラインの中心にシートヒンジが入るようにカッターで切り込みを入れます。 ただ、デプロン材の厚みが3mmなので、真っ直ぐに切り込みを入れるように十分注意します。 |

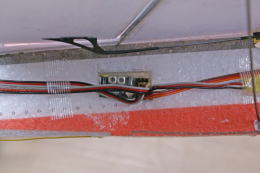

接着は発泡剤用の瞬間接着剤をつかって、ボンドターボで硬化させます。 リンゲージは、エルロンと同様にカーボンロッドとシュリンクチューブを使用します。 エレベーターも同様にリンゲージします。 サーボコードは、プロフィール機なので機体の側面か底面にテープで固定します。 延長コードは、軽量な物を使って受信機までの長さにあわせて作ると良いでしょう。 |

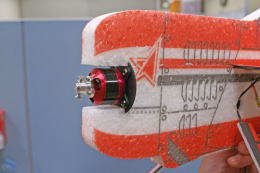

機首の部分にベニアのモーターマウントを接着します。 この接着には、エポキシを使います。 出来れば、難接着用の弾性のエポキシの方が良いかも知れません。 |

|

|

|

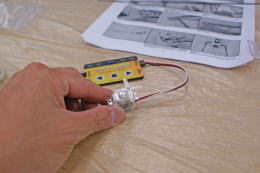

| モーターは、「Cool-Spin

C2808-1060」を使用しました。 モーターに付属のスパイダーマウントをネジ止めします。 このモーターは、基本的にフロントマウント用になっているので、シャフトを付け替えても良いのですが、もっと簡単に出来る方法があります。 |

このように「バックマウント用プロペラセーバー」を使用することによってシャフトを差し替えることなくバックマウントとしてモーターを取り付けることができます。 このプロペラセーバーは、ビス3本で簡単に取り付けることができます。 |

機体への取り付けは、木ネジで取りつけます。 ベニア製のマウントが1mm厚と薄いので、下穴を上手くあけておかないとマウントが割れたりネジが効きにくかったりする可能性があります。 |

|

|

|

| もしベニア製のマウントに不安のある方は、薄いキュアカーボンシート又は、グラスで補強されても良いでしょう。 プロペラは、「APC 9×4.7SF」を使用しました。 |

主翼の裏面に補強用のカーボンロッドを接着します。 胴体と主翼の指定位置にロッドを受けるためのベニア材を接着しそれにロッドを固定します。 固定には、粘度の高い瞬間接着剤をつかいターボで固めて肉盛りするようにしました。 |

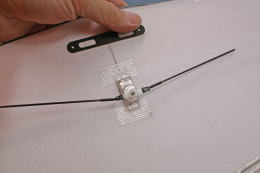

ランディングギアは、2mmのカーボンロッドを胴体にあけた穴の所でクロスして主翼のところに取り付けたベニア材に接着します。 胴体の穴は、指定の位置を測り半田ごてを使って開けると綺麗に穴をあけることができ、そこにゴム製のリングを入れておきます。 このゴム製リングがダンパーの役をして着陸時の衝撃を吸収するようになっています。 |

|

|

|

| タイヤは、キットではベニア製のダミーを接着してしまい回転しないようになっているのですが、今回はOK模型製に「Eタイヤ 29mm」を使用してました。 このタイヤは、電動機専用に軽量設計されていて、ナイロン製ホイールに軽量スポンジを使用して、1個当り1.2gになっています。 |

そのままでは、タイヤを取り付けることが出来ませんので、1.5mmのピアノ線を曲げて車軸を作ります。 | そのピアノ線をシュリンクチューブと瞬間接着剤を使ってランディングギアのカーボンロッドの先端にとりつけます。 これに先ほどの「Eタイヤ」取り付けます。 |

|

|

|

| タイヤの抜けど目に細いシュリンクチューブを瞬間で接着しました。 このときにタイヤに接着材が付かないように気をつけます。 ランディングギアのロッドにデプロン製のカバーを取り付けてスケール感を出しています。 |

EPP機の場合、樹脂だけのタイヤを軽量化のためにつけることが多いのですけど、やはりホイールとタイヤが付いていると大分雰囲気が違います。 | 受信機には、当社のFM7やTahmazo TR-07Sの小型軽量なものを使用しましす。 これらの受信機は、小型軽量で受信距離も500m以上あり、クリスタルも標準型が使用できるので、クリスタルの強度的なトラブルも無く安心して使用できます。 |

|

|

|

| 両面テープで貼り付けても良いのですが、今回は機体のEPPの厚みが15mmほどあるので受信機の入る穴をあけてはめ込んでみました。 サーボコードの取り回しの加減で上下さかさまについているのは、ご愛嬌ということで・・・ |

裏側からコードを接続してテープで固定いて完了です。 これらの受信機は、フタバ・JR・ハイテック・サンワの送信機を切替スイッチで認識します。 クリスタルは、送信機のメーカーに関係なくフタバの純正のクリスタルを使用するのが一番安定するので、推奨しています。 JR製の純正クリスタルもテストでは、問題なく使用できました。 |

これで、機体は完成です。 テスト飛行での感覚は、屋外でも屋内でも飛行可能ですが、私個人の感覚として屋内で飛ばすときは、2セル・屋外で飛ばすときは3セルで飛行するほうが飛ばしやすいように感じました。 |